Адрес: Москва, ул. Большая Лубянка, д. 2

Здание страхового общества «Россия», которое в 1919 году занял Особый отдел Московской ЧК, постепенно превращалось в целый квартал, предназначенный сильно разросшемуся аппарату органов госбезопасности. Именно здесь находилась внутренняя тюрьма, где «в годы репрессий 1930–1950 годов содержались под арестом выдающиеся государственные и общественные деятели, военачальники, представители науки и культуры» — с такой формулировкой здание ФСБ в 2008 году вошло в реестр объектов культурного наследия.

До Октябрьской революции на территории между Лубянской площадью и Фуркасовским переулком, кроме домов страхового общества «Россия», располагались также строения Введенской церкви, Московской духовной консистории, дворы чиновников и купцов. После революции и окончательной ликвидации страхового общества его дома, разделенные Малой Лубянкой, были переданы Московскому совету профсоюзов. Однако плачевное состояние зданий вынудило деятелей профсоюзов отказаться от такого подарка. Так, в мае 1919 года дом на Лубянке был отдан в пользование НКВД с обязательствами по управлению и ремонту. Однако въехать в него они смогли лишь в сентябре: в разделенных Малой Лубянкой зданиях бывшего страхового общества «Россия» на тот момент все еще проживали жильцы.

Дома страхового общества «Россия», разделенные улицей Малая Лубянка. Фото: artguide.com

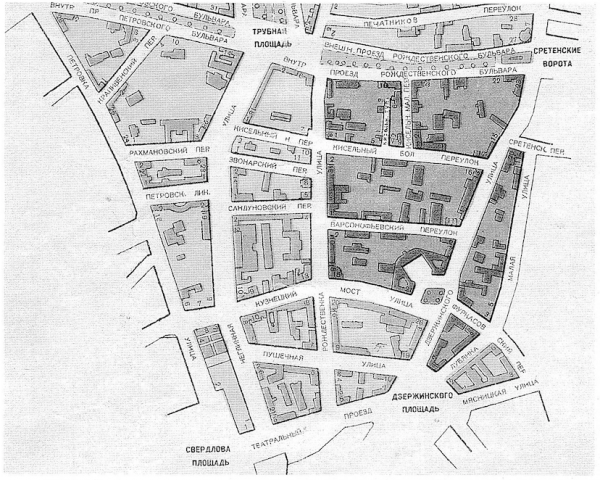

В тот же день, когда было принято решение о передаче дома № 2, Моссовет принял постановление об организации Лубянского квартального хозяйства, находящегося непосредственно в управлении НКВД. Его граница определялась четной стороной Большой Лубянки до Лубянской площади, затем по Малой Лубянке шла до Сретенского переулка, по нечетной стороне Большой Лубянки до Рождественского бульвара.

К 1921 году в ведении Лубянского хозяйства находилось более сотни домов, часть которых была занята учреждениями ВЧК, МЧК, НКВД, Революционного трибунала, а в остальных отдельными коммунами проживали преимущественно сотрудники этих организаций, которые по роду своей деятельности должны были жить в непосредственной близости к месту работы. В том же 1921 году Лубянское квартальное хозяйство обрело статус самостоятельной единицы на правах района, что впоследствии послужило материальной базой для формирования особого лубянского микроклимата.

План Лубянского квартала, конец

1920-х годов. Фото: Лубянка, 2. Из истории отечественной контрразведки

Постепенное увеличение аппарата органов госбезопасности привело к перегруженности основного здания, которое после революции и Гражданской войны стремительно ветшало. К концу 19

Новая постройка, возведенная на месте бывших строений Введенской церкви и дома Бауэра (№ 6–10, которые по сей день отсутствуют в нумерации), значилась под № 4 и сливалась воедино со зданием бывшего страхового общества. Нижние этажи нового корпуса, построенные вровень с соответствующими этажами старого, были соединены внутренними коридорами. По стилю здание резко контрастировало с домом № 2, подчеркивая возросшую роль увеличившегося аппарата органов госбезопасности. Характерно здесь и традиционное для советского времени переименование: с 1926 года улица Большая Лубянка носит имя Дзержинского — основателя ВЧК и бессменного лидера чекистов с момента его образования.

К лету 1919 года Всероссийская чрезвычайная комиссия обладала уже обширным набором полномочий, касающихся внесудебного рассмотрения дел и вынесения приговоров. Кроме того, летом 1919 года Губернские чрезвычайные комиссии включаются в создание лагерей принудительных работ (по согласованию с НКВД).

В течение 1919–1920 годов полномочия ВЧК полностью зависели от ситуации на фронтах Гражданской войны. Каждый виток обострения на фронте вызывал беспорядочные аресты «буржуазного» населения и расширение прав ЧК по части чрезвычайных мер. Помимо арестов сражающихся против советской власти, а также лидеров антисоветских партий, склонных остаться за фронтом на случай отступления Красной Армии, чекисты брали в заложники бывших помещиков, купцов, фабрикантов, заводчиков, банкиров, крупных домовладельцев, офицеров старой армии, видных чиновников (и их родственников) царского времени и времени Керенского.

В октябре 1919 года при ВЧК был организован Особый революционный трибунал для рассмотрения дел о крупной спекуляции. При вынесении решений трибунал, как и большинство судов тех лет, руководствовался исключительно интересами революции (позже дела стали подсудны Верхтрибуналу, и трибунал при ВЧК был упразднен).

К началу 1920 года обстановка в стране изменилась. Пленум ЦК РКП(б) принял предложение

В начале 1920 года в целях борьбы с нарушителями трудовой дисциплины, охраны революционного порядка и борьбы с паразитическими элементами в случае, если дознанием не было собрано достаточно данных для направления дел о них в порядке уголовного преследования в ВЧК и ГубЧК, с утверждения ВЧК сохранялось право заключения таких лиц в лагерь принудительных работ на срок не более пяти лет.

В апреле снова было введено военное положение в связи с обострением ситуации на границе с Польшей. Особые отделы ВЧК получили право применения ВМН в местностях, объявленных на военном положении, по постановлению «троек», персонально утвержденных ВЧК.

9 мая 1921 года московский комитет РКП(б) поддержал ходатайство ВЧК перед ВНИК о применении ВМН (расстрела) к лицам, совершающим крупные преступления, которые дезорганизуют хозяйственную жизнь страны. Предлагалось в отдельных случаях давать широкую огласку применению чрезвычайной меры наказания. 14 мая 1921 года Политбюро ЦК РКП(б) также поддержало расширение прав ВЧК в отношении применения ВМН.

Декретом СНК от 29 августа 1921 года указывалось, что иностранные граждане, образ жизни, деятельность и поведение которых признавались несовместимыми с принципами и укладом жизни

В декабре 1921 года ВЦИК в очередной раз принял решение сузить полномочия ЧК, возложив борьбу с нарушениями законов советских республик на судебные органы, тем самым усилив начала революционной законности. В условиях мира отпала нужда в органе, который пользовался, по характеристике

6 февраля 1922 года ВЦИК принял постановление об упразднении ВЧК и образовании Государственного политического управления при НКВД РСФСР. В числе причин реорганизации — окончание Гражданской войны, неспособность ВЧК подавить вооруженные крестьянские восстания и скомпрометировавшие себя имена «чрезвычайка» и «чекист», которые стали синонимами беспредела и кровавых расправ. ГПУ поручалась борьба со шпионажем и бандитизмом, охрана границ, железнодорожного и водного сообщения. Дела арестованных ВЧК передавались в ревтрибуналы и суды. ГПУ при этом сохранило свою систему мест заключения и тюремный отдел, однако превратилось в орган дознания и предварительного следствия: арест мог производиться только с санкции прокурора (НКЮ).

Дела по спекуляции, должностным и прочим преступлениям ВЧК подлежали в двухнедельный срок передаче в ревтрибуналы и народные суды. Предполагалось и впредь передавать им в судебном порядке дела о преступлениях, в том числе направленных против советского строя. Особо важные дела, передававшиеся в трибуналы, предполагали, что председательствовать на них будет сотрудник ГПУ.

Дела по преступлениям политическим, контрреволюционным, шпионажу, бандитизму, а также по делам сотрудников ЧК, имеющих внесудебный приговор ВЧК и ее органов, должно было пересматривать ГПУ. По данного рода делам разрешалось вынесение внесудебных приговоров ГПУ, но с ведома президиума ВЦИК.

За ГПУ оставалось право изоляции иностранных граждан в лагерях до обмена по соглашению с Народным комиссариатом иностранных дел и с ведома президиума ВЦИК.

Почетные члены и бюро Союза молодежи ГПУ при НКВД РСФСР,

1922–1923 гг. Рядом сФ. Э. Дзержинским О. Л. Рывкин (слева), председатель и первый секретарь ЦК комсомола,Л. А. Шацкин (справа) член бюро РКСМ, секретарь ЦК РКСМ. Фото:

С весны 1922 года идет противостояние Народного комиссариата юстиции и ГПУ за внесудебные приговоры, в результате которого одну за другой победы одерживает ГПУ:

Март: право применять ВМН в отношении лиц, уличенных в вооруженных ограблениях,

Апрель: право расстреливать на месте бандитов, захваченных при совершении ими преступления.

Май: право административной ссылки в определенные губернии на срок до двух лет за антисоветскую деятельность, причастность к шпионажу, бандитизм и контрреволюционную деятельность или высылку из РСФСР на тот же срок неблагонадежных русских и иностранных граждан.

Октябрь: право назначать наказания, включая смертную казнь, в отношении лиц, взятых с поличным на месте преступления при бандитских налетах и вооруженных ограблениях (ст. 76, 183, ч. 2 и 184УК РСФСР), а также право выносить приговоры по делам о должностных преступлениях сотрудников ГПУ исключительно Коллегии ГПУ, с ведома (но без санкции) Народного комиссариата юстиции.

Май 1923 года: право вынесения внесудебных приговоров по делам о должностных преступлениях сотрудникам Разведывательного управления Штаба РККА и его органов.

«Контрреволюционер-вредитель» , плакат 1930 г.

В ноябре 1923 года ГПУ было преобразовано в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ). Это преобразование стало прямым следствием принятого еще 30 декабря 1922 года на 1-м съезде Советов «Договора об образовании СССР», в пункте 12 которого говорилось:

В целях утверждения революционной законности на территории СССР и объединения усилий союзных республик по борьбе с контрреволюцией учреждается при ЦИК СССР Верховный суд с функциями верховного судебного контроля, а при СНК Союза — объединенный орган государственного политического управления, председатель которого входит в СНК с правом совещательного голоса.

В соответствующих республиках СССР были созданы полпреды (сокращено ПП) ОГПУ, деятельностью которых руководило ОГПУ в центре.

В марте 1924 года Президиум ЦИК СССР утвердил новое положение о правах ОГПУ в части административных высылок, ссылок и заключения в концентрационный лагерь, в котором ОГПУ были предоставлены права в отношении лиц, признаваемых

а) высылать таковых из местностей, где они проживают, с запрещением дальнейшего проживания в этих местностях на срок не свыше ТРЕХ лет;

б) высылать таковых из тех же местностей с запрещением проживания, сверх того, в ряде местностей или губерний, согласно списка, устанавливаемого Объединенным ГПУ на тот же срок;

в) высылать с обязательством проживания в определенных местностях по специальному указанию Объединенного ГПУ и обязательным в этих случаях гласным надзором местного Отдела ГПУ на тот же срок;

г) заключать в концентрационный лагерь сроком до ТРЕХ лет;

д) высылать за пределы государственной границы Союза ССР на тот же срок.2. Вынесение постановлений о высылке возложить на Особое Совещание в составе трех членов Коллегии Объединенного ГПУ по назначению председателя ОГПУ, с обязательным участием Прокурорского надзора, коему предоставить право приостанавливать постановления Совещания при ОГПУ и опротестовывать таковые в Президиум Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР.

3. При Союзных Республиках вынесение постановления возлагается на такие же совещания в составе членов Коллегии ГПУ при Союзных Республиках под председательством Уполномоченного Объединенного ГПУ, с предоставлением Особому Совещанию при Объединенном ГПУ права пересмотра изменений любого постановления особого Совещания ГПУ при Союзных Республиках.

В 1926 году Особое совещание при ОГПУ получило право запрещать проживание в определенных местностях лицам, у которых заканчивался срок отбытия в концентрационном лагере или ссылки, а также право при вынесении приговоров о ссылке или заключении в концентрационный лагерь запрещать по отбытии ими срока наказания обратный въезд в Москву и Московскую губернию.

В кампании по борьбе с «накипью НЭПа» органами ОГПУ (Экономическим управлением) с 25 ноября 1923 года по 17 января 1924 года были арестованы 2385 человек. Из них на 1 февраля вместе с семьями высланы из Москвы 1290 человек. По другим данным, с декабря 1923 года по 15 марта 1924 года тройкой по очистке Москвы от социально вредных элементов проведено шесть операций. Всего арестованы 2092 человека, из них: освобождены — 279, заключены в концлагерь — 137 и высланы 1679 человек сроком на

4 ноября 1925 года Президиум ЦИК СССР законодательно подтвердил право применения административной высылки к лицам без определенных занятий, занимающихся спекуляцией предметами широкого потребления. А также к лицам, занимающимся такой спекуляцией с использованием мошенничества с позиций кооперативных и общественных организаций.

1 апреля 1929 года Политбюро ЦК поручило ОГПУ арестовать в ближайшие дни 100–150 спекулянтов по Москве, которые, по его мнению, являлись организаторами на рынке потребительских продуктов очередей, и выслать их в дальние края Сибири.

10 мая 1932 года предлагалось дела о хищениях и разбазаривании продовольствия и промтоваров в товаропроизводящей сети, если установлен сговор должностных лиц товаропроизводящей сети с частниками и крупный размер хищения, систематичность и организованность их, направлять в Коллегию ОГПУ для рассмотрения во внесудебном порядке, квалифицируя преступные действия обвиняемых по ст. 58–7 УК. ПП ОГПУ совместно с представителем местной прокуратуры должны были проверить все подобные дела и передать их на внесудебное рассмотрение в Коллегию ОГПУ.

Не разрешалось направлять на внесудебное рассмотрение дела о мелких индивидуальных хищениях, по которым применялась мера социальной защиты в виде заключения в концлагерь.

20 марта 1933 года заместитель председателя ОГПУ

Из общего числа привлеченных были осуждены судами и органами ОГПУ (Коллегией ОГПУ и «тройками» при ПП ОГПУ) 31407 человек. Органами ОГПУ — 16110 человек.

Также 20 марта 1933 года

Правом вынесения приговоров обладали Особое совещание (ОСО) при Коллегии ОГПУ и сама Коллегия, однако приговаривать к расстрелу имела право только Коллегия. На заседаниях Коллегии рассматривались дела, проведенные не только Центральным аппаратом ОГПУ, но и местными органами (полномочными представительствами) ОГПУ. При этом следствие велось на местах (в Ленинграде, на Урале, в Сибири

На Коллегию (равно как и на Особое совещание) ни обвиняемые, ни тем более свидетели не вызывались, представители защиты в рассмотрении дела также не имели права принимать участие. Заседания, формально делившиеся на распорядительные и судебные, сводились к ознакомлению с заранее подготовленными протоколами, краткому их обсуждению и подписанию. За несколько часов заседания выносилось 30–50, а иногда и более приговоров. В судебных заседаниях участвовала не вся Коллегия, а специально выделенная для этого группа ее членов — обычно не более трех человек. Руководил судебными заседаниями Коллегии в 1926–1934 годах, как правило, зам. пред. ОГПУ

Другое обстоятельство, понуждавшее отправлять дела не в общие суды, а в собственные судебные органы ОГПУ, — это слабая доказанность обвинений, явная их сфальсифицированность во многих случаях, откровенные нарушения требований УПК

Из такого рода дел в судебные инстанции направлялись лишь те, которые по замыслу властей должны были рассматриваться на открытых процессах («Шахтинское», «Союзного бюро меньшевиков»

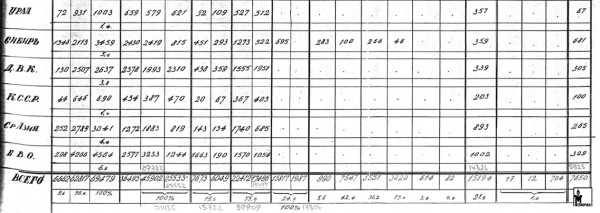

Всесоюзная сводка движения арестов ОГПУ и его органов за 1926 год

— А что такое ОСО?

— Как? Вы и этого не знаете? — поднял голову Буддо. — Какой же вы научный работник!О-СО ! Особое совещание! Это такая хитрая машинка, что мы вот сидим тут, а она штампует наши судьбы там, в Москве. И все — пять, восемь, десять лет, пять, восемь, десять! И распишитесь, что читали.

— Как штампует? Даже не взглянув на меня?

Особое совещание при НКВД СССР было создано постановлением ЦИК и СНК СССР от 5 ноября 1934 года и существовало до 1 сентября 1953 года.

За это время Особым совещанием были осуждены 442 531 человек, в том числе к высшей мере наказания — 10 101 человек, к лишению свободы — 360 921 человек, к ссылке и высылке (в пределах страны) — 67 539 человек и к другим мерам наказания (зачет времени нахождения под стражей, высылка за границу, принудительное лечение) — 3 970 человек. Подавляющее большинство лиц, дела которых были рассмотрены Особым совещанием, осуждено за контрреволюционные преступления.

7 марта 1935 года вышло его директивное письмо № 13, согласно которому частные определения о передаче контрреволюционных дел из спецколлегий в Особое совещание НКВД должны были выноситься в тех случаях, когда недостаточно улик и доказательств о виновности лица, но были факты, «свидетельствующие о социальной опасности обвиняемого в силу его связи с преступной средой».

Таким образом, дела передавались не на дополнительное расследование, а в НКВД, где судьба несчастных была предрешена.

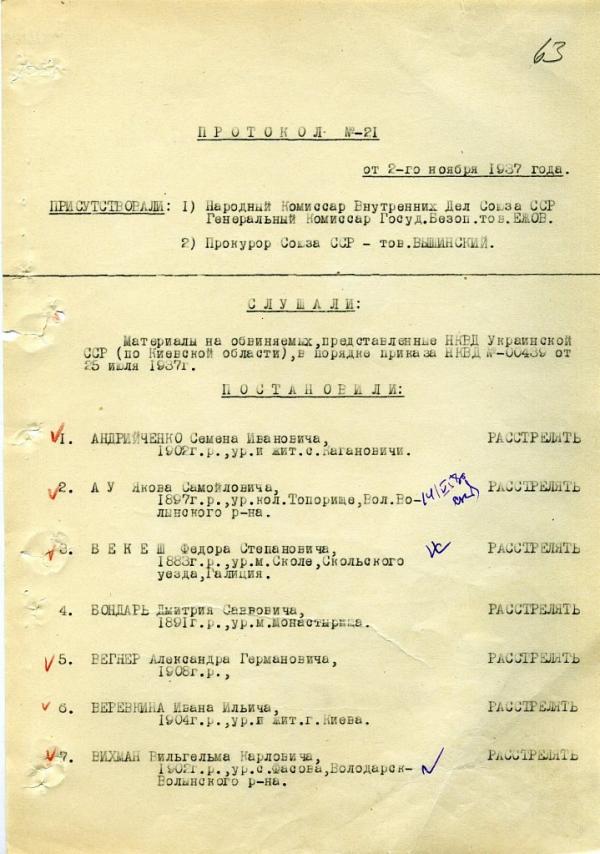

Порядок осуждения лиц был введен пунктом 6 приказа НКВД СССР № 00485 от 11 августа 1937 года:

На отнесенных в процессе следствия к первой и второй категории каждые 10 дней составляются списки с кратким изложением следственных материалов, характеризующих степень виновности арестованного, которые направляются на окончательное утверждение в НКВД СССР.

Отнесение к первой или второй категории на основании рассмотрения следственных материалов производится Народным Комиссаром Внутренних Дел республики, начальником УНКВД области или края, совместно с соответствующим прокурором республики, области, края.

Списки направляются в НКВД СССР за подписью Народного Комиссара Внутренних Дел республики, начальников УНКВД и Прокурора соответствующих республик, края и области.

После утверждения списков в НКВД СССР и Прокурором Союза приговор немедленно приводится в исполнение,т. е. осужденные по первой категории — расстреливаются, и по второй отправляются в тюрьмы и лагеря, согласно нарядов НКВД СССР.

После обвинительного заключения на приговоренного составлялась справка с изложением сути обвинения и следственных материалов. Она передавалась на рассмотрение наркому внутренних дел союзной или автономной республики или начальнику УНКВД или ДТО и прокурору республики, края, области или железной дороги (т. н. «малая двойка»). После рассмотрения справка перепечатывалась уже за их подписями. Затем справки перепечатывались уже в виде списков на листах в альбомной ориентации. Сшитые в папки листы иногда именовали «альбомами», а порядок рассмотрения дел называли «альбомным».

«Альбомы» отправлялись на Лубянку с сопроводительным письмом наркома внутренних дел союзной или автономной республики, начальника УНКВД области или края или начальника ДТО железной дороги.

В Москве списки рассматривали сотрудники ГУГБ НКВД. При рассмотрении «альбома» сотрудники ГУГБ НКВД вносили в него исправления и поправки в части решения судьбы обвиняемого: переносили из

Протокол шел на визирование Ежову, затем с курьером отправлялся на подпись к Вышинскому. Нередко протоколы подписывались их заместителями —

После подписания протокола на места уходила его заверенная копия вместе с сопроводительным письмом

После получения протокола начальник местного подразделения НКВД СССР отдавал распоряжение коменданту о приведении решения о расстреле в исполнение. После чего осужденный расстреливался, о чем составлялся акт. Выписки из акта подшивались в

Нередко существование сразу нескольких «особых» органов, совещаний и порядков осуждения вводило в заблуждение работников НКВД на местах, которые составляли выписки для

При осуждении не к расстрелу, а по

В сентябре 1938 года были образованы особые тройки для рассмотрения дел арестованных в порядке приказов НКВД СССР № 00485 и др. («национальные контингенты»). Тройки заменили «альбомный порядок».

После окончательного разделения НКВД СССР на НКВД и НКГБ (переименованы в министерства МВД и МГБ соответственно) параллельно существовало два Особых совещания при каждом из министерств. В 1946 году Особое совещание МГБ СССР состояло из секретариата и

Дела, расследуемые органами госбезопасности, по традиции отправлялись на рассмотрение ОСО (что нарушало основное законодательство о подсудности). Обвинительного заключения в данном случае добиться было проще, чем в судах. Поскольку подобный порядок рассмотрения не предполагал вызова свидетелей и защиты, само следствие, как правило, велось поверхностно и необъективно, приобщались к делу лишь такие документы и показания, которые говорили против обвиняемого, и опускалось все то, что хоть в

Существующая сейчас практика привела к тому, что за последние годы значительная часть дел, расследуемых органами государственной безопасности, в нарушение основного законодательства о подсудности направлялась органами МГБ не в судебные органы, а в Особое Совещание при МГБ СССР, где, при упрощенном рассмотрении дел, работники центрального аппарата и местных органов МГБ легко добивались вынесения приговоров даже по делам, до конца не дорасследованным.

Такое положение породило у значительной части работников следственных аппаратов органов МГБ безответственное отношение к расследованию дел о государственных преступлениях. По многим делам следствие проводится поверхностно и в ряде случаев необъективно; не вскрываются с должной полнотой преступления, вражеские связи арестованных и не уделяют должного внимания сбору бесспорных доказательств вины преступника.Из письма

С. Д. Игнатьева И. В. Сталину об Особом Совещании при МГБ СССР, 28 декабря 1951 г.

Яковлев А. Н., Кокурин А. И., ПетровН. В. Лубянка : Органы ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-МВД-КГБ . 1917–1991. М.: МФД, 2003

Указом от 26 ноября 1948 года «Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдельные районы Советского Союза в период Отечественной войны» на Особое совещание было возложено рассмотрение дел об этих побегах, за которые указом установлено наказание — 20 лет каторжных работ (подобное наказание не применялось со времен царского времени).

Особую роль ОСО МГБ сыграло в 1948–1950 годах, когда стали хватать всех «повторников» (бывших узников с

После смерти Сталина Президиум ЦК КПСС 12 августа 1953 года утвердил постановление о ликвидации Особого совещания при министре ВД СССР, а 1 сентября 1953 года утвердил указ Президиума ВС СССР «Об упразднении Особого совещания при Министре ВД СССР».

В инструкции по управлению Внутренней тюрьмой Управделами особого отдела ВЧК от 29 марта 1920 года говорилось: «Внутренняя (секретная) тюрьма имеет своим назначением содержание под стражей наиболее важных контрреволюционеров и шпионов на то время, пока ведется по их делам следствие, или тогда, когда в силу известных причин необходимо арестованного совершенно отрезать от внешнего мира, скрыть его местопребывание, абсолютно лишить его возможности

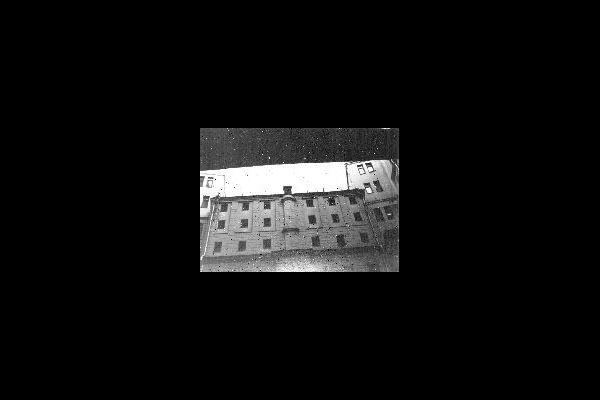

Внутренняя тюрьма находилась во внутреннем дворе дома № 2 на Большой Лубянке, в здании бывшей гостиницы страхового общества «Россия». Многие мемуаристы вспоминали паркетные полы в камерах.

Среди известных заключенных Внутренней тюрьмы на Лубянке были Владислав Андерс, Николай Бухарин, Рауль Валленберг, Осип Мандельштам, Борис Пильняк, Лев Разгон, Сидней Рейли, Борис Савинков, Наталья Сац, Ольга

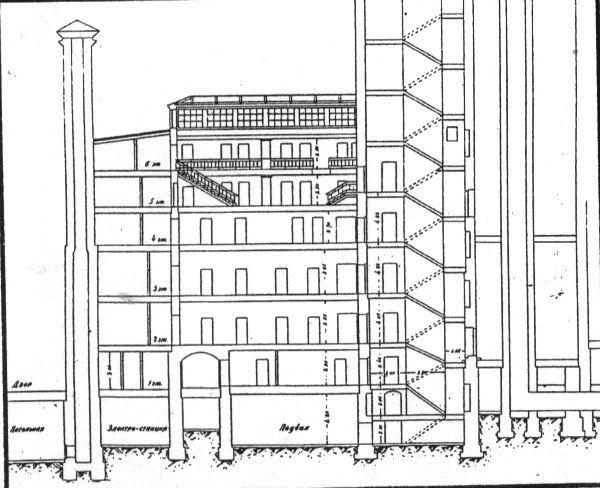

Для нужд

ВЧК-ОГПУ в здании на Лубянке необходимо было иметь камеры для содержания задержанных. Так здесь с 1920 года появилась Внутренняя тюрьма. Это название она получилаиз-за того, что находилась во внутреннем дворе дома. В плане она похожа на большую римскую цифру «I». Первоначально тюрьма занимала два этажа внутренней части дома cтрахового общества «Россия», которые на рубеже1920–1930 -х годов были надстроены четырьмя этажами с гладкими стенами и небольшими квадратными оконцами. Обычная камера имела размеры семь шагов в длину и три шага в ширину. Вдоль стен — четыре железные кровати, столик, табурет, полка. Дополняли картину небольшое, «в крупную клетку» окно с наружными жалюзи, дверь с глазком и закрывающимся снаружи оконцем для передачи тюремной пайки да круглосуточно горящая электрическая лампочка в углублении над дверью.

<…> По принятым нормам, любое подобное учреждение должно было иметь прогулочные дворики. Однако использовать имеющиеся внутренние дворики дома на Лубянке было невозможно: они представляют собой узкие длинные колодцы, лишенные нормального освещения. К тому же известную трудность представляло бы конвоирование задержанных. Решая эту проблему, архитекторА. И. Лангман поступил весьма находчиво: он разместил шесть прогулочных дворов с высокими стенами и прямоугольником неба вместо потолка на крыше здания. Узников поднимали сюда на грузовом лифте или вели лестничными маршами — отсюда и родилась легенда о глубоких подвалах Лубянки.

Существует и другая легенда. Для того чтобы узники не могли перестукиваться друг с другом, используя «тюремный телеграф», внутренние стены тюрьмы имели внутри ничем не заполненные полости, которые якобы обнаружили при сломе некоторых из них спустя несколько десятилетий. Но здесь перед нами явное преувеличение. Действительно, при строительстве зданияА. И. Лангманом был использован ряд интересных технических приемов. В частности, перегородки между внутренними помещениями были специального звукоизолирующего типа, как сообщает техническое описание, «внутри фибролит на растворе между брусками, с обшивкой с обеих сторон тесом, толем и со штукатуркой по драни и рогожеизвестково-алебастровым раствором». При этом в ряде мест звукоизоляция была усилена двумя внутренними слоями фанеры. Но техническое описание уточняет, что подобная звукоизоляция была установлена в основном в стенах служебных кабинетов руководства и ряде других мест, не относящихся к тюрьме. Как видим, и речи нет о специальных пустотах. Но легенда появилась не на голом месте.

Решая проблему звукоизоляции кабинетов,А. И. Лангман обратил внимание на уязвимость вентиляционных каналов, скрытых в стенах. Поэтому он установил вместо обычных жалюзи вентиляционных отверстий специальные гипсовые решетки с применением за каждой особых звукоотражателей в скрытой камере. Очевидно, именно на них и наткнулись рабочие при ремонте здания.

Ходят и другие легенды, в частности, о расстрелах заключенных, а зафиксированнаякем-то с высоты птичьего полета вентиляционная труба во дворе здания дала основание злым языкам говорить о существовании здесь крематория для сжигания жертв. Но все это не более чем выдумка, так как в отличие от других Внутренняя тюрьма с самого начала организовывалась как типичный изолятор, куда заключенных доставляли для допросов и «профилактических» бесед с руководителями оперативных мероприятий и следователями, а в отдельных случаях и с высоким начальством.

За всю историю Внутренней тюрьмы отсюда не было побегов. Наибольшую нагрузку она несла в1930–1950 -е годы, когда в стране разворачивался маховик политических репрессий, от которого пострадали и сотрудники советской разведки и контрразведки. О тех, кто являлся узником тюрьмы в эти годы, свидетельствуют сохранившиеся учетные журналы регистрации заключенных Лубянской (Внутренней) тюрьмы. В них отмечались дата прибытия в тюрьму, номер ордера, по которому прибывал задержанный, его фамилия, имя, отчество, порядковый номер, опись и номера квитанций, дата и основание убытия из тюрьмы; последняя графа — куда выбыл. Она в основном заполнена пометками: Бутырская и Лефортовская тюрьмы. Иногда встречается запись — освобожден.

В камерах Внутренней тюрьмы в разное время содержались: <…>Б. В. Савинков , английский разведчик С. Рейли, <…>Н. И. Бухарин ,Л. Б. Каменев иГ. Е. Зиновьев , <…>В. Э. Мейерхольд , исполнительница русских народных песенЛ. А. Русланова , джазовыйтрубач-виртуоз и композитор Эдд Рознер, <…> маршалыМ. Н. Тухачевский иВ. К. Блюхер , немецкие и японские пленные генералы, шведский дипломат Р. Валленберг и другие известные личности.

По данным на 1936 год в тюрьме имелось 118 камер, рассчитанных на 350 мест; 94 из них были одиночными (на 1–4 человек) и 24 общими (на 6–8 человек). Имелись кухня, душевая, дезокамера, вещевой и продуктовый склады, библиотека с почти 5 тысячами книг. Поскольку тюрьма с самого начала предназначалась лишь для предварительного заключения, карцеров и комнаты свиданий в ней предусмотрено не было. Позднее, после смерти Сталина, тюрьма быстро пустеет. В середине1950-х годов действующими оставались всего 66 камер, а вскоре большинство из них вместе с прогулочными дворами были переоборудованы под кабинеты. Сейчас тюремное здание и вовсе не узнать. Кроме кабинетов сотрудников в нем разместились две столовые с подсобными помещениями. И только шесть камер напоминают о бывшей тюрьме.

Последним заключенным Лубянки стал американскийлетчик-шпион Гарри Фрэнсис Пауэрс.Лубянка, 2. Из истории отечественной контрразведки. М., 1999

Схема Лубянской тюрьмы. Фото: архив общества «Мемориал»

Аббревиатура ВТ (Внутренняя тюрьма) дала название модели самолета, спроектированной заключенными специалистами в первые годы функционирования шарашек. Самолет

Модель первого опытного ВТ-11

Разработка истребителя длилась два месяца. При этом тюремная администрация запрещала проводить продувки моделей и другие виды испытаний в лабораториях ЦАГИ (которыми управлял А. Туполев, ставший впоследствии «заключенным специалистом»

28 марта 1930 года утвердили полноразмерный макет, а уже 29 апреля летчик

Успешные испытания и запуск истребителя в серийное производство способствовали освобождению и вознаграждению коллектива заключенных специалистов.

Из воспоминаний Александра Максимовича Зеленого.

Арест

23.05.1938 . Лубянка.

Возле камеры № 47 меня остановили. Открыли дверь, и я вошел в камеру. Стояла железная кровать, на ней матрасик и покрыта серым одеялом. Небольшойстолик-тумбочка . В углу бачок, закрытый крышкой. Вот и все оборудование. <…> Я подсчитал шаги в камере: было вдоль 4 небольших шага, поперек 3. <…> Окно было высоко. На окне был козырек, и я мог, прижавшись к окну, увидеть кусочек неба. <…> Настал новый день. <…> Принесли хлеб 600 граммов, два кусочка сахару, чай. Вот и весь завтрак.

Обед состоял в первый день из жидковатого супа с двумя кубиками размером в кв. см мяса и каши из перловой крупы. Во второй день суп был с треской и каша из чечевицы. На ужин та же каша, что и в обед.

<Ведут на допрос>

Вышли в основное помещение МВД. Вся лестничная клетка и колодез, где ходит лифт, забраны в густую железную сетку, так что сброситься в лестничный ствол и разбиться не было возможности.

Ежевечерно примерно в 10–11 вечера вызывали и в часа 5–6 возвращали в камеру. Второй допрос не был похож на первый. <…> Он <следователь> встал и начал ходить по кабинету. Зашел сзади и схватил меня за волосы. <…> Быстро нагнув голову к столу, он начал стучать моей головой по столу, приговаривая: «Думай головой, а не ж…». <…> И начал считать удары: раз, два, трии т. д. до 50, равномерно ударяя головою об стол. Второй рукой держа меня за плечо. <…> Снова равномерные удары головой об стол. Снова 50 ударов. «Ну? Что ты ломаешься, заставляешь меня быть невежливым». <…> «Ну что же, придется еще помочь твоей дурацкой башке». Снова удары, снова счет: раз, два. В голове шум. Боль становится не так чувствительна, а он все считает, уже 100. Я начинаю плохо слышать, он все стучит. <…> «Я расколю сегодня твою дурацкую башку». Он снова схватил меня за волосы и снова удары головой об стол… Я временами терял сознание… Я пришел в себя тогда, когда следователь совал мне в рот стакан с водой. Голова была мокрая. <…> Вдруг сильный удар в голову. <…> В руках у следователя былопресс-папье с мраморною плиткою. <…> Удар последовал за ударом. Голова покрылась шишками. Так с перерывами до утра, часов в 5 меня увели в камеру. <…> Я потерял слух. <…> Кроме того, у меня терялось чувство равновесия и я валился на бок. <…> В камеру вошлаженщина-врач со старшим надзирателем. <…> Она осмотрела голову. Проломов нет. <…> Есть прорывы верхнего покрова кожи.

С небольшим изменением шли еженощные допросы. Испытал я «стойки» и другие, как говаривал следователь Морсков, физические методы допроса. Менялись следователи, но не менялись методы допроса, правда, вместо стола головой стучали об стену. Вместо стойки сидка не меняя позы.

Какие только методы не предпринимали (Л. 56) следователи. Делали и так. Рядом допрашивали женщину, и вдруг она кричит, да так, что волосы становятся дыбом. <…> А следователь тут же говорит: «<…> Ведь это твоя жена орет. Это ее допрашивают о тебе».

(Начальник следственного отдела избил так, что отбил почку, которую А. М. вырезали уже в Магадане. См. л. 61. — Прим. авт.)

Бок и низ живота все еще болел. Я мочился кровью. <…> на допросы меня не вызывали около3-х недель. После вызвал меня на допрос молодойкакой-то , незнакомый следователь. <…> — Не хотите писать — ну что же, не надо. Это ваше дело. <…> Расскажите лучше о себе, начиная с детства. — Это что, надо для допроса? <…> — Нет, это не для допроса. Это чтобы занять время. Да и интересно послушать вас. <…> Принесли чай и бутерброды. Он угощал меня. <…> Вдруг он мне говорит: «Вы покричите немного, так, посильнее. Вроде вам больно, а то за мою беседу мне может влететь». Я кричал. Потом мы снова с ним разговаривали. <…> Он дал мне пачку папирос и меня отвели в камеру. Так продолжалось около недели…

(Попытка повеситься, успели вынуть из петли. — Прим. авт.)

На другой день менякуда-то повели. Раздели до белья. Босым опустили в каменный цементный мешок. Объявили, что за попытку самоубийства я наказан на 10 суток строгого изолятора. <…> Вся моя «жил. площадь» состояла максимум 1 кв. м. Посредине стоял на одной ножке вделанный в пол круглый табурет, очень маленький. Вверху горела лампочка. Было очень холодно. <…> Но я забыл самое главное. Меня из Внутренней тюрьмы перевели в Бутырскую, и я сидел в каменном мешке в Бутырской тюрьме. <…> Хлеба давали только 300 граммов в день. Один раз стакан тепловатой воды, на другой день жидкой баланды. Было холодно и голодно.

Из воспоминаний Александра Никаноровича Зуева. 1939 год.

Большая комната в полуподвальном этаже, куда нас привели, называлась «собачником». Отсюда шло распределение по камерам.

В нашей камере был паркетный пол. Каждый день нам давали щетку, чтобы натирать его до блеска, хотя блеск этот был никому не нужен и не виден. Камера была тесно заставлена железными койками казенного образца. Оставался только узкий проход у самой стены, где не разошлись бы и двое.

День и ночь под потолком горела многосвечная лампа, так как единственное окно во двор было наглухо закрыто железным колпаком, открытым только сверху.

— Чтобы удобнее было возносить молитвы господу богу, — острили мы по поводу этого изобретения.

Дьявольская таинственность нас окружала. Днем и ночью в тюрьме стояла полная тишина. Разговаривать разрешалось только вполголоса. Каждую минуту бесшумно поднималось веко «глазка», и мы чувствовали на себе долгий проверяющий взгляд.

<…> После ужина начинались вызовы.

Щелкал в камере замок и в камеру входил коридорный.

— На «ке»? — шепотом спрашивал он, заглядывая в бумажку.

— Котляровский.

— К следователю!

Вызванные входили в коридор. Там уже ожидали «попки» — сопровождающие из следственного корпуса.

Останавливались у высоких железных ворот — за ними был следственный корпус. На лестничной площадке дежурный записывал фамилию заключенного в книгу, отмечал время и…

Мы попадали в другой мир. Здесь было много света, в коридорах цвели малиновые дорожки ковров, сильно пахло одеколоном, сновалитуда-сюда щеголеватые лейтенантики. <…>

Мы поражались языку наших следователей. Они в совершенстве владели жаргоном уличной шпаны, точно проходили специальные курсы. Густая, отборная матерщина висела в воздухе следовательских кабинетов.

В нашей камере из рук в руки переходил однотомник Пушкина — я выписал его из тюремной библиотеки. Наше сверхбдительное начальство, видимо, не предполагало, что под невинным заглавием «Капитанской дочки» в наши руки попадает совершенно крамольный материал. Недаром на этой странице было столько следов прилежного изучения — подчеркнутых ногтем слов и фраз и еле приметных знаков восклицания.

Практика «конвейера». («Конвейером» называли круглосуточные допросы без сна и отдыха. Менялись следователи, а допрашиваемый стоял за загородкой, пока держали ноги. — Прим. авт.)

…Нам не давали бумаги. Даже у папирос, которые мы покупали в тюремном ларьке, обрывали мундштуки. Отбирали обертки конфет. <…>

По тюремному уставу, висевшему на стене, прокурор должен был регулярно посещать нашу камеру. Мы его не видели. Не раз пробовали вызвать его через тюремное начальство — он не приходил.

Панфилова перевели к нам из Бутырской тюремной больницы. Время от времени на него нападали приступы тяжелого кашля, сотрясавшие все его тощее тело.

<…> Я спросил, как он попал в больницу.

— Не знал простого правила, — сказал он, — когда тебя бьют тяжелымпресс-папье меж лопаток, при каждом ударе надо делать резкий выдох. А я делал наоборот. Слишком поздно получил добрый совет.

Следователи часто пугали нас:

— Отправлю в Лефортово — там заговоришь.

Красный цвет не любили в тюрьме, за красный цвет преследовали. Все вещи красного цвета отбирали при обыске. Даже спарывали метки на белье, если они были сделаны красными нитками.

Мы долго недоумевали, чем вызвана эта неприязнь начальства к красному цвету. Объяснение пришло неожиданно. В форточку залетела муха. <…> …это была особенная гостья — за ней тянулась красная шелковинка.Кто-то посылал нам привет!

<…> К задней лапке еекто-то умудрился подвязать тонкую нить.

В тусклых буднях нашей камеры это было целым событием. <…>Кто-то из товарищей подбадривал нас из другой камеры: — Держитесь, не сдавайтесь!..

<…> Говорили, что одно время в тюремном дворе немало летало таких мух с красными вымпелами.

Накануне революционных праздников тюремная администрация устраивала строгие обыски в камерах.

Мы тоже готовились отмечать Октябрьскую годовщину. <…> Хоть нас и обыскали перед праздником, красный цвет нам удалось сохранить. При очередной выписке из ларькакто-то получил горбушку сыра с красной корочкой. Обыскивавшие не додумались, что обыкновенный этот сыр может быть употреблен в политических целях.

Острым ногтем Сумбат сумел вырезать из красной корочки несколько звездочек и посадил их на деревянные шпильки из расщепленных спичек.

<…> Прикрепив к груди звездочки, мы сели за стол и поздравили друг друга с великой годовщиной.

<…> И Сумбат запел «Интернационал». Он пел «про себя», не открывая рта. <…> Один за другим к нему пристали и мы.

(В качестве наказания двое заключенных были лишены выписки из ларька на месяц. — Прим. авт.)

Здесь, в этой бывшей гостинице, давно превращенной в тюрьму, мало что изменилось — Берзин помнил эти коридоры и комнаты, когда приходил сюда на «обходы» вместе с Дзержинским — сейчас дождаться высокого начальства нельзя. На широкие окна были надеты свинцового цвета козырьки — «намордники». Надзиратели, обутые в валенки, ходили в коридорах по толстым коврам. Когда водили на допросы, надзиратель шел сзади арестованного, негромко приговаривая: направо, налево. На поворотах надзиратели прищелкивали пальцами, спрашивая этим сигналом у других надзирателей — свободная ли дорога, не открыта ли чья-нибудь камера. Ответом был не щелчок, а хлопки в ладоши, тоже негромкие. А если не хлопали, то надзиратель останавливал арестанта.

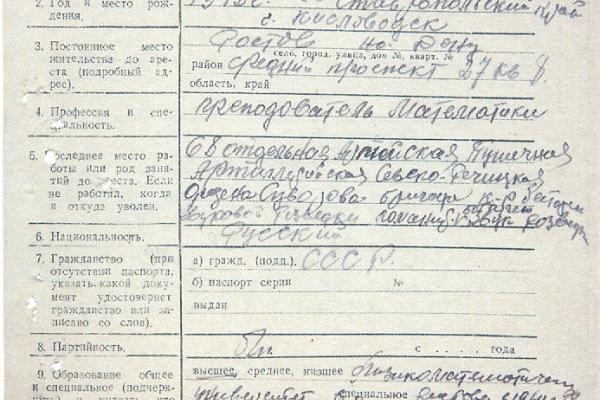

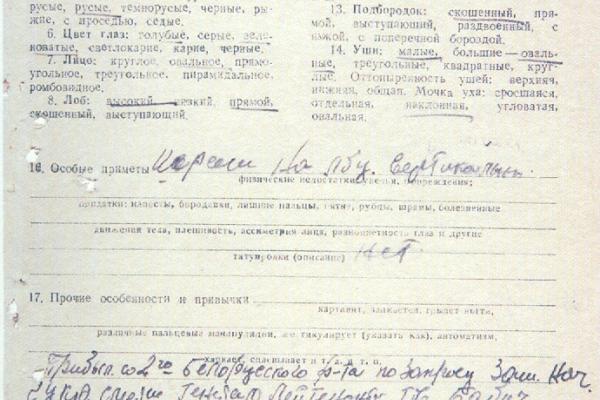

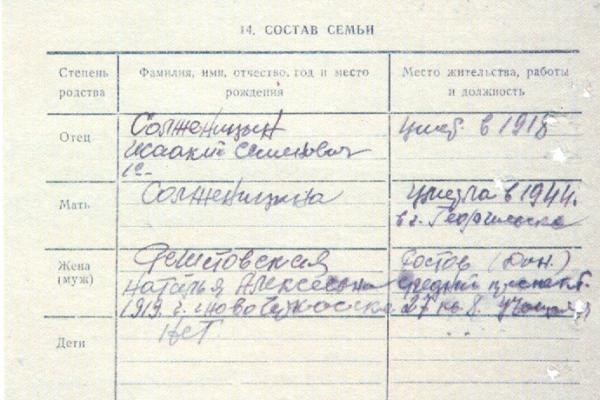

Солженицын был арестован и доставлен на Лубянку в феврале 1945 года. В ожидании приговора он провел здесь полгода.

Во время войны Александр Солженицын и его друг Николай Виткевич были взяты под надзор органами военной контрразведки, в поле зрения которой попала их переписка. В письмах друзья открыто высказывали свое недовольство политическим строем и называли Ленина «Вовкой», а Сталина — «Паханом». Эта наивная конспирация вряд ли могла кого-то обмануть и остаться безнаказанной:

Содержание одних наших писем давало по тому времени полновесный материал для осуждения нас обоих; от момента, как они стали ложиться на стол оперативников цензуры, наша с Виткевичем судьба была решена, и нам только давали довоевывать, допринести пользу. Но беспощадней: уже год каждый из нас носил по экземпляру неразлучно при себе в полевой сумке, чтобы сохранилась при всех обстоятельствах, если один выживет, — «Резолюцию №1», составленную нами при одной из фронтовых встреч. «Резолюция» эта была — энергичная сжатая критика всей системы обмана и угнетения в нашей стране, затем, как прилично в политической программе, набрасывала, чем государственную жизнь исправить, и кончалась фразой: «Выполнение всех этих задач невозможно без организации». Даже безо всякой следовательской натяжки это был документ, зарождающий новую партию. А к тому прилегали и фразы переписки – как после победы мы будем вести «войну после войны».

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 3. С. 95

Николай Виткевич и Александр Солженицын. Село Тюрино под Новосилем, май 1943 года. Фото:

В НКГБ СССР было подготовлено постановление подвергнуть Солженицына обыску и аресту и затем этапировать в Москву для ведения следствия.

Ордер на арест и обыск Александра Солженицына. 19 февраля 1945 года. Фото: «Александр Солженицын: Из-под глыб». Рукописи, документы, фотографии. М.: Русский путь, 2013

9 февраля Солженицын был арестован:

У меня был, наверно, самый легкий вид ареста, какой только можно себе представить. Он не вырвал меня из объятий близких, не оторвал от дорогой нам домашней жизни. Дряблым европейским февралем он выхватил меня из нашей узкой стрелки к Балтийскому морю, где окружили не то мы немцев, не то они нас — и лишил только привычного дивизиона да картины трех последних месяцев войны.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 1. С. 25-26

19 февраля спецконвой из трех смершевцев (офицер и два солдата) доставил арестанта Солженицына в Москву на Белорусский вокзал. Но ни один из смершевцев не знал, как добраться до Лубянки, поэтому Солженицыну пришлось самому привести их туда.

Они все трое не знали города, и я должен был выбирать кратчайшую дорогу к тюрьме, я сам должен был привести их на Лубянку, на которой они никогда не были (а я ее путал с министерством иностранных дел).

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 1. с. 25

Во внутренней Лубянской тюрьме его сразу же, без следствия, поместили в одиночный бокс. В третьей главе «Архипелага ГУЛАГ» Солженицын описал его так:

Тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, еще в лете его внутреннего движения, готового выяснять, спорить, бороться, — на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и где он может сидеть, иногда темную и такую, что он может только стоять, еще и придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсуток, сутки. Часы полной неизвестности! — может, он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадываться!

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 3. с. 81

Фотография Александр Солженицын для анкеты арестанта Внутренней тюрьмы на Лубянке. Февраль 1945 г. Фото: «Александр Солженицын: Из-под глыб». Рукописи, документы, фотографии. М.: Русский путь, 2013

20 февраля началось следствие. В «Архипелаге…» Солженицын вспоминал своего следователя И. И. Езепова, его «высокий, просторный, светлый, с пребольшим окном» кабинет и «четырехметровый вертикальный, во весь рост, портрет могущественного Властителя», то есть Сталина, перед которым следователь «иногда вставал <…> и театрально клялся: “Мы жизнь за него готовы отдать! Мы — под танки за него готовы лечь!”» (Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, ч. 1, гл. 3, с. 95). По воспоминаниям Солженицына, «следователю <...> не нужно было <…> ничего изобретать <...>, а только старался он накинуть удавку на всех, кому еще когда-нибудь писал я или кто когда-нибудь писал мне, и нет ли у нашей молодежной группы какого-нибудь старшего направителя» (Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ, ч. 1, гл. 3, с. 95).

И вот помутненным мозгом я должен был сплести теперь что-то очень правдоподобное о наших встречах с друзьями (встречи упоминались в письмах), чтобы они приходились в цвет с письмами, чтобы были на самой грани политики — и все-таки не уголовный кодекс. И еще чтоб эти объяснения как одно дыхание вышли из моего горла и убедили бы матерого следователя в моей простоте, прибедненности, открытости до конца. Чтобы — самое главное — мой ленивый следователь не склонился разбирать и тот заклятый груз, который я привез в своем заклятом чемодане — четыре блокнота военных дневников, написанных бледным твердым карандашом, игольчато-мелкие, кое-где уже стирающиеся записи.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 3. С. 97

24 февраля, после отбоя и после девяносто шести часов следствия, Солженицына перевели из бокса в общую камеру №67:

После четырех суток моего поединка со следователем, дождавшись, чтоб я в своем ослепительном электрическом боксе лег по отбою, надзиратель стал отпирать мою дверь. Я все слышал, но прежде, чем он скажет: «Встаньте! На допрос!», хотел еще три сотых доли секунды лежать головой на подушке и воображать, что я сплю. Однако надзиратель сбился с заученного: «Встаньте! Соберите постель!» Недоумевая и досадуя, потому что это было время самое драгоценное, я намотал портянки, надел сапоги, шинель, зимнюю шапку, охапкой обнял казенный матрас. Надзиратель на цыпочках, все время делая мне знаки, чтоб я не шумел, повел меня могильно-бесшумным коридором четвертого этажа Лубянки мимо стола корпусного, мимо зеркальных номеров камер и оливковых щитков, опущенных на глазки, и отпер мне камеру 67. Я вступил, он запер за мной тотчас.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 5. С. 123-124

После тюремного бокса и изнурительного следствия условия в общей камере показались раем:

Какая же уютная жизнь! — шахматы, книги, пружинные кровати, добротные матрасы, чистое белье. Да я за всю войну не помню, чтобы так спал. Натертый паркетный пол. Почти четыре шага можно сделать в прогулке от окна до двери. Нет, таки эта центральная политическая тюрьма — чистый курорт.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 5. С. 126

Одним из сокамерников Солженицына оказался эстонец Арнольд Сузи, будущий близкий друг Солженицына и один из его «невидимок». Из воспоминаний Солженицына:

В его роговых очках — прямые линии надглазий, лицо становится сразу строго, проницательно, как только мы можем представить себе лицо образованного человека нашего столетия. Еще перед революцией он учился в Петрограде на историко-филологическом и за двадцать лет независимой Эстонии сохранил чистейший неотличимый русский язык. Затем уже в Тарту он получил юридическое образование. Кроме родного эстонского он владеет еще английским и немецким, все эти годы он постоянно следил за лондонским «Экономистом», за сводными немецкими научными «bеriсht»ами, изучал конституции и кодексы разных стран — и вот в нашей камере он достойно и сдержанно представляет Европу. Он был видным адвокатом Эстонии и звали его «kuldsuu» (золотые уста).

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 5. С. 136

Арнольд Сузи оказался первым иностранцем и представителем западной демократической культуры, с которым Солженицын близко познакомился и подружился. Именно политические идеи Сузи впервые побудили его пересмотреть свое отношение к «буржуазной демократии»:

На прогулку мы с Сузи стараемся попадать в одну пару — мы говорим с ним и в камере, но договаривать главное любим здесь. Не в один день мы сходимся, мы сходимся медленно, но уже и много он успел мне рассказать. С ним я учусь новому для меня свойству: терпеливо и последовательно воспринимать то, что никогда не стояло в моем плане и, как будто, никакого отношения не имеет к ясно прочерченной линии моей жизни. С детства я откуда-то знаю, что моя цель — это история русской революции, а остальное меня совершенно не касается. Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; все прочее, что липло, я отрубал и отворачивался. А вот свела судьба с Сузи, у него совсем была другая область дыхания, теперь он увлеченно рассказывает мне все о своем, а свое у него это — Эстония и демократия. И хотя никогда прежде не приходило мне в голову поинтересоваться Эстонией, уж тем более — буржуазной демократией, но я слушаю и слушаю его влюбленные рассказы о двадцати свободных годах этого некрикливого трудолюбивого маленького народа из крупных мужчин с их медленным основательным обычаем; выслушиваю принципы эстонской конституции, извлеченные из лучшего европейского опыта, и как работал на них однопалатный парламент из ста человек; и неизвестно зачем, но все это начинает мне нравиться, все это и в моем опыте начинает откладываться. (Сузи обо мне потом вспомнит так: странная смесь марксиста и демократа. Да, диковато у меня тогда соединялось.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 5. С. 140

После Лубянки Солженицын толком ничего не знал о судьбе Сузи и полагал, что они больше никогда не увидятся. Однако в январе 1963 года, разбирая новогодние письма после нашумевшей публикации «Одного дня Ивана Денисовича», Солженицын увидел письмо от Сузи. В письме он рассказывал, что вся его семья побывала в сибирской ссылке и недавно смогла вернуться в Эстонию, где они живут под Тарту. Летом 1963 года Солженицын встретился с Сузи в Тарту, возобновил дружбу с ним и познакомился с его повзрослевшими детьми, о которых тот рассказывал еще в камере Лубянской тюрьмы.

Арнольд Сузи. Фото:

В первые майские дни 1945 года Солженицын и его сокамерники стали догадываться о приближении конца войны. Заключенных не водили на следствия, до них доносился шум салютных залпов с улицы, а девятого мая им принесли обед вместе с ужином, как на Лубянке делалось только на 1 мая и 7 ноября, и так заключенные догадались о конце войны:

Вечером отхлопали еще один салют в тридцать залпов. Невзятых столиц больше не оставалось. И в тот же вечер ударили еще салют — кажется, в сорок залпов, — это уж был конец концов. Поверх намордника нашего окна и других камер Лубянки, и всех окон московских тюрем, смотрели и мы, бывшие пленники и бывшие фронтовики, на расписанное фейерверками, перерезанное лучами московское небо. <…> Не для нас была та Победа. Не для нас — та весна» (Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 5. С. 153).

Следствие над Солженицыным возобновилось в середине мая. Солженицын, как и все подследственные, надеялся на амнистию в честь победы. 28 мая он побывал на допросе у прокурора — это означало скорый конец следствия. Его допрашивал подполковник Котов, «спокойный, сытый, безличный блондин, ничуть не злой и ничуть не добрый, вообще никакой» (Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 3. С. 99). По воспоминаниям Солженицына, подполковник «сидел за столом и, зевая, в первый раз просматривал папку <...> дела. Минут пятнадцать он еще и при мне молча знакомился с ней <...> Потом поднял на стену безразличные глаза и лениво спросил, что я имею добавить к своим показаниям. <…> Его вялость, и миролюбие, и усталость от этих бесконечных глупых дел как-то передались и мне. И я не поднял с ним вопросов истины» (Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Ч. 1. Гл. 3. С. 99).

Затем Солженицыну устроили просмотр дела: согласно статье 206 УПК, подследственный должен был подписать документ об итогах следствия. Солженицын ознакомился со своим делом, увидел фотокопии своих писем и собственные показания, по-своему истолкованные и отраженные в деле следователем Езеповым. Но Солженицын подписал документы вместе с 11-м пунктом (обвинение в организации), из-за которого впоследствии он попал в каторжный лагерь и получил после освобождения вечную ссылку.

Мне «организация» дала после восьми лет вечную ссылку, и, не произойди государственных изменений, я б через одиннадцать лет не освободился, а и б по сегодня там сидел.

Солженицын А. И. годило зернышко промеж двух жерновов. Ч. 1. Гл. 5

Вечером 28 мая Солженицына перевели в нижний бокс Лубянки, там он получил свои вещи, а в ночь на 29 мая его перевезли в Бутырскую тюрьму, где ему предстояло наконец узнать, что его ждет — приговор или амнистия. 7 июля 1945 года, спустя полгода после ареста, в день «великой амнистии», освободившей тысячи заключенных, но не коснувшейся осужденных по политическим делам, состоялось заседание ОСО НКВД, на котором Солженицын был заочно осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей.

В последний раз в жизни Солженицын попал на Лубянку 30 июля 1946 года – тогда его направили на работу в Марфинскую шарашку.

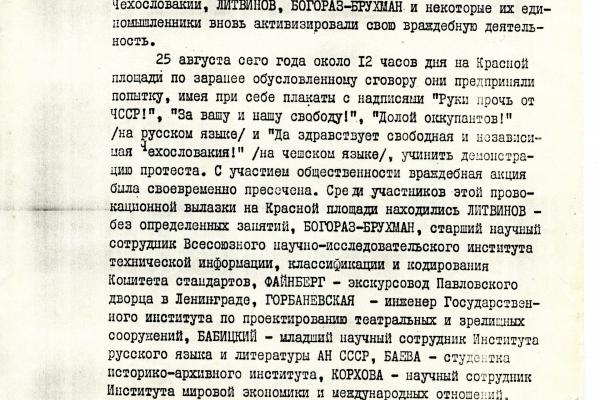

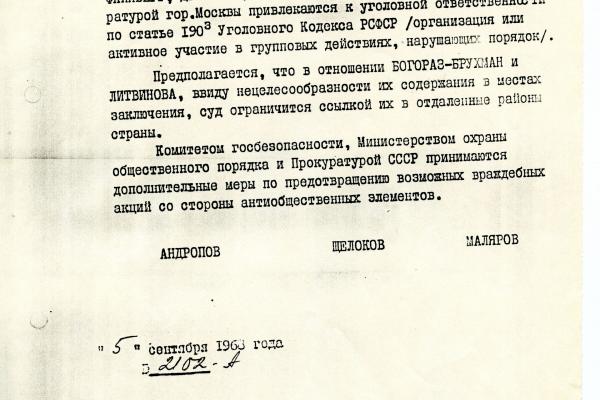

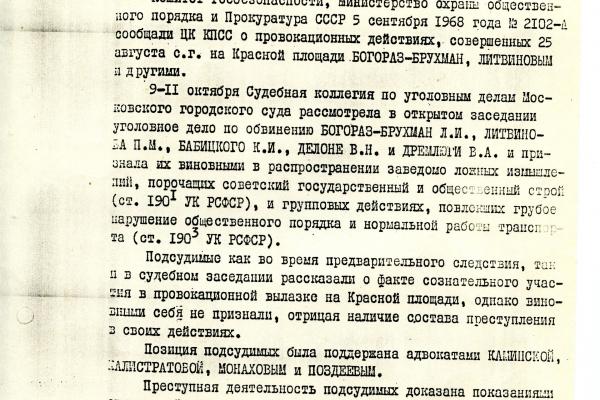

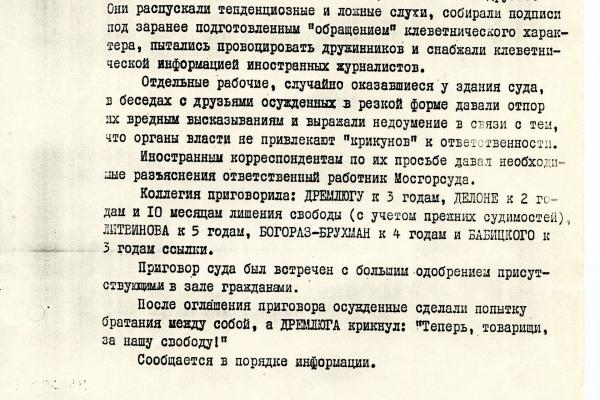

После демонстрации 25 августа 1968 года 5 сентября того же года в ЦК КПСС было отправлено письмо, в котором сообщалось о демонстрации с перечислением имен участников. 11 октября, сразу после оглашения приговоров, туда же было отправлено письмо главы КГБ СССР

У власти были непонятки — что делать с <протестами>? <Ведь> все это происходит на фоне Праги. Совершенно понятно, что если все это пустить на самотек, то в следующий раз на площадь выйдет на пятьдесят человек, а пятьсот, а еще через

какое-то время и пять тысяч. Забегая немножко вперед,где-то в74-м , начале75-го года, когда была провозглашена политика разрядки напряженности, в Политбюрокто-то раздумывал, не мешают ли репрессии, проводимые КГБ, проведению этой идеи. Был, видимо,какой-то запрос к товарищу Андропову, тогда еще не члену политбюро, но кандидата в члены и уже председателю КГБ в течение ряда лет. И,по-видимому , в ответ накакой-то такого рода запрос, судя по стилистике этой записки в ЦК, составленной Андроповым, он пишет удивительный текст. Он интересен тем, что дает некоторую статистику арестов, сравнивая со статистикой арестов в Хрущевское время. Вы че, ребят, он там за два года арестовал столько, сколько мы за десять лет. А вы там говорите про оттепель и заморозки. Но интересно даже не это, интересна мысль, которую он в нескольких фразах формулирует. Примерно следующее, я ее пересказываю своими словами: нас спрашивают, не слишком ли много мы арестовываем. Отвечаю, пишет Андропов своим шефам в Политбюро, мы арестовываем не слишком много и не слишком мало, мы арестовываем ровно столько людей, сколько нужно, чтобы ситуация не вышлаиз-под контроля. Эта ключевая мысль, что ситуацию должно держать под контролем, я думаю, что она преследовала Юрия Владимировича <Андропова> все время. Ну, человек, который был послом в Венгрии в56-м году, я думаю, у него были свои представления о том, как ситуация выходитиз-под контроля. <…> Он был неглупый человек. В конце концов, история поставила эксперимент. Андропов прекрасно понимал, что свобода и советский строй в основах своих несовместимы. А вот Горбачев так не думал. Ну и кто оказался прав? Сахаров так не думал. Кстати говоря, Сахаров действительно, судя по его работам, верил в то, что можно в рамках советского строя, в рамках социалистического строя развивать свободу, свободу и право. Но Сахаров с Горбачевым оказались неправы, а Андропов прав. Дело кончилось в91-м году, очень быстро этот строй, как только была допущена свобода, этот строй рассыпался. Другой вопрос, а если бы эту свободу начали давать уже в конце60-х годов, так же точно сверху, как пытался Горбачев, дозированно, может быть, это было бы еще более мирно… <…> Андропов считал, что <диссидентское движение> подрывает <существующий строй>, что можно допускать <его> только дозировано и все время контролировать ситуацию, чтобы она не приобрела лавинообразный характер цепной реакции. Но вообще, мне кажется, что все они, и Юрий Владимирович <Андропов> в том числе, растерялись от появления этого, совершенно нового, феномена. Какой у них был опыт? Вообще у советской власти какой опыт? Борьба с политическими конкурентами. Борьба с политическим инакомыслием внутри собственной партии. Просто разнузданный террор направо и налево, не глядя, в кого, куда. Подавление попыток политического подполья, всякие подпольные кружки, которых много было в40-е годы в послевоенный период, в50-е годы тоже полно было этих молодежных всяких подпольных организаций. С этим они успешно справлялись. Но то, что случилось во второй половине60-х , было для них абсолютно ново и неожиданно. Не подпольное, и даже не политическое в основном, протестное движение. Вот с ним они не знали, как справляться.Интервью с Александром Даниэлем, 6 августа 2015 г.