Адрес: г. Москва, Софийская наб., д. 38 (здание снесено)

Центральное бюро краеведения действовало в 1922–1937 годах. Московский период существования ЦБК связан с попытками поставить краеведческое движение по всей стране под жесткий государственный контроль и добиться «идеологической выдержанности» краеведения. В конечном итоге это привело к перерождению краеведческого движения, превращению его в бюрократизированную структуру. Многие краеведы подверглись репрессиям в

Софийская набережная. 1908 г. Здание с портиком и колоннами в центре — дом № 38. Фото:

Краеведение существовало в Российской империи еще до революции. Однако именно в период революции и гражданской войны в связи с временным ослаблением жестко централизованной власти оно получило новый импульс развития. В этот период многие люди ощутили непреходящую ценность местного культурного наследия. Краеведение первой половины

Процесс организации местных краеведческих организаций и координации их деятельности был быстро подхвачен государством: после проведения

С докладом на

Наша гигантская, необъятная страна была плохо изучена и еще теперь мало известна ее подлинному хозяину, трудовому народу. Нужно эту работу поставить как можно тщательнее во всех областях.

Можно отметить, что (по крайней мере, с точки зрения риторики) на тот момент подчеркивался демократический и ненасильственный характер процесса объединения краеведческих организаций:

Со всех этих точек зрения ясно, что нужно призвать общественные силы, потому что никаким бюрократическим путем этого сделать нельзя.

Цит. по: Соболев

В. С. Нести священное бремя прошедшего. Российская Академия Наук. Национальное культурное и научное наследие.1880—1930 гг. СПб, 2012)

Центральное бюро краеведения первоначально действовало при Академии наук. Его основное отделение находилось в Петрограде, имелось также московское отделение (оно располагалось в здании Наркомпроса — сначала по адресу: Сретенский бульвар, 6; затем с 1925 года по адресу: Чистопрудный бульвар, 6). Председателем ЦБК с 1922 по 1927 год был непременный секретарь Академии наук академик

С. Ф. Ольденбург. Фото: Wikipedia

Однако вскоре в отношении власти к местным краеведческим инициативам наметились явственные перемены. В мае 1924 года на XIII съезде РКП(б) обсуждался вопрос о роли и месте общественных организаций в Советском государстве. Был отмечен «рост политической активности трудящихся» и принято решение о том, что деятельность общественных организаций должна быть тесно связана с работой соответствующих государственных органов, «чтобы улучшить и больше связать с рабочими массами работу государственных органов» (цит. по: Соболев В. С. Академия наук и краеведческое движение // Вестник российской академии наук. 2000. Т. 70. № 6). После II Всероссийской конференции по краеведению, проведенной в декабре 1924 года, ЦБК отделилось от Академии наук и превратилось в самостоятельный орган, находившийся в ведении Главнауки Наркомпроса. С 1924 года в Главнауке начались разговоры о том, что центр краеведения должен быть один — расположенный в Москве, однако эти планы еще долго оставались нереализованными.

Краеведческие общества и организации должны были организовывать свою деятельность в соответствии с циркуляром НКВД № 158 от 30 мая 1923 года «О порядке утверждения научных, литературных и

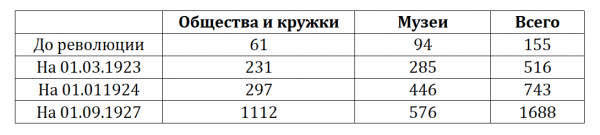

Несмотря на намечавшиеся проблемы, период с 1917 по 1927 год был, по выражению С. О. Шмидта, «золотым веком краеведения». За этот период краеведческое движение в количественном отношении увеличилось в 10 раз.

Краеведческие общества и кружки. Источник: Соболев

В. С. Нести священное бремя прошедшего… Российская Академия Наук. Национальное культурное и научное наследие.1880—1930 гг. СПб, 2012

Большой вклад в развитие отечественного краеведения в двадцатые годы внесли академики

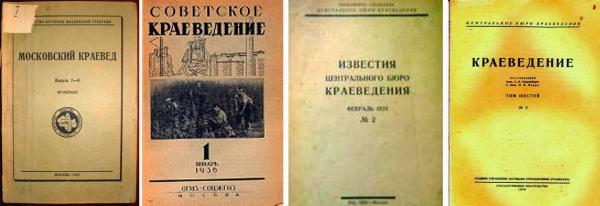

Журналы, издававшиеся ЦБК. Фото:

интернет-журнал «

Параллельно отмечался музейный бум: если в Российской империи к 1913–1914 годам имелись около 150–200 музеев, располагавшихся, в основном, в русских регионах, то к 1928 году музеев было в пять раз больше. Новые музеи возникали прежде всего в национальных автономиях, где краеведческое движение также получило большое развитие. Этнические меньшинства, подвергавшиеся активной русификации в царской России, получили возможность сохранять и развивать местные культурные традиции — хотя нужно иметь в виду, что этот процесс также не ограничивался инициативой снизу и являлся частью сознательно проводимой советской властью политики «национального строительства» (см. подробнее: Шнирельман В. В поисках самобытности: у истоков советского мультикультурализма // Неприкосновенный запас. 2011. № 4 (78)).

В числе немногих положительных результатов происходившей централизации краеведной деятельности можно отметить циклы занятий для повышения квалификации краеведческих кадров. В Главнауке в 1925–1928 годах действовали Курсы переподготовки музейных работников, которые периодически устраивали занятия.

Одной из самых крупных общественных организаций, занимавшихся изучением Москвы, было Общество по изучению Московской губернии (ОИМГ). В 1926 году в его состав вошла комиссия «Старая Москва», имевшая еще дореволюционную историю: она занималась историей планировки и застройки Москвы, отдельных частей города, слобод, улиц, памятников архитектуры; археологическими находками и источниками разных типов (см.: Рюмина

В декабре 1927 года прошла

Финансирование краеведческих учреждений продолжало сокращаться: в 1928 году постановлением Президиума ВЦИК целый ряд организаций был передан с государственного в местный бюджет, при этом исполкомам местных Советов предлагалось самим изыскивать дополнительные источники «для компенсации расходов по содержанию передаваемых им учреждений» (постановление Президиума ВЦИК XIII созыва от 16 июля 1928 г. // Известия ЦБК. 1928. № 8).

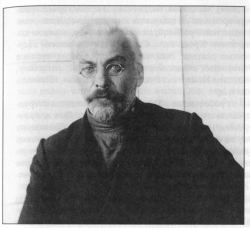

П. Г. Смидович

В передовой статье первого номера нового журнала ЦБК «Советское краеведение» (1930. № 1) задачи издания (и краеведения в целом) формулировались как «обращение краеведения лицом к социалистическому строительству, перестройка рядов краеведения для активного участия в социалистическом строительстве, замена старых задач академического краеведения новыми, отвечающими эпохе диктатуры пролетариата».

На

Совсем одиозным выглядит письмо ЦБК «О содействии экспорту», направленное летом 1930 года всем краеведческим организациям и учреждениям, в котором говорилось, что «одной из форм активного участия краеведческих организаций в социалистическом строительстве» являлось «содействие экспорту научного материала», то есть краеведам предлагалось активно содействовать вывозу за границу «археологических, ботанических, зоологических, минералогических, этнографических и иных коллекций» (цит. по: Соболев

В этот период (не ранее 1930 и не позднее 1932 года) Центральное бюро краеведения было переведено в Москву. Оно расположилось по адресу: Софийская набережная, 38. Здания сейчас не существует — оно было снесено при строительстве Большого Москворецкого моста в 1938 году. Это был особняк, построенный в стиле ампир, который в 1821–1838 годах принадлежал дворянской семье Кожевниковых, а в 1880–1918 годах — купцам Ланиным.

Переезд Центрального бюро краеведения в Москву сопровождался дальнейшей бюрократизацией краеведческого движения и заменой имевшего богатую историю

Одновременно с процессом превращения краеведения в бюрократизированную форму воспроизводства идеологии на местах шел поиск «врагов» в среде интеллигенции. Как пишет

В 1930 году отделения Центрального бюро краеведения были признаны Ленинградским ОГПУ, разрабатывавшим сфабрикованное «дело Академии наук», «филиалами монархической организации» (а поездки краеведов по стране представали как связующая цепь между ячейками контрреволюционного заговора). Начались массовые аресты краеведов по всей стране. (Например, о процессе по «делу краеведов» в ноябре 1930 — марте 1931 года в Воронеже см.: Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов (по следам архива КГБ) // «Русская провинция». Заметки краеведов. Воронеж, 1992).

Дня через три меня вызвали на допрос. В комнате следователя сидел тот же Стромин. Его круглая плоская физиономия вежливо улыбалась. Он начал: «Прежде всего я должен выразить свое глубокое сочувствие постигшему вас горю. Надеюсь, что вы не вините нас в смерти жены». Он помолчал. «Поверьте, я вызвал вас из Соловков не для того, чтобы усугубить ваше тяжелое положение, а для того, чтобы облегчить. А это будет зависеть всецело от вас». — «Что же вы хотите от меня?» — «Вы должны помочь нам разобраться в деятельности ЦБК (Центральное бюро краеведения). Нами раскрыта подпольная контрреволюционная организация. ЦБК сделалось одним из орудий ее деятельности. Я окажу вам полное доверие и ознакомлю с интересными для вас документами». Он достал объемистую рукопись. «Вот показания академика Тарле». Едва владея собой, я начал перелистывать эти «показания». Они походили на научную работу о деятельности различных журналов, организаций, издательств. В частности, мне запомнилась характеристика журнала «Экономист» как весьма вредного для линии ВКП(б). Меня поразил стиль этих показаний — спокойный, объективный. Затем Стромин достал показания

Н. В. Измайлова и сказал: «Очень интересный человек. Посмотрите, каких показаний мы ждем от вас». Мне было трудно собрать свои мысли. Я был так потрясен. Читать? К чему? Стромин продолжал: «Раскрытая нами организация ставила себе целью свержение советской власти и образования временного правительства во главе сС. Ф. Платоновым (премьер-министр ).Е. В. Тарле должен был получить портфель министра иностранных дел.В. Н. Бенешевич — министра исповеданий. (Я вспомнил рассказВ. Н. Бенешевича в камере библиотекарей о том, как ему было предъявлено обвинение в сношениях с Ватиканом на основании перехваченного письма к одному итальянскому ученому, которому он писал, вспоминая belle cosa (прекрасные вещи, которые он видел в Риме). «Cosa» было заменено на «Casa» и Belle Casa был истолкован как Ватикан. Отсюда вывод — Бенешевич — агент Ватикана. Вслед за этим Стромин сообщил мне, что подпольную организациюПлатонова-Тарле субсидировал Папа Римский. Деньги, которые друзья переводили мне в Соловки и передавали моей семье, — из того же источника. Я улыбнулся. Стромин нахмурился и строго сказал: «Теперь решается ваша судьба. Подумайте хорошенько. Будущее ваше и вашей семьи в ваших руках. Допрос окончен». Я почувствовал, чтокакой-то вихрь закрутил меня. Передо мной встал вопрос, какую роль в этом деле следствие отвело мне. <…>

Н. П. Анциферов после выхода из последнего заключения. Январь 1940 г. Фото: Wikipedia

Наконец Стромин решил, что дал мне достаточно времени для обдумывания своего положения, и вызвал меня для продолжения допроса. Он попросил меня рассказать о заседаниях президиума ЦБК. Едва я начал, как он прервал меня: «Неужели вы думаете, что нас могут интересовать эти ваши легальные заседания в Мраморном дворце? Вы должны рассказать мне о тайных совещаниях на частных квартирах». — «О таких собраниях я ничего не знаю». — «Так ли? А вот, припомните», — и он показал мне протокол, составленный по всем правилам секретарского искусства. Дата. Имена присутствующих. Речи выступавших. Среди имен были

С. Ф. Ольденбург ,А. Е. Ферсман ,Н. Я. Марр ,И. М. Гревс ,Семенов-Тян-Шанский , Анциферов. Ольденбург сообщал о восстаниях на Дону, в Новгородской области игде-то еще. И ставил вопрос, что делать краеведческим организациям в случае свержения на местах советской власти. Затем Стромин прочел мою речь. В «протоколе» было записано, что я предложил, чтобы во избежание анархии краеведческие организации брали власть в свои руки. «Что же, вспомнили?» — спросил Стромин. Я возмутился: «Не мог же я предлагать такую нелепость. Краеведы обычно люди пожилые, совершенно непрактичные, разве они способны справиться с анархией?!« — «Значит, этот протокол вас не убеждает?» — «Вам лучше известно происхождение подобного протокола!» Стромин мрачно молчал. Потом изрек: «Я вынужден применить к вам другие меры. Вам придется изменить тактику». <…>

И снова допрос. На лице следователя еще сохраняется «доброжелательная улыбка». «Ну вот, перед вами путь к возвращению к утраченной жизни», — казалось, говорила эта улыбка. «Вот вам бумага. Дайте характеристику деятельности ЦБК (работа с приезжающими в центр краеведения, работа на периферии- очевидно, мои поездки на места). Дайте оценку журналов ЦБК «Вопросы краеведения» и «Известия ЦБК». — «Хорошо, я напишу». Вспомнились показания Тарле, очевидно, данные мне для примера. «Но я буду писать правду». — «Поверьте, следствию нужна только правда», — отозвался Стромин.

С сознанием того, что я приступаю к бессмысленной работе, я сел в своей камере за столик. Писал добросовестно, словно годовой отчет, писал долго. Все же, думалось,что-нибудь да дойдет до сознания Стромина. Мы ведь так верили в нужность своего дела, в его патриотический смысл, так любили наше дело! Мы боролись с московским ЦБК, которое хотело свести краеведение с его широкими задачами лишь к «производственному краеведению», исключающему из своей программы изучение прошлого края. Мы, ленинградцы, выдвигали тезис; край нужно изучать не краешком, а целокупно, только тогда краеведение сможет превратиться в краеведение…Анциферов Н. П. Из дум о былом: Воспоминания. М.: Феникс: Культур. инициатива, 1992

Сотрудник ВЧК-ОГПУ-НКВД А. Р. Стромин, который допрашивал

Сотрудничавшие с местными отделениями ЦБК краеведы были арестованы по всей стране. Сохранился дневник, который вел в тюрьме директор Костромского музея Василий Иванович Смирнов.

22 июля 1931 года

Прочел брошюру «Против вредительства в краеведческой литературе», состряпанную Ивановским Обществоммарксистов-историков . В брошюре старательно, но неубедительно изображают меня вредителем на культурном фронте, смешали с грязьюбрата-краеведа , лягнулиА. А. Золотарева и т. д. Брошенные обвинения представляют домыслы, чтение в сердцах, вырваны отдельные фразы.

Эти новоявленныекраеведы-историки сами до сих пор в науке ничего не сделавшие (Гальперин, Рубинштейн,какой-то Ляпуха), лаются, исходя злостью и слюной. В то время как нам зажат рот.

И какая неувязка в одном и том же участке времени в определении роли краеведов.Какой-то Паустовский пишет в апрельской книжке «Наших достижений» про Мещорский край: «Только в последнее время народились энтузиасты Мещоры — краеведы из Рязанского музея. Существование такихэнтузиастов-чудаков — величайшее благо» («Наши достижения». 1931, № 4). Может быть, эти чудаки еще целы, но другие чудаки все пососланы.

К этому предмету на досуге я возвращуськак-нибудь .Проект «Прожито»

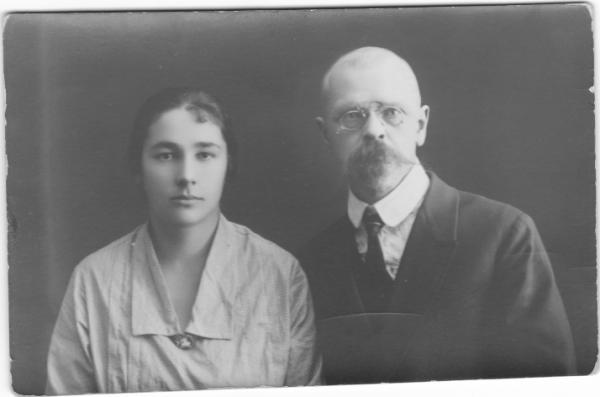

Дочь Василия Ивановича, Татьяна Васильевна Смирнова, также стала краеведом. Она вспоминает:

Его [отца] обвинили в децентрализации и аполитизации науки. Он подписал предложенную формулировку о том, что его деятельность субъективно не была вредной, но объективно вредила социалистическому строительству. […]

Да, так на это тогда смотрели власти. Между прочим, в костромской газете того времени была напечатана статья «Тюнтики и шентиберики». Это о работе моей будущей мамы [Л. С. Китицыной ]. Она, как сотрудница Этнологической станции Костромского научного общества, занималась изучением народного питания. Успела опубликовать первую часть — «Хлеб». В ней говорилось, в частности, и об этих видах обрядового печения. Так вот автор статьи, разоблачавший ее деятельность, писал, что «сейчас, когда каждый сознательный гражданин должен заниматься сбором муравьиных яиц на экспорт,Л. С. Китицына и т. д. ». […] Это корм для птиц. Для птиц, которых держат в неволе, в клетках. Нужна была валюта для индустриализации страны. Считалось, что занятия наукой объективно вредят, отвлекают от действительно необходимого занятия.Судьбы репрессированных краеведов. Интервью с Т. Смирновой // Уроки истории

Василий Иванович Смирнов и Лидия Сергеевна Китицына. Фото: Уроки истории, общество «Мемориал»

Сотрудники биосада на Соловках. Конец 20-х гг.

На одном из заседаний ЦБК в апреле 1926 года обсуждался доклад

В 1934–37 годах в Соловецком лагере в заключении содержался

Передовая статья первого номера «Советского краеведения» за 1932 год призывала «к борьбе с правыми и левыми оппортунистами, примиренчеством и гнилым либерализмом на краеведном фронте» (такие «фронты» открывались в каждой из областей науки). В краеведческих изданиях активно стали использоваться такие выражения, как «краеведческий штаб», «классовая борьба в краеведении», «классовая выдержанность краеведческих работ», «преодоление внутреннего саботажа и очищения президиума и аппарата ЦБК от контрреволюционных элементов», «оппортунистические установки краеведческих организаций»

Процесс борьбы с «контрреволюционными элементами» в краеведении начался еще раньше: так, решением 2-го съезда краеведов Ленинградской области в декабре 1929 года было ликвидировано Общество изучения местного края. В начале 1930 года в Ленинграде была закрыта секция охраны природы, памятников искусства, быта и старины. В 1931–1932 годах закрылись пригородные экскурсионные станции в Парголове, Стрельне, Озерках, Лахте, был ликвидирован Музей природы Северного побережья Невской губы в Лахте, большая часть его научных коллекций была уничтожена.

Кадровые чистки привели к исчезновению многих краеведческих организаций, а научный уровень тех, которые уцелели, сильно понизился. Даже сами руководители ЦБК, еще недавно решительно порывавшие со старым академическим краеведением, почувствовали, что область знания и организация находятся в глубоком кризисе. В изданиях ЦБК стали появляться отдельные робкие призывы к восстановлению связей с Академией наук и повышению научного уровня краеведных исследований. Однако, как пишет

Так, в десятом номере «Советского краеведения» за 1936 год была напечатана передовая статья «Выше классовую бдительность!», в которой говорилось, что нужно

…проверить людей, поставить перед ними актуальные для социалистического строительства на данном этапе задачи, усилить классовую бдительность, очистить краеведческие организации от врагов партии и правительства, от чуждых для социализма людей — вот задачи, стоящие сейчас перед краеведческими организациями.

C 1935 года в краеведческих публикациях также начинает активно эксплуатироваться тема патриотизма и любви к родине. Этот мотив был новым в советской риторике: поворот от интернациональнизма и мечты о мировой революции к национальной и «патриотической» идее произошел во второй половине

Несмотря на то, что краеведение в своем и так урезанном и бюрократизированном варианте охотно подстраивалось под государственные запросы, ЦБК вскоре было признано ненужным. 10 июня 1937 года Совнарком РСФСР выпустил постановление «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах». Согласно этому постановлению, существование ЦБК и местных органов краеведения признавалось нецелесообразным. Все краеведческие организации должны были быть ликвидированы в течение двух месяцев. Краеведческая работа допускалась лишь на уровне музеев, учебных заведений, культпросветучилищ.

Сведения о репрессированных в годы Большого террора сотрудниках Центрального бюро краеведения имеются в базе Общества «Мемориал».

Дербер Петр Яковлевич, род. 1883, г. Одесса, еврей,

б/п , научный сотрудник Центрального бюро краеведения. Адрес: Спасопесковский пер., д.3/1, кв. 22. Осужден Военной коллегией Верховного суда СССР 19 марта 1938 по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и приговорен к расстрелу. Расстрелян19.03.1938 . Место захоронения: Коммунарка.