Адрес: г. Москва, Ивановский пер., д. 2 (Малый Ивановский пер., д. 2)

Ивановский концентрационный лагерь принудительных работ открыт в июле-августе 1919 года. До 1 декабря 1922 Ивановский концентрационный лагерь особого назначения, затем Ивановский переходный исправительно-трудовой дом / Ивановский исправдом. С 18 декабря 1924 1-я Московская фабрично-трудовая колония с переходным исправительно-трудовым отделением / 1-я МФТК. C 16 октября 1925 Московский Исправительно-трудовой дом с переходным исправительно-трудовым отделением / МИТД. С 13 октября 1926 Экспериментально-пенитенциарное отделение государственного института изучения преступности и преступника / ЭКСПОГИПП / ЭКСПОГИ. Не позднее октября 1929 2-я Московская фабрично-трудовая колония. С февраля 1930 1-й Корпус 1-го отделения 6-й фабрично-трудовой колонии «Комбинат». С 30 марта 1930 Ивановское отделение 6-й фабрично трудовой (кожевенной) колонии. Закрыто место заключения в январе-феврале 1931 года. Часть монастырских зданий и сейчас занимает вуз МВД.

Ивановский монастырь 1978-79. Фото: pastvu.com

Заточение и истязание

Дооктябрьская история монастыря кратко описана в 1924 году: «Вверенный мне Исправдом расположен в зданиях бывшего Ивановского женского монастыря. Год основания этого монастыря точно не определен. По некоторым описаниям приписывают основание великому князю Иоанну III, другие — великой княгине Елене Глинской — матери Грозного и третьи самому Грозному. Монастырь этот несколько раз опустошался пожарами. Надо полагать, что до 1701 года монастырь этот был деревянный, т. к. указом Петра I в 1701 году, повелено было строить в монастыре каменные кельи.

О прежнем быте этой обители есть упоминания, что здесь хоронились не только усопшие, но и в безмолвных стенах его были заключенные и опальные.

Сюда присылались под видом сумасшедших и секретных женщины из сыскного приказа, из тайной розыскных дел канцелярии, раскольницы и замешанные в политических и уголовных делах; в числе их бывали и вытерпевшие жестокие истязания в застенках и как говорится «очистившиеся кровью». Их содержали под особым надзором, в особых кельях, подвалах и застенках.

В царствование Екатерины II была привезена для жительства одна женщина не старых лет, по видимому знатного происхождения. Неизвестно, какое ея было в свете значение, какое имя и фамилия. В одно время с этой личностью содержалась и другая личность Дарья Николаевна Салтыкова, известная под именем Салтычихи, жестокое и бесчеловечное обхождение которой с ея крепостными рабами превосходило всякое воображение.

В 1812 году монастырь опять потерпел от нашествия французов и в 1859–1878 году был волне восстановлен.

С революцией в 1919 году монастырь был отведен под Ивановский концентрационный лагерь особого назначения. В 1922 году он перешел в ведение ГЛАВУМЗАКа, а в 1923 переименован в Ивановский переходный исправтруддом и в конце этого же года переименован в Московскую фабрично трудовую колонию с переходным исправительно-трудовым отделением, а в 1924 г. в Московский исправтруддом с переходным исправительно-трудовым отделением. Начальник исправтруддома Улановский» (Ф. Р4042. Оп. 10. Д. 17 Л. 56). Немонастырская история монастыря началась не в 1919 году, а на год раньше.

Очищение

ВЧК предполагала занять Ивановский монастырь в конце августа 1918 года, когда, подавив несколько мятежей, революционная власть готовилась к подавлению новых. За хозяев монастыря ходатайствовал Николай Дмитриевич Кузнецов — юрист, представлявший и защищавший клириков и верующих. Обращаясь в Совет народных комиссаров, он просил отменить распоряжение числящейся «при Совнаркоме» Чрезвычайной Комиссии. Бывший присяжный поверенный апеллирует к праву, ссылается на декрет о свободе совести, указывает на самоуправство ЧК, не имеющей права закрывать монастырь, напоминает о нуждах прихожан и положении двухсот семидесяти человек, которые живут в монастыре и которым больше жить негде. Заявление в Совнарком Кузнецов иллюстрирует сценой:

«22 Августа днем в Ивановский женский монастырь в Москве на Солянке по Ивановскому переулку явились два человека, которые осмотрели некоторые помещения, ничего не объясняя, и, выпив по стакану чая, они ушли, а после ухода на столе нашли сложенную бумагу, в копии при сем прилагаемую.

Она оказалась ордером Чрезвычайной Комиссии при Совете Народных Комиссаров по борьбе с Контрреволюцией №5525 от 22 Августа 1918 года на имя Товарища Моздревича об очищении монастыря в течение 3 дней. На оборотной стороне ордера сделана карандашом надпись: «Начальнице Ивановского монастыря на память об ужасных большевиках. 22. VIII». Подпись автора ея неразборчива». На копии ордера под инскриптом Кузнецов воспроизвел ясно читаемое начало подписи: «В. Кан». (Ф. Р130. Оп. 2. Д. 159. Лл. 3, 7).

Хотя ВЧК открывала в московских монастырях лагеря, ордер Моздревича, возможно, этого не предполагал и не был связан с мерами революционного устрашения: массовыми арестами, расстрелами и взятием заложников. Его выписал «отдел стр.<атегического> упл.<отнения> ВЧК», который, в частности, «уплотнял» жильцов верхних этажей для устройства в их квартирах оборонительных пикетов. Для организации обороны мог выглядеть подходящим высоко расположенный и окруженный стеной Ивановский монастырь.

Монастырь по этому ордеру «очищен» не был. Судя по вышедшему из сна городничего описанию реквизиции — явились, посмотрели, выпили чаю и ушли — и отсутствию последствий, оставленный «на память» ордер — «годен на трое суток» — мог устареть в связи с переменой административных планов. В документах лагеря сведения об этом эпизоде не разысканы.

Весной 1919 года, когда были открыты фронты гражданской войны, в Москву начали отправлять заложников из других городов. Подробнее о тех, кого брали в заложники, — ниже. В самой Москве также становилось все больше арестованных ВЧК. Для них в это время были организованы Покровский и Новопесковский лагеря, а также начали отправлять больше заключенных в Новоспасский монастырь, лагерь в котором занимал все больше помещений. С июня лагерем стал Андроньевский монастырь и тогда же заключенных уже отправляют в лагерь у станции Кожухово, который был открыт еще для пленных Мировой войны. В это же время лагерь опять начали организовывать в Ивановском монастыре.

Третьего апреля президиум МСРКиКД утвердил «постановление жилищно-земельного отдела о предоставлении Ивановского монастыря на Варварке (так) для организации концентрационного лагеря с тем, чтобы монахини были переведены в другие женские монастыри, не разрушая организации портновской артели. <...> Помещение Ивановского монастыря передать в распоряжение концентрационного лагеря» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 12). На следующий день, четвертого апреля, был выписан еще один ордер «Предоставить для нужд ВЧК помещение Ивановского женского монастыря по м. Ивановскому пер.». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 7).

В отличие от лагерей на Покровском бульваре, в Новопесковском переулке и Новоспасском монастыре лагерь в Ивановском монастыре открыт был только через несколько месяцев. Монастырь защищало то, что обшивавшие армию — к этому времени Красную — монахини стали портновской артелью, которая упомянута в постановлении президиума Совдепа. Выселить артель идеологически и административно было сложнее, чем «очистить» монастырь от праздных монахинь. Еще в 1918 году приходская община, ища у Кузнецова защиты, писала с небольшим церковным акцентом, что выселяют «труждающихся бедного крестьянского сословия» (Ф. Р130. Оп. 2. Д. 159. Л. 4). В 1919 году за монастырь заступился Совет депутатов Городского района Москвы. Его юридический отдел вразумлял Особый отдел ВЧК: «Выселение в настоящее время монахинь <...> не целесообразно и не в интересах Советской республики. <...> 1) Около 300 монахинь этого монастыря заняты шитьем белья для Красной армии, с выселением их последняя потеряет вполне оборудованную мастерскую и триста человек работниц, что безусловно существенно отразится на заготовке белья для армии; 2) <...> Часть монахинь обслуживает Советское учреждение – «Дом матери и ребенка» на Солянке; 3) Настроение так называемых верующих в данное время очень нервное вообще в связи с проведением в жизнь декрета «об отделении церкви от государства» и в частности со вскрытием мощей Сергия и выселение из трудового монастыря монахинь еще больше будет волновать общество, а духовенство использует этот факт против Советской Власти. <...> Юридический Отдел Совдепа Городского района полагал бы выселение монахинь Ивановского женского монастыря отменить; в случае же крайней необходимости, можно занять помещения Сретенского или Златоустинского монастырей, где монахи разъехались и теперь в одном живет лишь 4 человека, а в другом 7-8 человек совершенно ничего не делающих и выселение которых не вызовет ропота верующих и не нарушит интересы государства. Заведующий отделом Ефремов. <на визе — апрель 1919 года>» (История монастыря в советский период / ioannpredtecha.ru/2014/11/06/istoriya-monastyrya-v-sovetskij-period).

В апреле большую часть монастыря от труждающихся очистили, а «23 апреля 1919 года был заключен договор с общиной верующих, состоявшей из сестер и прихожан монастыря (всего 560 человек), о передаче им «в бессрочное пользование» двух храмов: соборного храма Св. Иоанна Предтечи и больничной Елисаветинской церкви» (История монастыря в советский период).

Слева кельи с Елисаветинской церковью, 2009 год Фото: Чеботарь А. М. / temples.ru

Получив решение Совдепа и ордер, ВЧК лагерь в монастыре не открыла. Через полтора месяца, 16 июня 1919 года, Отдел принудительных работ НКВД, которому в это время подчинялись лагеря, пишет в ВЧК: «Ввиду крайне спешной необходимости в изолированных помещениях для срочного размещения имеющих прибыть в Москву больших партий \эшелонов\ пленных особого назначения\ заложников буржуазии\ в составе до 50 000 человек из рижского района и в отсутствии возможности подыскать в течении ближайших дней соответствующего помещения, отдел находит, что для названной цели наиболее подходящим помещением является Ивановский женский монастырь, не только в силу своей вместимости, но еще и потому, что охрана особо серьезного элемента не потребует большой затраты сил, ибо монастырь,

окруженный массивной каменной стеной, представляет собой вполне надежное убежище.

Кроме того, внутреннее расположение зданий монастыря позволяет организовать одновременно с лагерем центральную больницу с целым рядом отделений по роду болезни и закрытыя мастерские, что крайне трудно совместить при других условиях и за полным отсутствием подходящих зданий. <…> прошу о предоставлении отделу Ивановского монастыря. Завотделом Попов» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 6).

7 июля Совдеп снова издает постановление «о занятии Ивановского монастыря под концентрационный лагерь». Отдел принудительных работ просит «ордер на право реквизиции всего инвентаря и обстановки находящейся в этом монастыре», а 9 июля требует «в пятидневный срок те к 14-му июля освободить все квартиры и комнаты в здании Ивановского монастыря от проживающих там монахинь. <...> Неспособные к труду будут обеспечены за государственный счет». 11 июля комендант соседнего лагеря на Покровском бульваре и уполномоченный по организации Ивановского лагеря Борис Григорьевич Семенов, предлагая «сокращение штатного числа сотрудников», уже просил «разрешить слияние новообразуемого Ивановского лагеря с Покровским». После чего Семенов, «чувствуя в себе достаточный опыт и способность к работе в лагерях, смог бы взять на себя соединение обоих названных лагерей и руководство из деятельностью в дальнейшем». Через неделю рачительный организатор «отправляется в командировку по делам чрезвычайной важности в г. Тамбов». (Ф. Р393. Оп. 89. Д, 38б. Л. 10, 13). Лагеря не объединили, и 15 августа комендантом Ивановского лагеря назначили Карла Каземировича Квятковского, побывавшего уже комендантом Андроньевского лагеря. Семенова и еще 7 покровских администраторов в ночь на 24 октября расстреляли «за взяточничество, вымогательство, незаконное освобождение заключенных, пьянство и разврат» (Расстрел шайки Преступников / Известия 28.10. 1919).

Монахини, не рассчитывая сохранить весь монастырь, просят разрешить им остаться в кельях рядом с Елизаветинской церковью. В день, назначенный для освобождения монастыря, заступники привели комиссию: Отдел Принудительных работ представлял М. Л. Дрейзин, а Московский совдеп — Ф. И. Марков, заведовавший в нем отделом. Комиссия согласилась, «что заявление председателя приходской общины Широкова об оставлении для 200 человек монахинь одного небольшого корпуса занимаемого игуменьей и домовой церквой заслуживает удовлетворения, так как может быть совершенно изолирован от лагеря и тем самым не будет нарушена работа монахинь на Красную армию. Помещение оставлено до 200 человек не приносило существенной пользы лагерю. Кухня, баня, прачешная будут в распоряжении лагеря». Мнение своего представителя в Отделе принудительных работ не разделяли, поскольку отдел настаивал на выселении, срок которого был передвинут на «к 5 августа» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Лл. 1-3, 9). Одновременно с выселением монахинь лагерь устраивался в остальной части монастыря. Формально лагерь был открыт, по справкам 1919, 1920 и 1921 годов, 13 или 15 августа 1919 года. В описании 1922 года «лагерь был организован в данном помещении с сентября 1919». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 247; Д. 69б Л. 42; Д. 201. Л. 23). Последняя дата — из тех сведений, что «получены от администрации лагеря». Вероятно, во второй половине августа и начале сентября в лагерь прибыли крупные партии «заложников буржуазии».

В июле, еще до бюрократического открытия, в нем уже скорее всего жили заключенные, возможно, числившиеся в Покровском лагере, комендант которого Семенов сообщал 11 июля о решении «перевести заключенных из Покровского лагеря в Ивановский <…> для необходимого ремонта» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 38б. Л. 10).

3 июля 1919 года в Ивановский лагерь отправили «бывшего губернатора» Горчакова.

Телефон Ивановского лагеря уже указан в приказе от 8 июля. 14 июля комендант требовал отпустить аванс для покупки лошадей и повозок, а к 13 августа Ивановский лагерь задолжал Андроньевскому за взятый у того инструмент (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 21. Л. 8; Д. 30. Л. 51; Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 118. Л. 1). Артель монахинь в монастыре осталась, но через месяц началось выселение монастырского причта. Комендант лагеря 16 сентября просит «распоряжения об очищении дома прилегающего к Ивановскому лагерю — быв. Женский монастырь, так как таковой необходим для караульной команды Ивановского лагеря». Священников выселили, но как скоро — неизвестно.

Защитника монастыря Николая Дмитриевича Кузнецова тогда же, в августе 1919 года, арестовали, в ноябре 1920-го приговорили к казни, замененной в январе 1921 года заключением в концлагерь. До мая Кузнецов находился в тюрьме, и в декабре 1921 года его освободили. Сведениями о месте заключения не располагаем. После освобождения продолжал защищать клириков и мирян. Предположительно, умер в ссылке в начале 1930-х годов («Заклейменные властью...»).

В самом раннем, из тех, какими мы располагаем, описании, сделанном 22–23 сентября 1919 года, лагерь состоит из комнат: «В Отдел принудительных работ при НКВД ревизора отдела Угарова доклад <…> помещение совершенно соответствует своему назначению. Удобно как со стороны вместительности так и со стороны охраняемости и санитарной. Всего в лагере более 130 комнат занятых следующим образом. Канцелярия 3 комнаты, жилье сотрудников 4 комнаты, околодок 8 комнат, для заключенных 111 комнат. Из них 4 могут вместить от 30 до 50 человек и 97 комната от 2 до 6, в среднем 4 человека, 5 комнат заняты мастерскими. Одна отведена театральной зале (вмещает от 300 до 400 человек) имеются еще 4 длинных со стеклянными стенами коридора, из них один занят столярно-плотницкой мастерской, есть баня, прачешная, сарай и подвал. Женская часть от мужской отделена (отдельный корпус), караульное помещение совершенно изолировано от двора лагеря. Все здание обведено высокой каменной стеной, корпуса отстоят от стены не менее как на 5 шагов, окна решеток не имеют». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б Л. 247). Крытые галереи, в одной из которых находилась мастерская, соединяли монастырский собор с келейными корпусами. Реконструировать расположение комнат позволяют описание монастыря и более поздние описания лагеря.

В наиболее подробном описании, составленном 30 июня 1922 года,

«лагерь занимает 3/4 всего владения монастыря. <…> за исключением собора и прилегающего к нему двухэтажного каменного корпуса занятого монахинями и имеющего самостоятельный выход в б. Ивановский переулок. <…> с остальной частью монастыря, т.е с лагерем сообщается <….> постоянно находящейся на запоре калиткой, ключ от которой хранится у коменданта лагеря» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42. Далее не отмеченные особо сведения о лагерных помещениях выбраны из этого документа).

Монастырские названия в описании лагеря не использовались, но его устройство проясняется в сопоставлении с опубликованным описанием монастыря 1914 года (Давиденко Д. Г., Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь. История Московского Ивановского девичьего монастыря в документах XIX – начала XX века. М., 2018. С. 605–608).

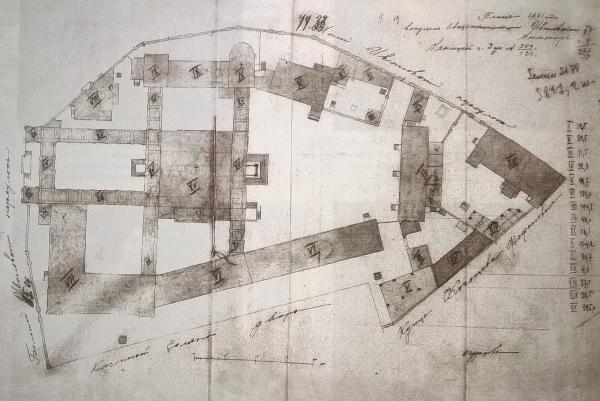

План Монастыря. Источник: Давиденко Д. Г., Иоанно-Предтеченский ставропигиальный женский монастырь...

За монахинями остались не покои игуменьи, о которых они просили, а монастырская больница. Она так же примыкала к Елизаветинской церкви, но с северной стороны. Именно эта церковь названа в лагерном описании домовой. Кроме нее и главного собора церквей в монастыре нет. В монастыре жили около трехсот монахинь и послушниц. К концу 1920 года их, по воспоминаниям Иоанникия Алексеевича Малиновского, осталось сорок (Малиновский И. А. Дневник. Архив общества «Мемориал» Ф. 2. Оп. 8. Д. 97 — далее все сведения из этого источника особыми ссылками не снабжаются). Жили они в 10 комнатах в здании, где раньше на первом этаже располагались службы при больнице: 6 комнат с 13 окнами — количество окон очевидно соотносится с размером помещения, а на втором этаже больница: 3 комнаты в 14 окон, и в пристройке, где помимо церкви преподобной Елизаветы находилась большая — с четырьмя окнами — келья. (9 на плане). В этом же месте в ограде монастыря, на углу Большого (сейчас ул. Забелина) и Малого Ивановских переулков находилось двухэтажное здание монастырской просфорни с часовней Иоанна Крестителя. (пункт 8 на плане). Эти здания не перечислены среди помещений лагеря и не отделены оградой от здания больницы. В просфорне могла находится швейная мастерская, в которой работали монахини.

В трех четвертях монастыря лагерь занимал «4 больших каменных корпуса и целый ряд одноэтажных каменных и деревянных строений и служб. <...> 1-й одноэтажный корпус — управление комендатуры, канцелярия, квартиры коменданта и его помощника по адм части». Вероятно, комендант с помощником и канцелярией занял «покои игуменьи», состоявшие из 9 комнат с 21 окном. Они примыкали к Елизаветинской церкви с южной стороны, и о них просили члены приходской общины. В этом же здании находились «в полуподвальном этаже кельи монахинь при игуменьи» <3 комнаты, 4 окна>. Это единственное одноэтажное здание в лагерной части монастыря. Правда, описание лагеря не вполне точно, поскольку покои были деревянные, но облицованы кирпичом. Рядом находились «кухни при покоях игумени <3 комнаты, 4 окна>, кладовая, сарай для дров», которые «должны были остаться» и остались в «распоряжении лагеря». Сейчас бывшие покои и кухня составляют строение 4 дома 2/4 по Малому Ивановскому переулку (пункты 10 и 11).

По описанию 1922 года, «2-й двухэтажный каменный корпус занимает женское отделение лагеря, в первом этаже заключенные женщины, а во втором квартиры надзирателей и вольнонаемных сотрудников». Женский корпус упоминается в заявлениях заключенных уже в начале ноября 1919 года. Им стали квартиры монастырского причта, которые в описании 1914 года выглядят так: «1 й этаж: квартира священника Никольского <5 комнат, 7 окон>, квартира диакона Cоколова <3 комнаты, 6 окон>, квартира псаломщика <2 комнаты, 4 окна>. 2-й этаж: квартира диакона Скворцова <5 комнат, 8 окон>, квартира священника Лебедева <6 комнат, 9 окон>» В монастыре несколько двухэтажных строений, но только это находится не «в ограде», то есть выходит окнами в переулок. В описании лагеря 1921 года отмечено, что «только один женский корпус выходит на улицу, <...> но окна с железными решетками» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 193). Сейчас это дом 4 строение 1 по Малому Ивановскому переулку (пункт 13).

Самое крупное лагерное здание — «3-й большой трехэтажный корпус с 2-х этажной пристройкой к нему занят мужским отделением, в первом этаже главного корпуса помещается типография, а во 2-м и 3-м камеры заключенных, первый этаж пристройки занят большей частью бывшим околодком, частью складами типографских машин и бумаг, а второй этаж частью переплетной мастерской, частью камерами карантинного отделения лагеря», восемью, как отмечено выше.

В 1923–1924 годах он называется «3-х этажный каменный корпус №1 заключенных». Это монашеские кельи вдоль западной ограды монастыря, а пристройка — здание на северо-западном углу монастыря — трапезная. В 1914 году это «<3-х этажный корпус> подвал: склад принадлежностей <5 отделений, 13 окон>, 1 этаж: кельи <23 комнаты, 44 окна>, 2 этаж то же <23 комнаты, 44 окна>, 3 этаж то же <23 комнаты, 42 окна>. <пристройка> подвал: ледники <3 окна>, мучной склад <одно отделение, 1 окно>, склад картошки <одно отделение, одно окно>. 1 этаж: трапезная <1 комната, 6 окон>, кухня при трапезной <4 комнаты, 7 окон>, хлебная одна <2 окна>, кельи трапезных сестер <5 комнат, 5 окон>, портновская мастерская <2 комнаты, 6 окон>. 2-й этаж: рукодельная <2 комнаты, 10 окон>, кельи рукодельных сестер <12 комнат, 12 окон>, портновская мастерская <1 комната, 6 окон>. В этом же здании, вероятно, находилась и монастырская гостиница. В 1921 году ревизор Красного Креста поясняет, что «под камеры обращены комнаты прежней монастырской гостиницы и кельи»(Ф. Р8419. Оп. 1. Д. 95. Л. 1)

Упомянутая небольшая лагерная лечебница — «околодок» — в конце 1919 начале 1920 года располагалась в восьми комнатах, затем в девяти. Больные заключенные занимали кельи трапезных сестер, портновскую мастерскую и хлебную комнату. До мая 1922 года больница «помещалась в 1 этаже главного мужского корпуса. <...> занимала вполне изолированное помещение с отдельным входом <...> 9 комнат среднего размера». В одной была ожидальная, в другой — большая амбулатория с зубоврачебным кабинетом и перевязочная. В третьей — аптека. «4 и 5 — изолятор на 6 коек, с двумя отделениями мужским и женским на 3 койки, 6 — женская палата на 8 коек, 7 и 8 мужские палаты на 11 коек». В последней была «дежурная комната среднего медицинского персонала и канцелярия больницы». Так же в больнице были две кладовых, ванная, сарай для дров, погреб.

Вероятно, самая большая — 6 окон — трапезная комната и служила театральной залой. Зимой– летом 1921–1922 годов спектаклей было так мало (подробнее об этом ниже), что театральное назначение трапезной в описании лета 1922 года не отмечено. Другой комнаты, которая могла быть «отведена театральной зале», в описании монастыря нет. В течение дня трапезная могла быть переплетной мастерской, а вечерами — театром.

Сейчас оба здания, кельи и трапезная, надстроены и составляют два сомкнутых пятиэтажных строения. Южное — надстроенное над кельями — непропорционально узко. Это строения 1 и 2 дома 2/4 по Малому Ивановскому переулку (пункты 6 и 7). В четвертом лагерном корпусе к 1922 году заключенных не было: «2-х этажный корпус с подвалом (административно-хозяйственный) занят в подвальном этаже баней. 1-й этаж прачешной, являющейся одновременно и кубовой, комнатами для семейных надзирателей, 2-й этаж наружной охраной лагеря — милиция и внутренней — надзиратели». В описании 1924 года в этом здании на один этаж больше: «3-х этажный каменный корпус №2 надзора, банное отделение — полуподвальное помещение». О том, что это то же самое здание, говорит то, что в нем есть баня и живет охрана. Вероятнее, что в этом описании этажом названа нижняя часть здания, которая в 1922 году считалась подвалом. Здание стоит на склоне и его южный фасад выше северного. С юга оно отделяет большой монастырский двор от двора и домов причта. В 1914 году в нем были: «подвал склад хоз принадлежностей <4 отделения, 4 окна>, 1 этаж: кельи <4 комнаты, 8 окон>, прачешная одна <окон 6>, дворницкая <2 комнаты, 2 окна>; 2 этаж: живописные мастерские <5 комнат, 23 окна>.

До мая 1922 года в этом здании также находились заключенные: «до ликвидации лагерной больницы 1. 5. сг <сего года> при лагере имелось специальное карантинное отделение, находившееся в первом этаже хозяйственно-административного корпуса <…> четыре комнаты 20 человек <...> баня, карантин, ГЕЛИОС <установка для дезинфекции горячим воздухом – ЕН> В настоящее время занято квартирами семейных надзирателей». Надзиратели заняли только кельи, поскольку продолжала действовать «баня в нижнем этаже хозяйственно административного здания. Единовременная вместимость 25–30 человек»,

Ивановский концлагерь. Фото: архив общества «Мемориал»

Комнаты карантина различались размером. Малиновский записал, что в карантине его «поместили в маленькой комнатке вместе с прибывшими накануне Никитиным и студентом Паниным. Через два дня освободилась соседняя камера на 6 чел». В этой келье-комнате-камере шесть человек и жили: «моими товарищами по карантинной камере были Никитин, Голосов, Емельянов, Панин и белорус, кажется, Кошневач». Вероятно, Малиновский жил на первом этаже: сначала в бывшей дворницкой, а затем в келье с двумя окнами. Сейчас это строение 2 дома 4 по Малому Ивановскому переулку (пункт 2 на схеме).

В лагере «площадь двора разделяется постройками на 4 части: общий двор (мужского корпуса), двор женского корпуса, черный двор, и хозяйственный (обозный)». Общим двором или двором мужского корпуса была главная монастырская площадь к югу от собора. Три другие двора находились в южной части лагеря рядом с бывшими домами причта. На плане виден большой двор перед с домом священнослужителей — женским корпусом. Очевидно, это «женский двор»: «Ивановский лагерь. Женская половина. Камера 3» записывает свой адрес заключенная Марта Клейбер. Означал он то же, что и «женский корпус», поскольку относится к тому же времени. На запад от него находится лагерный хозяйственный (обозный) двор. В монастыре там были каретный сарай с конюшней и тележный сарай (пункты 4 и 5 соответственно). В июне 1922 года «лагерь имеет одну лошадь и один полок».

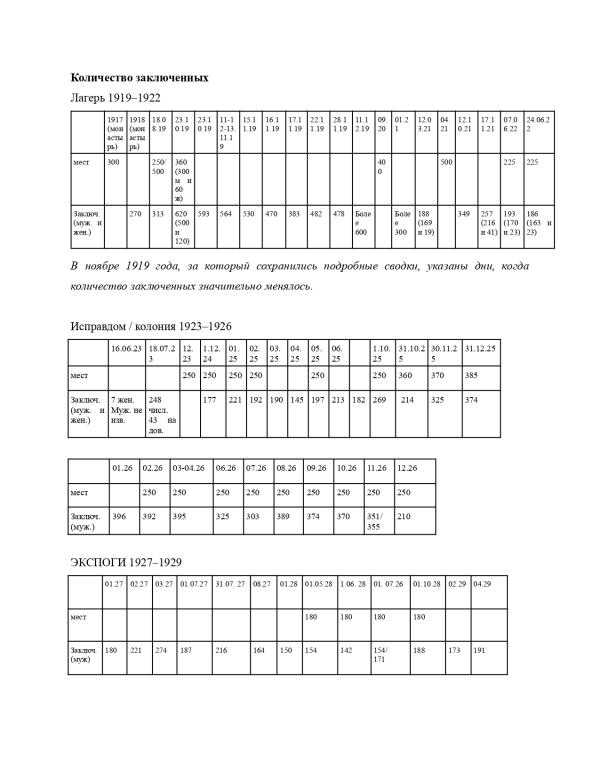

Рассчитан — находилось

В 1917 году в монастыре жило больше 300 человек: монахинь, послушниц и священников. В 1918 году Кузнецов ходатайствует о двухстах семидесяти. Заключенных в монастырском лагере было вдвое больше. По справке от 23 октября 1919 года, в лагере «помещено 593 человека». К 11 ноября заключенных стало немного меньше, но комендант просит учесть «сильное переполнение <...> лагеря», в котором «в настоящее время число заключенных 564 лиц», и «сделать распоряжение о совершенном приостановлении препровождения заключенных во вверенный мне лагерь». Распоряжение, возможно, было издано, и заключенных к концу ноября становится меньше. 15 числа их 530, 16-го — 470 и 17-го — 383, но к концу месяца их снова без малого 500: 482 человека 22 числа и 478 — 28-го. До января 1920 года в лагере бывало и более шестисот заключенных.

Представления о том, сколько заключенных можно «помещать» в лагере, часто менялись или были разными у разных администраторов.

В справке, составленной в августе 1919 года, после 18 числа, почти сразу после формального открытия, отмечено, что лагерь «на 500 чел». Отчет Угарова о ревизии, проведенной 22–23 сентября 1919 года, сообщает, что «рассчитан на 360 чел (300 мужчин и 60 женщин), но максимально уже вместил 620 (500 мужчин и 120 женщин)». Согласно этому докладу, напомним, в комнате (келье), могло помещаться «от 2 до 6, в среднем 4 человека». В позднейшей справке, от 12 октября 1921 года, указано, что «при открытии рассчитан на 250 чел». К сентябрю — октябрю 1920 года «штатных мест» в лагере 440. Позднейшая справка, от июня 1922 года, сообщает, что лагерь «рассчитан на 225 чел. До апреля 1921 штатное число равнялось 500».

Когда в 1925 году в монастыре находилось образцовое исправительное учреждение, подробнее о нем ниже, для заключенных были предназначены «кельи на 2 человека» (Ф. Р4042. Оп. 4. Д. 100. Л. 7). В начале 1921 года заключенных в каждой из них было как минимум вдвое больше. Малиновский вспоминает: «Из карантина я попал в 3 коридор в камеру 37. Моими товарищами оказались три интеллигента и один пожилой казак-кубанец. Компания очень симпатичная». Когда в этих кельях жило 4-5 человек, они не считались переполненными. Весной 1921 года в Ивановский лагерь минимум дважды приходили инспекторы Красного Креста: в марте и апреле, но отчет о последнем посещении составлялся позже, поскольку в нем есть сведения и за май. В апреле 1921 года Красный Крест отмечает «светлые камеры в каждой из которых помещается 3-4-6 человек», но за месяц до этого заключенных было меньше и «в камерах сидят по 2, 3, 5 человек смотря по размеру камеры». Отчеты Красного Креста, из которых выбраны сведения этого времени, среди тягот лагеря тесноту не указывают (далее все сведения о лагере за март и апрель 1921 года, не отмеченные отдельно, выбраны из этих отчетов). Эти представления о том, сколько человек можно поместить в камеры, сохранялись. Так и в 1922 году «для карантинного помещения предоставлено 8 комнат во втором этаже главного корпуса с общей вместимостью до 30 человек»

В августе 1919 года в лагере находилось 313 человек. Приговоренных к заключению: «до конца войны 192, от 5 лет 113, без указанного срока 8 чел». Отдельно отмечено, что «стариков 57 чел». О количестве заключенных в 1920 году известно, что с 20 апреля 1920 года по 1 октября 1921 через лагерь «прошло 1355 чел». В январе 1921 года, по воспоминаниям Малиновского, «в лагере всех заключенных больше 300». В это время, когда лагерь не считался переполненным, в кельях жили впятером и вшестером. Весной 1921 года сначала заключенных становится меньше (12 марта — 188 человек: 169 мужчин и 19 женщин), а 12 апреля их уже 385.

К концу года заключенных снова стало значительно меньше: 12 октября 1921 года в лагере находилось 249 человек, а через месяц, 17 ноября, «числится 216 мужчин и 41 женщина. Состояние лагеря в смысле уплотняемости нормальное». В июне 1922 года лагерь «предназначен почти исключительно для заключенных мужчин. Женщин незначительное количество». Заключенных в нем в это время даже меньше чем 225 человек, на которых лагерь был рассчитан. 7 июня «заключенных в лагере 193, мужчин 170, женщин 23», а «на 24 июня 186 чел: 23 жен. 163 муж.». Чаще всего заключенных становилось меньше после освобождения или отправления в другие лагеря больших групп. В это время «при осмотре камер расположенных в корпусах по коридорной системе <…> скученность не наблюдается. В некоторых коридорах имеются свободные камеры». Заключенных вдвое меньше «штатного числа»: в июле 1922 года Ивановскому лагерю полагалось для них 400 пайков. (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 23; Д. 29. Л 45; Д. 69б. Л. 42; Д. 203 Л. 170, 193; Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 11. Л. Л. 178; Ф. Р8419.Оп. 1. Д. 88 Л. 1–2; Д. 95. Л. 1–2; Малиновский).

Большой Ивановский переулок (ул. Забелина) 1898 год. Фото: pastvu.com

Переведены — поступили

В 1919 году, когда ждали больших партий заложников, только из Новопесковского распределителя с 1 мая 1919 по 1 января 1920 года в Ивановский отправлено 312 человек (Ф. 4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 13.). В 1922 году заключенные «поступают небольшими группами по 5–10 человек из Новопесковского лагеря. Из остальных лагерей и арестных домов только единичные переводы заключенных. <…> в Новопесковском должны отбывать карантин, но <…> почти всегда наблюдается отклонение от этого правила. <…> Без карантина поступают из ардомов, МУУР, МОГПУ, ГПУ и др. лагерей в случае непосредственного перевода в Ивановский лагерь. <...> Ввиду наличия собственных сан учреждений и дезустановок <...> в исправности, изопропунктами железных дорог лагерь не пользовался. По прибытии заключенных они по наличию топлива пропускаются через баню, дезинфектор ГЕЛИОС <...затем> в карантин <...> при отсутствии топлива — поступают в карантин. <...> осматриваются врачом и лекпомом. Вновь прибывшие осматриваются поголовно» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). Помимо нехватки дров в марте 1921 «заключенные сильно страдают от недостатка мыла. Баня есть, но мыло получать неоткуда». К апрелю положение немного облегчается: «баня в лагере есть недурная, бывает каждые две недели. Мыла дают мало и мыло от Красного Креста большое подспорье».

Расписание

Осенью 1919 года «жизнь лагеря установлена по следующему расписанию. Встают в 7 утра. Утренний чай от 7 1/2 до 8, отправка на работы в 8 ч. обед от 12 до 1 ч дня. Окончание работ в 5 часов вечера. Ужин и чай от 6 до 7, поверка в 7 вечера и в 10 часов по камерам. <...> Поверка происходит очередная ежедневно. Для поверки люди становятся в 4 ряда и считаются по счету без фамилий. Свидания по воскресеньям от 2 до 4 дня. <> во дворе лагеря. Двор окружается часовыми, и в него допускаются только те заключенные, к кому пришли родственники. Прием передач ежедневно от 8 до 10 утра» (доклад ревизора Угарова. Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б Л. 247).

Ко времени заключения Малиновского расписание таким и осталось. Второго января 1921 года он записывает: «Распределение дня таково: в 7 час. утра первый звонок — «Вставать!» После звонка приносят кипяток. В 8 часов второй звонок — «На работу!». После второго звонка, когда остальные заключенные разойдутся по мастерским, мы, находящиеся в карантине, имеем право выйти на утреннюю прогулку. Место прогулки — внутренний двор-сад. Здесь работают те, которые освобождены от работ в мастерских: убирают снег, колют, переносят и перевозят дрова. Мы имеем право гулять лишь по одной аллее для того, чтобы не смешиваться с остальными заключенными. В 11 ½ ч. звонок — обеденный перерыв работ. В 12 ч. снова звонок — обед. В половине второго возобновление работ. Нас снова выпускают на прогулку. В 6 часов — звонок об окончании работ. После звонка ужин, после ужина прогулки заключенных. В 8 ч. вечера звонок об окончании прогулки. Заключенные расходятся по камерам. В 11 ч. тушат свет».

В это время в мастерских работали в две смены. Ночная начиналась после ужина. 5 февраля у Малиновского:

«Ночные работы от 8 ч. веч. до 2 ч. ночи. Фальцую бумагу, сшиваю книги. Засыпаю в начале третьего, встаю в 7 ч. утра. До обеда гуляю и занимаюсь; после обеда сначала занимаюсь и гуляю; потом сплю; после ужина до поверки занимаюсь; после поверки гуляю и потом ухожу на работу. Ночные работы менее утомительны, чем дневные: 6 часов вместо 8 час.».

Через две недели, 22 февраля, «ночные работы, по распоряжению коменданта, отменены. Вероятно, это находится в связи с тем скандалом, какой случился вчера. В 3 часа ночи, после ночных работ, заведующий переплетной Зуев и завед. швейной Плинер были пойманы в женском отделении. Комендант посадил их в карцер. В тот же день распорядился прекратить ночные работы».

В октябре 1921 года ревизор коротко сообщает: «Распорядок дня обыкновенный. Обеденный перерыв на 1 ½ час поверка вечерами в 20 часов». Посетителей к заключенным пускали в это время довольно свободно и часто:

«Свидания по воскресеньям. В другие дни по усмотрению администрации» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203 Лл. 170, 193).

Усмотрение могло быть довольно широким. В 1920 году осведомитель докладывал в о свиданиях, но видимо частных, а не общих, даже после 10 вечера. Порядок сна и работы время от времени менялся. В октябре, как видно, пересчитывали заключенных на час позже. К лету 1922 года на час позже наступало обеденное время и проверяли заключенных дважды — перед завтраком и не после ужина, а перед сном. Авральные ночные работы не отменяли дневных: «В 7 часов встают, в 8 поверка, от 8 до 9 чай, с 9 до часу работают в мастерских, <...> с 1 до 2 перерыв на обед, с 2 до 6 вторичная работа, с 6 до 7 чай, с 7 до 9-10 отдых и прогулка по двору. С 9-10 вечерняя поверка заключенные ложатся спать. <...> В предпраздничные дни работа завершается на 2 часа раньше <...бывают> срочные сверхурочные работы <...> Работают по ночам без освобождения от работы на другой день. <...> За последнее время сверхурочные работы не наблюдаются. <...> В рабочее время хождение по двору строго воспрещается. По окончании работ вечером заключенным разрешается совместная прогулка на общем дворе лагеря под наблюдением администрации. Посещение женского двора мужчинами не разрешается» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42).

(Чиновники–градоначальники, финны–поляки, коммунисты и чекисты)

Монастырь, напомним, требовался Отделу принудительных работ «для <...> пленных особого назначения \заложников буржуазии\». Но к началу июля, когда лагерь начали устраивать, очевидно, решили, что отправлять в него будут не заложников, а не самых опасных заключенных. Границей, разделявшей их и опасных, служил приговор «5 лет заключения». По составленному к 8 июля 1919 года списку, «лагеря Новопесковский, Покровский, Ивановский предназначены для содержания лиц приговоренных не более чем на 5 лет». Вероятно, на перемену повлиял покровский комендант Семенов и его идея об объединении его лагеря с Ивановским. В Покровском же лагере и находились заключенные, считавшиеся не слишком опасными. Это распределение если и действовало, то меньше месяца, поскольку уже в справке от конца августа указано, что это «лагерь особого назначения для содержания лиц приговоренных до окончания войны и срочных от 5 лет и выше». Подробнее назначение изложено в реестре лагерей, составленном в сентябре 1919 года: «Ивановский для заключенных мужчин и женщин А) на все время гражданской войны. Б) на срок от 5 лет и выше, и только для женщин А) заложниц по 9-ой категории Б) иностранки» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 21. Лл. 8, 13). На 16 категорий разделял тех, кто подлежит заключению, приказ по Управлению лагерями принудительных работ от 17 октября 1919 года. По нему к девятой категории относятся «осужденные на срок от 1-го года до 5 лет за участие, соучастие или сочувствие контр-революционным и шпионским организациям». Таким образом, в Ивановский монастырь могли отправлять женщин осужденных и меньше чем на пять лет. Заложники в других категориях указаны прямо, но девятая категория заложников не включает. Можно предположить, что «заложницы по 9 категории» — это родственницы тех, кого сочли причастным или сочувствующим контрреволюции, но не нашли.

Перемена в планах отразилась в названии лагеря. При учреждении он назывался Ивановским лагерем принудительных работ, как и большинство лагерей, подчиненных Отделу принудительных работ. Уже в августе полный титул был: Ивановский концентрационный лагерь особого назначения.

Громоздкое для повседневного употребления название разделилось и распределилось частями по разным сферам. В большинстве документов, в том числе на бланках комендантов, там, где был важно назначение лагеря и тип заключенного, «концентрационный» опускалось и Ивановский стал лагерем особого назначения. Напротив, за пределами ведомства важнее было то, что лагерь концентрационный, поскольку указывало на то, что это место заключения (лагерь мог быть, например, и военным). О положении в «Ивановском концентрационном лагере» пишет Бонч-Бруевич. В программе исследования Малиновский отмечает «Местонахождение Ивановского конц. лагеря», а в дневнике записывает резолюцию собрания: «заключенные в Иванов. конц. лагере приветствуют постановления последнего съезда Советов». Другой заключенный подписывает письмо: «П. М. Ерогин. 1. 10. 22. Ивановский Концентрационный лагерь в Москве» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 56). Петр Михайлович Ерогин до 1917 года организовывал исправительные колонии. Его письмо, как и письмо Бонч-Бруевича и программа Малиновского, адресовано в учреждения и, очевидно, строго оформлялось, поэтому «особое назначение» не было опущено по небрежности. Все трое предпочли концентрационный особому назначению, потому что последнее было для них несущественно.

В анкетах Красного Креста осенью 1919 года, когда название еще не вошло в обиход, заключенный Чернышев писал, что он «содержится ныне в лагере Ивановского монастыря», а Шредер просто в «Ивановском монастыре» (Ф. Р8419. Оп. 1. Д. 270. Л. 121; Д. 273. Л. 74).

Заключенные в Ивановском лагере — заложники и осужденные до конца войны — были не преступниками, а врагами пролетарской революции. За войну с врагами отвечали особые отделы, и содержать врагов надлежало в лагерях «особого назначения». Еще одним лагерем с «особым назначением» в названии с октября 1921 года стал так же монастырский — Андроньевский. Распределение заключенных в зависимости от срока и причины заключения выдерживалось не строго, но в для Ивановского лагеря оно в 1919–1920 годах соблюдалось наиболее последовательно.

В вышедшем после открытия лагеря газетном обзоре разъясняется, какие это были заключенные: «В Ивановском лагере находятся действительно сливки контрреволюции. Если в упомянутых лагерях (Новоспасском, Покровском – ЕН) была контрреволюционная "шпана", то здесь мы имеем дело с крупными карасями. Тут и князья, и графы и высшее офицерство, бывшие царские чиновники и духовенство, буржуазия настоящая и примазавшиеся к ней интеллигенты, студенты, артисты и проч» («Московские контроционные лагеря». «Известия ВЦИК». 19.10.1919). Предшественниками заключенных особого назначения выглядят екатерининские узницы Ивановского монастыря Салтычиха и монахиня Досифея. Предположительно, автор обзора, подобно Гиляровскому на Хитровке, под видом заключенного провел несколько дней в лагере. Сохранился относящийся к середине октября 1919 года очерк Покровского лагеря, подписанный именем агентства — РОСТА и рукописной пометой «Линов». О публикации очерка сведениями не располагаем, возможно, он был написан для доклада или вместо запланированной серии репортажей опубликован один общий. Его автор — вероятно, Кельвин Линов — рассказывает, что собирал материал, получив «специальный ордер арестованного» (Очерк истории Покровского лагеря). Можно предположить, что часть собранного материала была опубликована в «Известиях» и что в Ивановском лагере репортер также был «заключенным». Опечатка в заголовке обзора («контроционные») показывает значимое смешение концентрационного с контрреволюционным, говоря одновременно и том, что это место заключения, и о том, что в нем держат контрреволюционеров, на революционном арго — контру. Газетное описание заключенных повторяет агентурная записка, которую через год, 29 сентября 1920 года, получило Осведомительное отделение Особого отдела ВЧК: «В канцелярии комендатуры Ивановского лагеря все бывшие чиновники, градоначальники, сенаторы и др. как только получают какие-нибудь секретные сведения, то они моментально становятся известны всему лагерю. Комендант допускает к некоторым заключенным на свидание в десять часов вечера и отпускает в город без особых надобностей. Своего поросенка кормит сухими овощами, предназначенными для заключенных» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 94).

Вероятно, в канцелярии работали отставные губернаторы Сергей Дмитриевич Горчаков и Сергей Дмитриевич Евреинов, а также отставной прокурор и сенатор Владимир Евстафьевич Корсак. Кроме них, известно, что в лагере находились два родственника отставных губернаторов: сын саратовского Аникита Ширинский-Шихматов и жена якутского вице-губернатора Зинаида Тизенгаузен. Крупными сановниками могли считаться вице-адмирал в отставке Угрюмов и генералы в отставке: инженер Федоров, заведующий царскосельскими стрельбищами Шевич и районный уполномоченный Вольф, а также действительный статский советник Курлов — родственник шефа жандармов. Осенью 1919 года в Ивановском лагере находились Тимирев — член трех государственных дум, «генерал на административных должностях» Бонч-Осмоловский и генерал артиллерист Тарачков. К тому времени, когда в лагере был корреспондент РОСТА, они, вероятно, погибли — были расстреляны в конце сентября 1919 года после взрыва в Леонтьевском переулке. Генерал Стогов сбежал из Ивановского лагеря в августе 1920-го. Одних сановников отправили в лагерь за прежнее положение: Горчакова формально «как занимавшего высокий пост», Бонч-Осмоловского арестовали «до выяснения». Художника Россоловского и актрису — сестру милосердия Итулину арестовали за агитацию против советской власти. Россоловского оставили в заложниках. Других брали в заложники в связи с их происхождением, а затем из-за происхождения приговаривали к заключению до конца гражданской войны. В заложники взяли Тимирева и Шевича. За прежнее общественное положение лишили свободы Евреинова, Корсака, Лашкарева, Сабурова, Угрюмова и Федорова. Вина не имевших высоких чинов и должностей Воейкова, Волконского, Голицыных, Новосильцевых, Остен-Сакена и Лорис-Меликова и Мещерской была, видимо, в звучном дворянстве фамилий. Писарев, преподававший в кадетском корпусе, вероятно, стал заложником за своих учеников, а земский деятель Линденер — за службу мировым судьей. За принадлежность к эксплуататорскому классу в заложники взяли банковского чиновника Булацеля и дочь генерала Мисси Адеркас. Из-за помещичьего происхождения стал заложником орловский инженер-механик Манцнев. Рязанского земского деятеля и члена государственной Думы 1907 года Селиванова заложником не объявляли, но кроме помещичьего прошлого его ничего не уличало. Как эксплуататора оставили в заключении до конца гражданской войны сына петербургского градоначальника правоведа Лауница. Военного моряка Тальберга заложником могла сделать и профессия, и фамилия. Граф Сечени был международным заложником, поскольку его взяли за арестованных в Венгрии коммунистов. Женщин брали в заложники за родственников: за братьев — Ксению Беннигсен, за мужа — Зинаиду Тизенгаузен. В заложники за Николая Терентьева взяли его жену и двух дочерей, а за Александра Никифорова — мать и четверых сестер. Вероятно, за родственников стала заложницей 70-летняя учительница Мария Андреевна Стецкая. После того как человека отправили в лагерь, формальная причина заключения теряла значение. Так, Евдокия Алексеевна Калабина писала в Красный Крест: «Я считаю слишком жестоко держать заложницей за мужа, который уже расстрелян». Мужчин — заложников за родственников было меньше. Бывшего чиновника Дросси взяли заложником за сыновей, братьев Александровских — за племянника. Заложниками становились и родственники заключенных. Так, после того как не нашли сбежавшую Денисову, арестовали ее мать (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 123–204).

Ивановский монастырь 1957 год. Фото: pastvu.com

Небольшой по сравнению с другими группе гражданских заключенных приписывали участие в борьбе с большевистской властью. Аникиту Ширинского-Шихматова, Георгия Семенова, Елену Соллогуб и Антуанетту Свет-Востокову арестовали за шпионаж. В нем, как и в содержании явочных квартир, чаще обвиняли женщин, и шпионаж было гораздо тягостнее почти дежурной «контрреволюции». С ним было труднее добиться послабления или сокращения наказания. Студента Кареева и податного инспектора Урусова и сестру милосердия Шауфус отправили в лагерь за причастность к заговору. В заключении оставались и родственники контрреволюционеров — вдова и дочери расстрелянного инженера Штейдингера.

Участие в заговоре предполагал офицерский чин. При этом среди заключенных офицеров были профессиональные военные: Баранов, Войнов, Тальберг, Тимашев, Тимофеев, Триницкий-Верин, Иванов, Кириллин, Корженевич, Куликовский, Кульгавов, Мануйлов, Меньшиков, Муромцев, Николаев, Павлищев, Прутковский-Прутков, Радзиванович-Пржебыльский, Редько, Романов, Сиверс, Тимофеев, Шершов.

За офицерскую службу в лагерь были отправлены и те, кого мобилизовали во время мировой войны: агрономы Арбузовы, коневоды Спечинские, студенты Калашников, Варфоломеев, Кудрявцев и Даневский; чиновники Гончаров и Новожилов, инженер Тавастшерна, присяжный поверенный Тихомиров, артист Емельянов. За службу в военном ведомстве в лагере находились: инженер Кулакова, чиновники Бурков, Кириченко и Роговский. Среди них идейным белогвардейцем выглядит молокозаводчик Голосов, которого мобилизовали сразу в армию Врангеля. (Собранные сведения о заключенных приведены в приложении.)

Попустительствовал сенаторам и градоначальникам в сентябре 1920 года двадцатипятилетний Федор Федорович Миронов, по одной анкете (1920 года) рабочий и член коммунистической партии, по другой (1923 год) — беспартийный крестьянин Тульской губернии, в мировую войну — в армии (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 117. не паг; Оп. 12. Д. 5. Л. 2). Готовность пойти навстречу была у него профессиональной. По лагерным разговорам, которые записал Малиновский, комендантом был «бывший половой из какой-то московской гостиницы».

В сентябре 1919 года в лагере было 49 человек, осужденных на 10–15 лет за «преступления по должности»: «растрату», «присвоение денег», «незаконный отпуск сахару» и пр. Среди них был осужденный на 6 лет лагеря за «замедление в передаче военной телеграммы».

Заключенных — «заложников буржуазии» в 1919 году привозили большими партиями. Так, в сентябре–октябре в лагере жила большая группа заложников из Курска и Воронежа, которые работали «на внешних работах» на заводе Гакенталя.

Позднее завод назывался арматурным и «Манометром», а сейчас — центр Артплей. Среди других заключенных в 1919 году из Воронежа привезли преподавателя Писарева, конторщицу Терентьеву с дочерьми и студентку медицинского института Воронцову, а из Курска — Линденера. Нескольких человек: Тизенгаузена, Мануйлова, Селиванова, Филиппова, Степанова и Тарачкова — привезли из Рязани. Троих последних — за участие в кассе взаимопомощи, которая и сделала их заговорщиками.

Помимо «чиновников-градоначальников» в лагере были заключенные, сочувствовавшие борьбе с царским правительством. Для автора обзора в «Известиях» и корреспондента ВЧК взгляды контрреволюционеров не существенны. Но к этому времени контрреволюционность объединяла людей с разными взглядами, включая и революционные: «Громадное большинство заключенных — контрреволюционеров, начиная от монархистов и кончая с-д меньшевиками». В это время лагере были правый националист Лошкарев, арестованные за оставленное членство в кадетской партии Депп, Порецкая и Христианович, а также меньшевик Никитин — министр почт и телеграфов во временном правительстве. Идейный диапазон заключенных в Ивановском лагере был еще шире, чем в описании Малиновского: за меньшевиками располагались анархисты. 30 октября комендант просит перевести в тюрьму прибывшего из Новопесковского лагеря анархиста Сергеева, который от работы отказался, а потом согласился, но приходил не в 8 часов, а в 11. На замечание ответил, что «для него времени не существует». Отправка же его в карцер спровоцировала протест других анархистов (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1 Л. 83). Свидетелем протеста анархистов оказался и Малиновский. В январе 1921 года он записывает, что его перевели из камеры, потому что «эта комнатка в тот же вечер понадобилась для помещения в ней объявившего голодовку анархиста». После 7 дней голодовки его увезли в ВЧК. Еще один, по записи Малиновского, анархист, студент Зуев, заведовал переплетной мастерской.

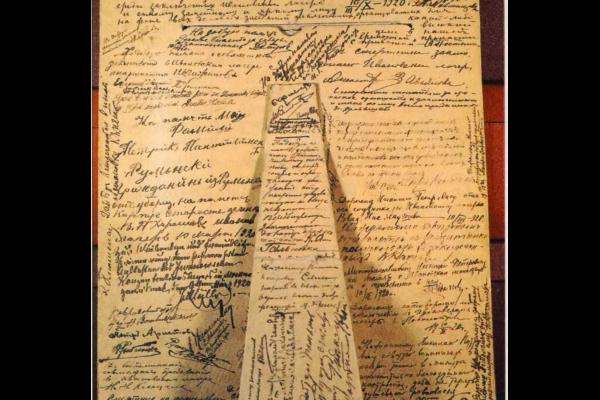

Среди прочего Ивановский лагерь предназначался для иностранцев. Несколько недель в Ивановском лагере находились подданные Финляндии. В августе 1919 года, после отступления финской армии с территории РСФСР, были собраны списки финляндских подданных в московских лагерях, а в сентябре их освободили (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 12. Л. 278 Л. 49). В сентябре 1919 года в лагере находился «итальянский гражданин» Севилино Батистович Пасквалини. МЧК его отпустила, президиум ВЦИК постановил содержать год, и начальник лагеря спрашивает, отпускать или нет (Ф.Р393. Оп. 89.Д. 32б. Л. 26). Комендант Кожуховского лагеря 15 декабря 1919 просит вернуть заключенного Иогана Калина, который подлежит отправлению в Ивановский концентрационный лагерь, но Калина уже отправили в Брестский госпиталь (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 96. Л. 4). Через год началась война с Польшей. Поскольку она считалась революционной помощью польским трудящимся, то нижние чины польской армии — трудящиеся, — хотя и находились в лагерях, с октября 1920 года формально считались не пленными, а дружинниками трудовых дружин. Классовой работе с военнопленными поляками мешало то, что «пленные были размещены вместе с контрреволюционными офицерами». Поэтому польских офицеров, которые так же, как и белогвардейские, были врагами революции, предполагалось отправлять в «лагеря особого назначения», в частности в Ивановский. Из Звенигородского лагеря, открытого «для военнопленных поляков», «два польских офицера были переведены в Ивановский особого назначения лагерь на основании телефонограммы от 17 июля 1920». Но офицерского звания не имевший польский военнопленный Соломон Бротман, двадцатилетний слесарь из Варшавы, в январе 1921 года тоже оказывается здесь. «Как польского заложника» арестовали Вольфа. Польские граждане Ивановского лагеря, в частности, перечислены в списках, составленных 28 октября 1921 года. На митингах утверждались клеймящие резолюции:

«Мы, заключенные, Ив лаг, <…> на красном фронте против панских ясновельможных банд Польши <…> Да здравствует Раб-Крест власть <…> Польская Советская Социалистическая республика», «Да здравствует братский союз польских русских и украинских рабочих и крестьян» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 91. Л. 389: Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 49; Оп. 8. Д. 131. Л. 11; Оп. 16. Д. 1. Лл. 21 об. 24, 27).

В 1920 году в лагере находились и латыши, а 29 сентября 1920 года информатор доносит, что «Таурин как латыш переведен в Андроньевский лагерь, но поддерживает связь с Ивановским лагерем». Там он будоражил умы провокативными суждениями: «Как только уедут из Москвы 15 батальонов красноармейцев направляемых на фронт и поляки подойдут близко войска московского сектора восстанут» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 68). Латыши были в лагере и позднее. В частности, об одном их них упоминает в дневнике Малиновский.

Весной 1921 года иностранцев в лагере оставалось «человек 15–20», в июне 1922 года — 30. В ноябре 1922 года в лагере содержались польские (67 чел.), эстонские (9 чел.), литовские, британские, сербские, греческие и венгерские подданные (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39. Л. 550, 552, 553).

В начале 1921 года в борьбе за просвещение в лагере заключенные коммунисты настаивали на том, что они представляют пролетарское большинство. (Подробнее об этой коллизии — в главе «Кружок»). Революционная апелляция к интересам масс незаметно для коммунистов разоблачает устройство созданных для эксплуататоров лагерей, поскольку говорит о том, что в Ивановском лагере кроме карасей контрреволюции были и трудящиеся. Как много их было, не известно. В это время большинство пролетариат составлял в соседнем Покровском лагере. В Ивановском были и те, кто мог бы написать в графе «происхождение» — «рабоче-крестьянское», но пролетариата — заводских рабочих — среди лишенных свободы «не за преступления общего характера», тех, кому помогал Красный Крест, было немного. И сведениями о них не располагаем.

Осенью 1919 года здесь были крестьянки, в частности из Тамбовской губернии — такие же, как и их родовитые солагерницы, заложницы за братьев и мужей:

Ольга Фроловна и Анна Захаровна Бучневы (сведений, указывающих на их родство, нет), односельчанка последней Екатерина Трофимовна Ступина, Матрена Павловна Батищева, Анастасия Дмитриевна Баженова, Дарья Елисеевна Бастрыкина.

Причиной ареста крестьянки Аксинии Федосеевны Чернышевой стала «ссора из-за скотины с господином — комиссаром». Казачку Марию Леонидовну Дровалеву арестовали «за слова касающиеся дороговизны жизни» — агитацию против Советской власти. Марию Ефимовну Ботину отправили в заключение из-за того, что ее мужа избрали царскосельским волостным старостой.

Мужчины — крестьяне, чаще всего вернувшиеся солдаты мировой войны: Дмитрий Алексеевич Баронин (подозрение «в содействии зеленым бандам, но без прямого выступления против советской власти»), Александр Егорович Котлярович («сносился с казаками»), Самуил Карлович Парц, Михаил Аркадьевич Скрабовский (оба были арестованы во время переезда, другие причины не известны). Не были солдатами 18-летний крестьянин Иван Николаевич Лошицкий (арестовали все село, 187 человек — «укрывали бандитов») и 47-летний воронежский ломовой извозчик Иван Иванович Николаев (причина не известна). Были в лагере и представители городского рабочего класса: машинист Александр Игнатьевич Батарин вместе женой и тремя сыновьями (заложники за четвертого брата) и часовщики Велько Пейсохович и Вульф Лейвикович Ливщицы (причислены к Буржуазии и взяты в заложники).

Из 188 человек, остававшихся в марте 1921 года ( «состав заключенных смешанный. есть и уголовные и политические»), Красный Крест «обслуживал» 107 человек (99 мужчин и 8 женщин). Характер обслуживания, дублирующий официальный, вводил заключенных в заблуждение; в апреле 1921 года врач Красного Креста отмечает: «Среди некоторых заключенных было представление о Красном Кресте, как об организации правительственной, но осведомленные о Красном Кресте объяснили им истинный характер Красного Креста». Также в лагере были «политические обслуживаемые другими политическими красными крестами <...> человек 15–20» — скорее всего иностранцы. Значительная их часть была виновна по рождению или занятию. В это время «среди заключенных преобладает элемент офицерства осужденного за службу у белых», но политическими так же считались, например, тамбовские крестьянки — заложницы. Через месяц, когда заключенных стало больше, доля политических среди них — меньше: «на 12 апреля в лагере было всего 385 чел., из них политических 190 /на 14 мая политических 165/». Апрельский отчет подробно излагает собранные сведения о политических заключенных. Происхождение заключенных Красный Крест не интересовало, но рабочих среди них нет: «мужчин 155 женщин 22. Из 155 мужчин давших сведения крестьян 32, бывших кадровых офицеров и низших чинов армии 28, кроме того офицеров военного времени 8, мелких служащих в различных учреждениях гражданских и в кооперации 22, военной полиции и жандармерии 4, прокурорского надзора 2, учащихся 7, не указано занятий 8, иностранных подданных 3, военнопленных 2, казаков 2, священник 1, моряков 2. Из 22 женщин — сестер милосердия 5, занимавшихся домашним хозяйством 11, учащихся 1, хористок 1, артисток 1.

Огромное большинство числится за В.Ч.К и за О.О. В.Ч.К. 80, за различными трибуналами 64, за МЧК 13, за различными Губ Ч.К. 11, за жел дор трибуналами 2, неизвестно 6.

Обвинения крайне разнообразны: агитация, служба в различных армиях, преимущественно южных, переход границы, контрреволюция, участие в заговоре, шпионаж, религиозные убеждения, уничтожение советской литературы, оскорбление комиссаров, укрывательство сына-дезертира и т. п. некоторые сидят как заложники, как военнопленные.

Большинство осуждено до конца гражданской войны, есть пожизненно, на 15–20 л; к огромному большинству применена амнистия 7. 11 <1920>, сроки сокращены до 5, до 3 лет и даже 2 лет, 8 человек осуждены до конца польской войны и список последних передан в Юридическую комиссию с просьбой выяснить не могут ли они быть уже сейчас освобождены немедленно и автоматически. Амнистия не применена к 65 заключенным. возраст заключенных 26–30 лет — 36, свыше 40 — 30, от 31 до 40 – 27, от 18 до 25 – 29, 60 лет и выше — 4».

*Для этого описания использовались анкеты, и их число не совпадает с указанным в этом же отчете в другом месте количеством политических заключенных. Возможно, на это указывает пояснение «давших сведения»: были заключенные, которые считались политическими, но анкет не заполняли или заполняли их не полностью.

«Особое назначение» лагеря в 1921–1922 годах как отменялось, так и возобновлялось. В апреле 1921 года инспектор Красного Креста записывает, что «Специального <так, не > назначения лагерь не имеет». А в конце июня заключенный упоминает в письме коменданту телефонограмму «Главного управления о предполагаемом снятии особого назначения с лагеря» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 24). В конце июня 1922 года лагерь «предназначен почти исключительно для политических заключенных, присужденных к отбытию долгосрочного наказания». Седьмого июля 1922 года был издан «приказ о переводе из Семеновского в Ивановский всех заключенных со сроками свыше 3 лет за к-р, шпионаж и т. п» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 14. Л. 73; Оп. 4. Д. 193. Л. 8). Кроме того, в 1922 году Ивановский по-прежнему «является сборным лагерем, для всех политических заключенных, которые сюда направляются из всех остальных лагерей Республики» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42). При этом в Ивановском, как и во всех других лагерях за исключением Владыкинского, находились заключенные всех категорий. Владыкинский же был предназначен в это время «для заключенных до 5-летнего срока» (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 11. Л. 196).

Содержатся чисто

Бытовые привычки заключенных «особого назначения» поддерживали в Ивановском отличный от других московских лагерей порядок. Среди прочего, ревизор Угаров 23 сентября 1919 года докладывает о том, что «санитарное состояние лагеря очень хорошее. Двор, камеры, кухня и уборная содержатся чисто. Уборная кроме того дезинфицируется» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 247). Через месяц доклад Угарова подтверждает обстоятельный заведующий санитарной частью концентрационных лагерей: «23 октября 1919 года мною был посещен в очередном порядке Ивановский концентрационный лагерь, причем оказалось, что названный лагерь в настоящее время переполнен заключенными сверх нормы (помещено в нем 593 человека). Если принять во внимание отсутствие в некоторых камерах матрацев (матрасники есть — соломы нет), кроватей, нерегулярность отправки заключенных в баню происходящую по словам коменданта из-за дороговизны (12 000 рублей стоимость бани в месяц) и отсутствие сопровождающего конвоя, то подобная скученность чревата последствиями, тем паче, что уже случаи сыпного тифа в названном лагере были.

В камерах чисто-чисто и лишь в некоторых из них по недосмотру администрации, происходит сушка белья заключенными. Кроме того, устройство в жилом помещении сапожной мастерской противоречит изданной инструкции, об уничтожении чего вам надлежит указать заведующему Отделом принудительных работ в самой категорической форме.

Ранее указанная мною недостаточность умывальных кранов unitas'ов и по сейчас в стационарном положении. Нужно же двинуть когда-нибудь это дело вперед.

Прекрасное помещение карцера совершенно необорудовано: нет ни кроватей, ни столов, ни табуретов, ни предметов личной гигиены. В лагере недостаток белья, теплой одежды и обуви. Пища удовлетворительна. Полевая кухня требует посуды. Прачешная действует. Баня бездействует из-за отсутствия дров: приемный покой по последней же причине являет собой холодный сырой, а посему недопустимый вид» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 80). В том, что сколько было возможно чистоту поддерживали, видно участие бывшего деятельного гласного Петроградской думы, кадета-обновленца Николая Петровича Зеленко (В. А. Иванов. Пленник гражданской войны (штрихи к портрету лидера «обновленцев» Николая Петровича Зеленко) // Из глубины времен: альманах. Вып. 9. СПб., 1997. С. 114–119).

Холодно

Администрацию обвиняли в манипуляциях топливом, нехватку которого отмечал ревизор. Вызванную донесением проверку весной 1921 года отмечает Малиновский: «2 марта. Внезапно явилась комиссия МЧК во главе с какой-то девицей-чекисткой (вероятно, Анна Ивановна Снопикова — ревизор и деятельная сторонница благоустройства лагерей — ЕН). Опечатаны канцелярия коменданта, мастерские, склады с провиантом, обмундированием. Производится ревизия. Говорят, был донос, сделанный заключенными-чекистами, о том, что в лагере производятся хищения, выполняются частные заказы и т. п. <...> Говорят, что одним из самых серьезных пунктов обвинения — злоупотребления с дровами: в отчете показано гораздо больше, чем в действительности выдавалось». Для отопления в лагере было «голландских печей штук 8–10». А за год до этого, в декабре 1919 года, Павел Урусов пишет в Красный Крест: «Убедительно просил бы дать теплый костюм, теплую верхнюю фуфайку и теплое пальто, калоши, ботики или валенки (№ 10, 11, 12). Я высокого роста, и все, что пришлете, буду глубоко благодарен. Продлите жизнь, уже третий раз ложусь в околодок» («Заклейменные властью»). В марте 1921 года в лагере «сильная нужда в белье и обуви. Есть совершенно раздетые, есть заключенные имеющие только казенное и в случае освобождения остаются почти в тряпье». По отсутствию замечаний Малиновского можно предположить, что в январе – феврале 1921 года очень холодно заключенным не было.

Что подтверждает и Красный Крест в марте 1921 года: «Санитарное состояние лагеря удовлетворительное. Холодно в некоторых коридорах, камеры самими заключенными отапливаются, в плохом состоянии женский корпус, там сыро и холодно» — и в апреле: «Часть коридоров светлых часть темноватых, помещение сравнительно теплое и не сырое, но правда осмотр произведенный весной производит всегда лучшее впечатление, чем зимой, когда меньше свежего воздуха и в помещениях холодно, но дрова выдавались и эту зиму камеры топились». Но дрова на то, без чего можно обойтись, не расходовали, поэтому зимой 1920–1921 года «школьные занятия зимой прекратились, так как школьные помещения не отапливались. <...> Лекции в этом году мало читаются зимой зал мало отапливался».

Ревизор управления через несколько месяцев, с началом новых холодов, записал, что 17 ноября 1921 года в комнатах «температура в среднем 14–15 градусов тепла» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 193). Этой зимой для отопления разбирали монастырские постройки. Летом наступившего 1922 года «срочно ремонта требует чердак мужского корпуса. <...> в период зимнего времени 1921–22 ввиду недостатка дров производилась разборка деревянных частей чердачного помещения. Кроме того, необходимо произвести в надлежащий вид полуразрушенный подвал хозяйственно административного корпуса, деревянные части которого так же были употреблены на топливо». К лету 1922 года «для учета дров ведется книга», в которой отмечено, среди прочего, сколько «куплено у частного лица».

Осенью 1922 года коменданты, в том числе и ивановский, должны были «в целях сокращения расхода топлива <….> немедленно приступить совместно с врачами лагерей к максимальному уплотнению заключенных и сокращению площади жилых помещений оставшиеся помещения оставить свободными забить и изолировать от жилых» (Ф. 4042. Оп. 8. Д. 48 Л. 134).

Несмотря на дефицит белья и редкую баню занятые заключенными «особого назначения» кельи отличались благоустроенностью, контрастировавшей с бытом охраны. Санитарный ревизор в том же октябрьском 1919 года отчете отмечает, что «если в камерах заключенных имеется необходимая оборудованность и чистота, то караульное помещение являет собой нечто выдающееся по своей грязи, холоду и отсутствию какого-либо оборудования. Караул в 38 человек помещается посменно на сплошных нарах без матрацев, кои служат как для спанья, сиденья, так для приема пищи <...> Везде сплошная грязь и отсутствие какого либо надзора за житьем бытьем караульной команды» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 80).

Контрреволюционеры-революционеры могли просить содействия в правительстве у недавних соратников — большевиков. Среди прочих, ходатайства получал Владимир Бонч-Бруевич, который в свою очередь 27 декабря 1919 года писал в Бюро по разгрузке концентрационных лагерей товарищу Медведю: «Ко мне поступают устные жалобы на положение заключенных заложников в Ивановском концентрационном лагере (Ивановский монастырь. Солянка). Мне сообщают, что для многих заключенных там нет ни коек ни чего другого, на чем можно было бы спать. В женских камерах для 30 женщин так же нет коек и, когда эти заключенные обращаются к коменданту с просьбой улучшить их положение, а я думаю, даже стыдно, что такие просьбы имеются, так как комендант по закону обязан смотреть за положением заключенных и это положение должно соответствовать принципам трудовой советской республики, то комендант вместо того, чтобы выслушать эти заявления и принять меры улучшения положения заключенных, заявляет, что «он натычит морду», и если ему решаются заявить, что такое отвратительное отношение совершенно недопустимо в Советской Республике и что оно напоминает худшие времена старого царского режима, то этот Держиморда заявляет, что он сейчас же отколотит щетками, кирпичом и чем попало человека который жалуется. Совершенно необходимо немедленно завести следствие по этому делу и этого коменданта ввести в законные рамки и подвергнуть дисциплинарному взысканию, так как это абсолютно нетерпимо, чтобы в Советской России возрождались бы нравы времен Николая 1-го. Эти жалобы неоднократные и я решил писать вам только тогда, когда эти жалобы стали постоянные, поступать со всех сторон в достаточном изобилии. Что же касается той грязи, которая царствует в лагерях, я уже писал Вам и повторяю еще раз, ввиду все более усиливающейся эпидемии сыпного тифа необходимо в самом экстренном порядке принять меры к улучшению положения заключенных. О всем том, что Вы найдете лучшим предпринять для обревизования и устройства сносных условий для жизни заключенных, прошу вас сообщить немедленно мне в Управление делами Совнаркома для экстренного доклада Председателю Совнаркома В. И. Ленину, который крайне возмущается таким положением заключенных в концентрационных лагерях и тюрьмах. Управляющий делами Совета народный комиссаров Влад. Бонч-Бруевич». (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 282).

Матрос Найчук

Царистским Держимордой в письме назван двадцативосьмилетний коммунист Федор Давыдович Найчук, предположительно, бывший матрос с крейсера «Аврора». В марте 1918 года «вахтенный Федор Найчук совершил недопустимую халатность, упустив человека, принесшего "адскую машину" на крейсер» (Демин Л. А. На «Авроре» в октябрьские дни. Воспоминания // Центральный военно-морской музей. Записки музея. Л., 1958. С. 31; см. Холодняк Ал. Аврора. Л., 1925. С. 117–118). Заведовать лагерем он прибыл в сентябре 1919 года из Подольской ГубЧК и сначала числился в Покровском лагере. В Ивановском он сменил едва появившегося Квятковского. Предположение о службе на «Авроре» подтверждает поэтический шарж: «А двумя ступенями ниже / Комендант — матрос Найчук / Весь вниманье — (подметки лижет) / Начальству полон услуг» (Иванов В. Концы и начала: Попытка эпоса. Париж, 1930. С. 15). Не сладив с охраной лагеря (заключенные жаловались только на угрозы), Найчук в октябре 1919 года жалуется сам: «часовой, остановил меня и зная меня хорошо в лицо, как коменданта, несмотря на мое предупреждение о том, что я являюсь комендантом лагеря, не пропустил меня» в лагерь, а на увещевания стал «осыпать матерной бранью». Часовые «покидая свои посты <...> удаляются в помещения заключенных и там проводят время <...> ведут картежную игру <...> свое караульное помещение держат в крайне неопрятном виде. Замечания и указания на такие нарушения <...> не только не проявляют никакого исправления, но в грубых выражениях мне отвечают, что это не мое дело и что они не являются подчиненными мне лицами» (Ф 393. Оп. 89. Д. 11. Л. 16).

Через полгода после письма Бонч-Бруевича, ссылаясь на то, что совершенно расстроил «и без того подорванное здоровье», Найчук выхлопотал себе переезд «в наиболее благоприятный для моего здоровья климат». В мае 1920 года его перевели «в Оренбургский губернский лагерь — Илецкая-Защита» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 21. Л. 5; Д. 117 не пагинировано; Д. 118. Л. 20;). Следующим комендантом стал заведовавший при Найчуке хозяйством благодушный Миронов, которого разоблачал осведомитель. К 1923 году Миронов стал директором Ордынской колонии (бывшего лагеря). Заключенные в ней женщины также рассказывали о том, что порядок при нем был не строгий (Ф. Р4042. Оп. 2. Д. 13. Л. 65).

Не позднее 12 октября 1920 года комендантом снова стал Квятковский. Ревизор в этот день отдельно отмечает: «обращение администрации с заключенными дружеское. <...> Случаев дисциплинарных взысканий в последнее время не имеется. Карцер не применяется» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 203. Л. 170). Наказание (очевидно, все же применявшееся) и его место тем не менее в особом лагере к весне 1921 года выглядели гораздо менее страшно, чем его название, даже в отчете Красного креста, который не ограничивали административные соображения: «В случае дисциплинарных взысканий заключенные отправляются в карцер. Собственно это лишь изоляция, карцер светлый и пища заключенных в карцере обычная».

Фунты, золотники и передачи

В начале марта 1921 года, на следующий день после разоблачения, сделанного комиссией, которую описывает Малиновский, Квятковского сменил Иван Егорович Мартынов, заслуживший сухую, но доброжелательную характеристику Красного Креста: «Комендант лагеря Мартынов только что назначен 5. 3. первое впечатление оставляет хорошее. Были введены некоторые новые порядки, но жизнь лагеря идет по прежнему. Сменили и помощника. Назначен Пантелеев, человек энергичный. Новая администрация обратила внимание на улучшение довольствия заключенных, заботится о лучшей постановке лагерного кооператива и т. д.». Через месяц глухо указывая на прежний конфликт с дружеским Квятковским, инспектор Красного Креста уточняет, что «сейчас отношения между администрацией и заключенными корректные, взаимных неудовольствий нет».

Ревизия летом 1922 года отмечает прежнюю аккуратность и бытовую скудность: «Жилые помещения содержатся удовлетворительно. За исключением уборных, которые требуют капитального ремонта. Нежилые помещения мастерские также в удовлетворительном состоянии <...> Все помещения лагеря (камеры) оборудованы в соответствии со своим назначением деревянными койками (топчаны), столиками, <...> табуретки имеются в крайне незначительном количестве. <…> матрацы (тюфяки) набитые соломой или бумажными обрезками <из типографии? – ЕН> очень слабо, частично совершенно без набивки, имеются у всех заключенных. Подушки и наволочки, простыни и одеяла имеются только у незначительного количества, у остальных частью свои, а частью совершенно не имеется» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 69б. Л. 42; Ф. Ф. 10035. Оп. 1. Д. 13248. Л. 184).

В 1919 году обзор в «Известиях» отмечал благополучие заключенных: «Положение их не только не хуже, но и, пожалуй, лучше, чем где бы то ни было. Заключенные сами заявляют, что абсолютно не чувствуют себя как в тюрьме, а скорее как закрытом каком-то пансионе. Пища и в количестве достаточна, и во вкусовом отношении хороша (говорил князь!). Обращение администрации не оставляет желать лучшего. Конечно, публика здесь изнеженная, требовательная, и потому мы можем слышать, например, жалобы на большое количество мух, нужду во врачах специалистах и. т. п. <...> Это действительно пансион, а не тюрьма, особенно если принять во внимание, что многие из заключенных получают 3 раза в неделю «передачи», в которых и мясо, и масло, и шоколад, и пирожные, и такие деликатесы, которые как говорит лагерная администрация, она сама редко когда едала» (Известия ВЦИК. 19.10.1919). Известинская идиллия контрастирует с описанием голода в других лагерях. Формально устройство питания для заключенных осенью 1919 года выглядело так: «Прием передач ежедневно от 8 до 10 утра. <...> Продукты лагерь получает из Центропленбежа, никакой расплаты за полученное еще не велось. Продукты получаются по раскладке Центропленбежа. Продовольствие на человека стоит около 5 руб. Паек заключенного работающего и неработающего одинаков. Расходы по лагерю от 13 августа по 23 сентября выразились в 246 698 руб. 50 копеек» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б Л. 247).

В июле 1920 года врач Красного Креста пишет, что «раскладка не соответствующая по количеству калорий даже голодному пайку не соблюдается ни в одном из лагерей». Отчетов об Ивановском лагере в этом время нет, но в сентябре 1920 года тем заключенным, у кого не было в Москве знакомых и родственников, угрожала голодная смерть. Ипполит Булацель, которого привезли из Киева, сообщает это время в Красный Крест: «У меня болезнь почек и ревматизм на подагрической почве в связи с полным истощением вследствие недостаточного питания» («Заклейменные властью»).

Через несколько месяцев изобилие стола подробно описывает Малиновский: «1 января 1921 года. На обед приносили суп с перловой крупой (иногда кроме того с мясом или рыбой) или с капустой. <...> Порции порядочные: большая тарелка. А так как все принесенное поступало в полное распоряжение заключенных, а выдавали больше, чем следовало по порциям, то желающие, съев свою порцию, получали прибавку. Около 3 час. дня — кипяток. Около 6 ч. вечера — ужин. (то же, что и на обед). Около 8 ч. — кипяток. В общем кормили сытно. Многие, кроме того, получали передачу. Мне Женя (дочь – ЕН) приносила роскошную передачу: пирожки, вареные овощи, хлеб, печеный картофель, рисовую кашу, кофе. <...> 2 января. Кормят довольно сытно. Три раза кипяток: утром, после обеда и после ужина. Обед и ужин: дают похлебку с кашей, картофелем, иногда с мясом или рыбой; дают по 1 фунту хлеба (работающим в мастерских по 1 ¼ ф — 1 ½ ф.) по 6 золот<иков>. сахару и по кусочку коровьего масла. Передача 2 раза в неделю: по вторникам и пятницам. По воскресеньям — свиданье, когда тоже можно приносить передачу. Мне Женя уже принесла великолепную передачу: пирожки, пирог с рисом, вареное мясо, вареные овощи, печеный картофель, рисовую кашу, кашу из перловой крупы, чай, соль».

Вероятно, в начале 1921 года стало менее голодно: «За самое последнее время скудный рацион несколько повышен особенно для больных (питание в околодке лучше обычного. Заключенные там получают санаторный и лагерный паек. Хлеба 1 ½ Ф, мясо, жиров, правда всего понемногу). Общее питание заключенных скудное на 12. 03.<1921> крупы 16 зол. на человека, голья рыбы или сельдей 12 зол. Соли 4/8* <зол.>, картофель 1 ф. Жиров 0.53 зол. Сахар 0.8 зол. Хлеба 3/4 ф. и 1/4 ф за работу. На кухне дежурный от заключенных наблюдает за приготовлением пищи». Через месяц, в апреле 1921 года, работающим заключенным полагалось на 100 граммов хлеба больше: «Питание заключенных недостаточное: ежедневно выдается 3/4 ф. хлеба и 1/2 ф. за принудительные работы, мяса 24 зол. крупы 25,5 зол, жиров 2,45 зол. овощей 19,5 зол, картофель 9,6 зол. сахару — 3,2 зол, соли 3-2, кофе 1,2. На распределение и утечку продуктов не жалуются. Есть дежурные по коридорам (представители заключенных от каждого коридора – ЕН) на кухне».

* фунт 400 г, в столовой ложке помещается 6 золотников, соли в других документах полагалось от 2 до 5 золотников. Возможно, в данном случае 4/8 вместо очевидной ½ это опечатка и имелось в виду 4–8, от 4 до 8 золотников.

Помимо частных передач заключенные время от времени получали помощь из Политического Красного Креста. 4 марта Малиновский записывает, что от Красного Креста «давно не было передачи. Одни говорят, что весь Кр. Кр. арестован; другие — что арестованы некоторые его члены». Общее беспокойство заключенных сохранил и отчет общества, представитель которого приходил в лагерь через полторы недели после сделанной Малиновским записи: «Как ни скудны передачи Красного Креста, но ими страшно дорожат, так как питание очень плохое, и передачи с воли имеют далеко не все. Если придется прекратить передачи Креста для заключенных будет большое лишение». Сам Малиновский относился к наиболее благополучной трети заключенных: «Передачи родственников бывают три раза в неделю и являются значительным подспорьем. для тех, кто их имеет, но таковых немного — 30–35%. Очень многие не имеют ни родных ни знакомых в Москве. Отношение к Красному Кресту хорошее, но передачи не удовлетворяют, слишком незначительны, высказывается пожелание об их увеличении».