Адрес: Москва, ул. Ботаническая, д. 25

Марфинская шарашка / Спецтюрьма № 1 / № 16 МГБ / НИИ Связи — спецтюрьма, расположенная на территории бывшего

В 1884 году в деревне Марфино, жалованной Дмитрию Пожарскому царской грамотой в 1623 году и взятой в казну по приказу Екатерины Великой в 1764 году, был построен

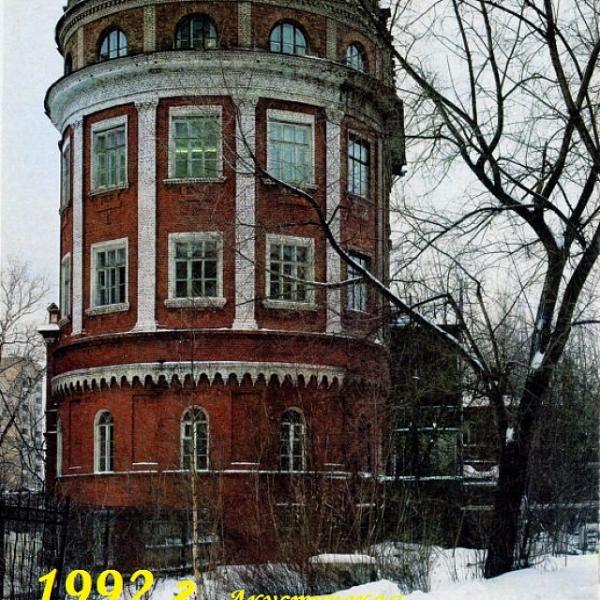

Бывшая акустическая лаборатория Спецтюрьмы № 16 МГБ. 1992. Фото: архив общества «Мемориал»

После войны на базе шарашки зародилось оборонное предприятие — «Лаборатория № 8», где работали в том числе и пленные немецкие специалисты. Из закрытой научной лаборатории в 1952 году выросло передовое предприятие, где были выполнены важные разработки: средства связи (в том числе правительственные «вертушки»), системы управления ядерным потенциалом страны (известные всему миру «ядерные чемоданы» — их сейчас три на службе России), спутниковая и космическая связь, средства связи подводных лодок и военных истребителей. Среди специалистов, работавших в разные годы на предприятии, — авторы первых шифровальных машин (Петерсон А. П., Калачев К. Ф., Нейман И. С.), разработчики средств спецсвязи академики Котельников В. А., Минц

В здании Марфинской шарашки в советское время располагалась детская колония НКВД.

Из книги «Суперпрофессия» Марка Захарова:

Отец служил после фронта в охранных частях московского гарнизона, моя няня очень состарилась, мать в одиночестве тащила семейный бюджет, потому что отца после демобилизации довольно скоро выслали из Москвы как судимого по

58-й статье. Мать некоторое время вела драмкружок в Марфинской детской колонии НКВД, естественно, за грошовый заработок. Как она туда устроилась — не понимаю. Может быть, от отчаяния согласилась начто-то , о чем думать не имею права. А подумал непроизвольно и только сейчас. В здании, где она работала, располагалась некогда знаменитая «шарашка», описанная Солженицыным.

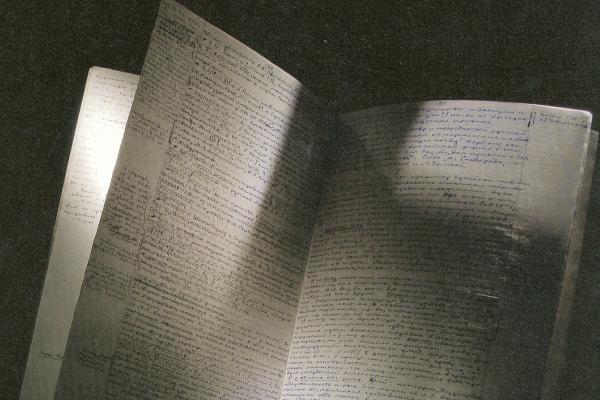

Марфинская шарашка. 1940-е годы. Фото: «Александр Солженицын: Из-под глыб». Рукописи, документы, фотографии. М.: Русский путь, 2013

По воспоминаниям Льва Копелева:

Военнопленные немцы работали на строительстве и непосредственно в помещении шарашки, настилали полы в коридорах, оборудовали котельную, уборные, даже некоторые кабинеты. И в подвалах, и в коридорах стояли шкафы со все еще недоразобранными архивами берлинских лабораторий «Филипс». Среди наших спецзека было тогда уже несколько немцев — инженеров и техников. Они, так же как я, переговаривались с пленными по ходу в коридоре, уславливались о встречах в подвале. Иногда мы вели с ними простейший обмен: мы давали селедку и папиросы (нам полагался спецпаек: по

1-й категории — «Казбек», по2-й — «Беломор», по3-й — «Север»), а онигде-то добывали водку, бритвенные лезвия, заграничные носки. Некоторых я знал в лицо, на их вопросы отвечал, как полагал обязательным для работника спецобъекта, блюдущего «гостайну»: мол, я — переводчик, перевожу всякую научную литературу, а что здесь делают — не знаю и не понимаю.Один из наших немцев радостно сказал мне: «А я сегодня своими глазами видел открытку с немецкой маркой. Помните, у военнопленных был бригадир, такой высокий блондин, лейтенант? В прошлом месяце его увезли с целой партией… Сказали, на родину. Никто не верил. А вчера некоторые получили открытки и письма. Лейтенант написал из Дортмунда. Просто не верится… Отсюда уехал домой, в Германию». Узнали — наперебой матерились — вот что значит «гостайна»!

О марфинской шарашке осталось множество свидетельств в художественной литературе и в мемуарах. Дело в том, что состав ее заключенных был очень разнообразен по набору специальностей. Разработки аппаратов искусственной речи требовали привлечения специалистов из разных областей: математиков, филологов, философов, архитекторов и других.

С. Ивашев-Мусатов. Солженицын в Марфинской шарашке. Карандаш. 1949. Фото: архив общества «Мемориал»

Первые полгода пребывания Солженицына в Марфинской шарашке царила удивительная свобода: руководство не было строгим, и зэки неспешно трудились, оборудовали лаборатории, много и свободно читали и в любое время могли гулять по двору. Спустя десять лет Солженицын создал литературный памятник Марфинской шарашке — роман «В круге первом», в котором подробно описал это время:

Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых тремя железнодорожными составами из Германии; захватывала удобные немецкие стулья и столы; сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультракоротким радиоволнам, акустике; выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить.

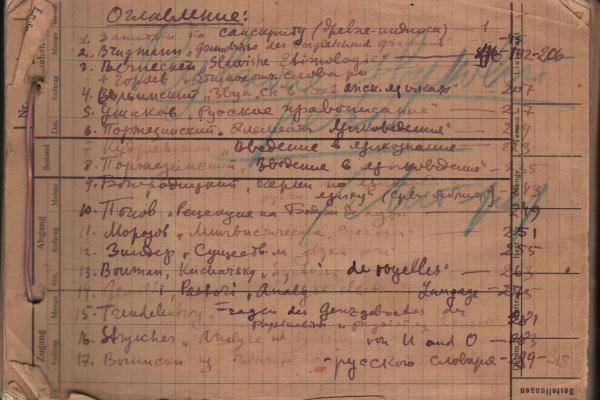

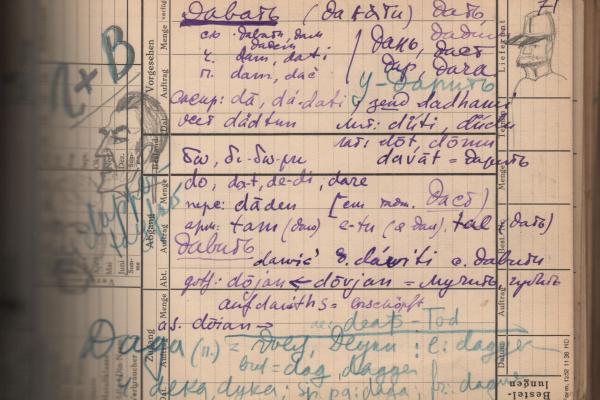

В Марфине Солженицына назначили библиотекарем. Одной из привилегий было книжное изобилие. Среди книг снова оказался словарь Даля, чтением и конспектированием которого Солженицын занимался еще в оптической шарашке в Загорске. Из воспоминаниям друга и сокамерника Солженицына Льва Копелева:

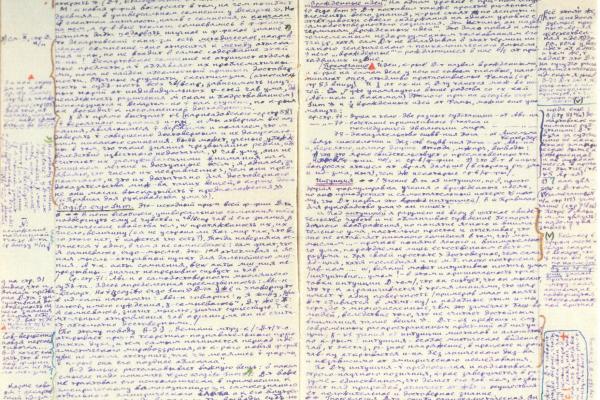

Солженицын постоянно читал словарь Даля, делал выписки в маленьких самодельных тетрадках либо на листках, которые потом сшивал. Он писал крохотными буквочками-икринками, сокращал слова, иные заменял математическими или стенографическими значками. Тогда он изучал стенографию по самоучителю». Так же внимательно Солженицын прочитал «Войну и мир», делая заметки на полях книги. «Том из старого собрания сочинений Толстого был его собственностью, он его никому не давал. Когда я все же выпросил, то увидел текст и поля, испещренные пометками. Некоторые показались мне кощунственными. Он помечал «неудачно», «неуклюже», «галлицизм», «излишние слова».

Рабочий день можно было растягивать с 9:00 до 23:00, и большую часть времени Солженицын проводил в высокой сводчатой комнате, за большим письменным столом у открытого окна. У стола были радио-проводка, переходник с четырьмя штепселями (для настольной лампы, электрической плитки, прикуривателя и переносной лампы), тетради, блокноты и папки. В обеденный перерыв, как и всегда в свободное время, заключенным было разрешено проводить время на воздухе, свободно переходить из жилого отсека в рабочую зону или во двор тюрьмы.

Тогда можно было громко включать Би-би-си в тюремном общежитии (его и глушить еще не умели); вечерами самочинно гулять по зоне, лежать в росеющей траве, противоуставно не скошенной (траву полагается скашивать наголо, чтобы зэки не подползали к проволоке).

Ближе к отбою полагалось находиться в общежитии — марфинской комнате-камере: спальное место с двумя матрасами, двумя подушками, двумя одеялами и двумя простынями включало табуретку для одежды и тумбочку с настольной лампой. Как правило, Солженицын читал до двенадцати, маскируя свет, затем надевал наушники и полчаса в темноте слушал ночной концерт.

Лев Копелев, Александр Солженицын, Дмитрий Панин. Фото: архив общества «Мемориал»

«Статный мужчина в офицерской шинели спускался по лестнице, когда на следующее утро я вытирал лицо выданным казенным полотенцем. Мне сразу понравилось открытое лицо, смелые голубые глаза, чудесные русые волосы, нос с горбинкой. Это был Александр Солженицын , – так спустя 25 лет вспоминал свое первое впечатление о Солженицыне его сокамерник и будущий друг Дмитрий Панин. Он писал далее:

После этапа и месяца в московской Бутырской тюрьме я изголодался по воздуху, и через несколько минут тоже выскочил за ним. Всего несколько зэков гуляли под старыми редкими липами обширного двора, заросшего травой. С меня не успели снять еще бандитские доспехи, поэтому я сразу оказался окруженным старожилами. Солженицын гулял один поодаль, но когда любопытство остальных зэков было удовлетворено, подошел ко мне и предложил пройтись вместе. Первый краткий наш разговор запомнился. «Когда я глянул вниз, спускаясь с лестницы, — сказал мне Солженицын, — в темноте площадки я увидел лик нерукотворного Спаса».

Панин и Солженицын быстро подружились. Почти три года они проработали бок о бок на Марфинской шарашке, а затем вместе были этапированы на общие работы в лагерь в Экибастузе. Они уже были в дружеских отношениях, когда встретили Льва Копелева, с которым Панин сидел в Бутырках.

Из воспоминаний Льва Копелева о Панине и Солженицыне:

Дмитрий Панин — коренной москвич, дворянин, инженер, теоретик кузнечного дела. Арестовали в 1940 году за «разговоры». Получил по ОСО пять лет. А в лагере в 1943 году его судили за «пораженческую агитацию» и уже «навесили полную катушку» — десять. В Бутырки его привезли из Воркуты по спецнаряду. Таких, как он, в камере было много. Инженеры, научные работники. От них я впервые услышал о «шарашках». <…> Он [Солженицын] встал навстречу. Высок, светло-рус, в застиранной армейской гимнастерке. Пристальные светло-синие глаза. Большой лоб. Над переносицей резкие лучики морщин. Одна неровная — шрам. Рукопожатие крепкое. Улыбка быстрая.

Копелев тоже коротко сошелся с Солженицыным, поскольку у них было много общего: оба учились в одном институте, воевали на одном фронте и оба увлекались литературой. Солженицыну, который тогда переживал перемену взглядов, было важно, что Копелев был еще хорошо эрудирован в историко-политических вопросах СССР:

Уже в самые первые дни Солженицын сказал мне:

— Ты мог бы мне последовательно рассказать историю революционного движения в России? Ну, это понятно, что всего нельзя помнить. Но мне важна общая последовательность, связь событий, характеристики людей. Главное, чтоб без брехни, без замалчивания и насколько можешь объективно, беспристрастно. Ты, конечно, пристрастен. Ты же марксист-ленинец и, значит, должен быть всегда партийным. Но я это понимаю и могу сделать соответствующую поправку. А ты рассказывай, выкладывай все, что помнишь. Только не темни, не агитируй и ничего не зажимай. Излагай и другие версии, другие точки зрения. И не мешай мне самому судить, выбирать. Не дави на мозги.

Наши перипатетические «семинары по истории» нередко прерывали споры и перебранки. Панин был наиболее радикален и непримирим. Убежденный, что большевики — это орудие Сатаны, что революция в России была следствием происков злонамеренных иноземцев и инородцев, он верил, что спасение придет только вследствие чуда, по велению свыше. Но готовить спасение надо, очищая душу, мысли и... язык. С этой целью он решительно отказывался употреблять иностранные, или, как он говорил, «птичьи», слова. Вместо «революция» говорил «смута» или «переворот», вместо «коммунисты» — «большевики» или «большевички», «инженеров» называл «зиждителями».

Обычно все трое записывались на вечернюю работу, а до ежедневной проверки старались как можно дольше гулять вместе. Иногда у них возникала потребность в одиночестве, и тогда двое старались охранять покой одного. По воспоминаниям Копелева, «чаще других просил об одиночестве Солженицын. Он шагал по нашей тропе, высокий, тонкий, в длинной шинели, опустив наушники армейской шапки. А мы с Паниным патрулировали у выхода на главную площадку двора, для которой шарашечные остряки придумывали звучные названия: «Площадь растоптанных надежд», «Треподром», «Ишачий манеж» и т.п.».

Первые полгода, когда работа шарашки только налаживалась, они провели несколько вечеров в помещении библиотеки, читая стихи:

Оба — Лев и Солженицын — декламировали изумительно. Однажды я упросил их почитать раннего Маяковского. Лев выбрал отрывки из поэмы «Облако в штанах», а Саня — «Флейту-позвоночник». Оба не жаловали поэта, но читали все равно его стихи с большим пониманием. На мой взгляд, пальма первенства принадлежала Саше, так как, обладая артистическим талантом, он мимикой дополнял звучание и смысл стихов. <…> Как-то я поведал своим литературным друзьям, что не очень люблю русские стихи, поскольку не нахожу в них призывов к рыцарству, благородству, подвигам… и привел строфу скаутского гимна: «Не страшись работы и опасности, помни, что ты молод и силен». «Это не поэзия!» — разом воскликнули они. Тогда я попросил указать мне поэта, где подобные мысли отражались бы в подлинно поэтической форме. За обветшалостью мы не стали трогать восемнадцатый век. В девятнадцатом самые известные поэты насмехались, издевались, низводили, но не воспевали рыцарства: переводные баллады Жуковского были лишены динамизма и выглядели пресными, остальных эта сторона вообще не трогала. В двадцатом веке Лев обнаружил не совсем то, что мне хотелось, но по духу близкое и созвучное: на память он читал Гумилева, которого любил и почитал. <...> Саня в ту пору любил Есенина, прочел нам как-то несколько лучших его стихотворений, но поклонников в нас не нашел.

Панин Д. М. Лубянка–Экибастуз. Лагерные записки. Гл. На шарашке. Встреча с Солженицыны

Когда их разговоры затрагивали политические или мировоззренческие вопросы, то их позиции чаще всего расходились, и беседы перерастали в споры или ссоры. Многие из них Солженицын отразил в романе «В круге первом», в котором Панин выступил прототипом персонажа Дмитрия Сологдина, а Копелев — Льва Рубина.

Кроме того, несдержанность Льва объяснялась тем, что по сравнению со мной, старым, испытанным дуэлянтом, он спорить не умел. Впервые здесь, на шарашке, он узнал, что представляет собой обмен мнениями внутренне свободных людей. До этого в своей среде он встречался лишь с теми, кто был со всем согласен или помалкивал, поскольку откровенный разговор в партийных компаниях был чрезвычайно рискованным. Более того, я убедился, что борьба мнений, как средство отстоять истину, была незнакома Льву. Ему казалось достаточным одержать временный тактический успех, поэтому, постоянно чувствуя, как почва уходит из-под ног, он начинал горячиться, кричать и даже ругаться. Порой мне казалось, что он готов меня убить, но через день-два все входило в норму, и вскоре при первом удобном случае споры возобновлялись. Обычно наши столкновения происходили с глазу на глаз, но иногда мы прибегали к Солженицыну как к арбитру.

Панин Д. М. Лубянка–Экибастуз. Лагерные записки. Гл. На шарашке. Встреча с Солженицыным

В таких перепалках мы с Солженицыным бывали союзниками. Но когда оставались вдвоем, то он противопоставлял моим диалектико-материалистическим рассуждениям упрямое недоверие. В ту пору он считал себя скептиком, последователем Пиррона, но тогда уже ненавидел Сталина — «пахана», начинал сомневаться и в Ленине.

Я пытался вести какую-то среднюю линию между ними, но оттенок того, что каждый из них понимает жизнь лучше, чем я, у них был… Панин, и Копелев, оба на 6–7 лет старше меня, привыкли относиться ко мне как к младшему и как бы ведомому.

Сараскина Л. И. Солженицын. Из воспоминаний Солженицына. С. 337

Мы спорили, топчась по снегу, шепотом, чтоб не услышали другие гуляющие, сквернословя и матерясь, чтобы «колорит» беседы не отличался от обычной зековской трепотни. Я пытался убеждать его, приводил примеры сбывшихся марксистских прогнозов. Он возражал, что это лишь исключения, которые подтверждают правила, — вроде метеосводок: врут, врут, а вдруг и угадают — то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет…

С начала 1948 года в Марфине резко изменились режим и характер работ.

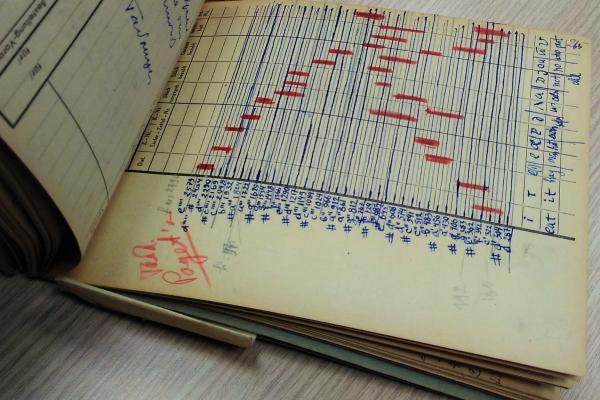

Закрытым постановлением Совмина СССР от 21 января 1948 года спецобъект №8 системы МВД становился «Лабораторией №1» при отделе оперативной техники МГБ СССР, созданной с целью разработки аппаратуры засекречивания телефонных переговоров гарантированной стойкости. На шарашку прибывали связисты, радиоинженеры и радиотехники, физики, химики, математики. Зэкам объявили, что отныне они являются сотрудниками особо секретного НИИ и что им доверено изобретение телефона, чья связь будет недоступна для любых подслушиваний или перехватов. Тем, кто по-настоящему увлечется этой задачей и добьется результатов, обещали реальные блага: досрочное освобождение, награды, престижный статус в научной среде. Панина определили в конструкторское бюро по разработке шифраторов, Копелева и Солженицына (передавшего заведование библиотекой сотруднику МГБ) — в группу, изучавшую звучание русской речи. Солженицыну доверили математическую область исследования, Копелеву — фонетическую.

Солженицын — заключенный на шарашке «Марфино». Официальный снимок в казенном костюме и галстуке. Декабрь 1948. Фото: Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. М.: Согласие, 1996

Из воспоминаний современников шарашки:

Место было пустынное. Домов вокруг не было. Из города трамвай доходил только до Останкинского дворца. Дальше надо было добираться пешком, через парк, километра полтора примерно, — вспоминает бывшая сотрудница Лаборатории № 8 Надежда Александровна.

Марфинская лаборатория, а ныне ФГУП «НИИ автоматики», занимала здание бывшей духовной семинарии, в1930-е годы здесь располагалась детская колония МВД.

Тут росли липы. И был двойной забор с колючей проволокой. Проходная не такая, как сейчас, — маленькая совсем, а рядом с ней небольшой домик. Говорят, когда здесь колония была, это была баня. А вокруг ничего — ни Ботанической, ни Малой Ботанической. Там, где сейчас улица Академика Королева, текла речка и впадала в Останкинский пруд. А тут только наша лаборатория и забор, забор… А на углу вышка и солдатик с ружьем.

Шарашка распространилась на все здание, открылось много новых помещений, траву во дворе скосили под корень, двери на прогулку открывали строго по звонку, письма стали приходить с большой задержкой.

Стали строже и реже свидания. С 9 июля 1947 по 19 мая 1950 года Солженицын виделся со своей женой Натальей Решетовской четыре раза. Свидания устраивались в Таганской или Лефортовской тюрьме.

Эти свидания были что-то вроде древнегреческих стел — плит барельефов, где изображался и сам мертвец, и те живые, кто ставили ему памятник. Но была на стелах всегда маленькая полоса, отделявшая мир тусторонний от этого. Живые ласково смотрели на мертвого, а мертвый смотрел в Аид, смотрел не веселым и не грустным — прозрачным, слишком много узнавшим взглядом.

На свидании 19 декабря 1948 года Решетовской пришлось сказать мужу о необходимости формального развода, чтобы спастись от увольнения. Солженицын дал на это добро, но они не успели оформить развод, как ее все равно уволили. В следующем году она уехала из Москвы в Рязань, где устроилась в Рязанский сельхозинститут.

В Марфине Солженицын впервые занялся сочинением в уме автобиографической эпопеи «Дороженька». Он сочинял ее с помощью палочек, которые чертил карандашом на бумаге (на пересылке и потом в Экибастузе он использовал для этого четки).

Лев Копелев, автор воспоминаний под названием «Утоли мои печали» (оно отсылает к историческому следу здания, где располагалась шарашка: Церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» при

Александро-Мариинском детском приюте).

К осени 1949 года на Солженицына все чаще сваливалась казенная, однообразная работа, которую он не желал выполнять, и в итоге он отказался войти в криптографическую группу. «Он стал отличным командиром артикулянтов, был действительно незаменим. Это понимал каждый, кто видел его работу и мог здраво судить о ней. Это сознавал и он сам и вовсе не хотел переключаться на унылую математическую поденщину рядовым» (Копелев Л. З. Утоли моя печали. Гл. Марфинская шарашка). Солженицыну сообщили, что в таком случае он будет взят на этап. Из воспоминаний Солженицына:

Я уже нащупывал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядника с Красной Пресни — «не попасть на общие любой ценой». Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке. Тюрьма разрешила во мне способность писать, и этой страсти я отдавал теперь все время, а казенную работу нагло перестал тянуть.

Сараскина Л. И. Солженицын. Из воспоминаний Солженицына. С. 343

Ожидая скорого этапа, Солженицын уложил все свои рукописи в два листа, исписанных смесью сокращенных слов. Свои конспекты по Далю, по истории и философии он оставил Копелеву. Все его конспекты уцелели благодаря Гумеру Ахматовичу Измайлову, осужденному на десять лет, досрочно освобожденному и ставшему в Марфине вольнонаемным. Именно он вынес и передал родным Копелева конспекты Солженицына и архив Копелева. Другую часть архива Солженицына взяла к себе сотрудница Марфинского НИИ Анна Васильевна Исаева.

Из воспоминаний дочери Исаевой Т. А. Жидковой:

С заключенным Солженицыным, а для всех, кто знал его в те года, — просто Саней, они работали, сидя за одним большим столом и, нарушая распорядок, общались. Это само по себе уже было серьезным проступком. <…> Не знаю, что могло ожидать девушку, которая осмелилась взять у отправленного на этап заключенного и вынести с шарашки тайные рукописи (не только листки, но и самодельные книжечки!). К счастью, никто не узнал о мамином поступке. Он никак не повлиял на ее работу на шарашке.

Рукописи Солженицына мама хранила в течение семи лет, несомненно, у себя дома. Жила она в то время в здании бывшей церкви на Люсиновской улице (ныне вновь церковь, величественный храм Вознесения Господня). <…> Там же, возле этого «дома», произошла их встреча с освобожденным из ссылки Солженицыным в 1956 году, когда мама вернула ему сохраненные бумаги. Об этом я никогда ничего не слышала. Он вспоминает, что содержательного разговора не состоялось, мама отдала рукописи и ушла, что-то неладное происходило у нее дома.

Мне передали, что в 1994 году, после возвращения в Россию, Солженицын пытался маму разыскать – он расспрашивал о ней во время встречи с сотрудниками НИИ автоматики [название марфинской шарашки в 1994 году]. Но это было уже невозможно. Мама умерла в 1991 году в больнице от онкологического заболевания в последней стадии.

Из воспоминаний Солженицына об Анне Исаевой:

Я знал, что она живет в церкви на Большой Серпуховской. И когда летом 1956-го я приехал в Москву, пошел ее искать. Нашел церковь, посмотрел список жильцов, увидел фамилию «Исаева», постучал. Она вышла в большом смущении (у нее был гость), потом вернулась и принесла тетрадки. В романе Нержин не оставляет Симочке архив — не мог же я дать на нее наводку! А на самом деле свои бумаги я Анечке оставил.

Сараскина Л. И. Солженицын. Из воспоминаний Солженицына. С. 345

А раньше всех вспомнить — Анну Васильевну Исаеву, сотрудницу шарашки Марфино: под страхом кары МГБ и уголовного кодекса она приняла от меня, сохранила 7 лет — и вернула мне в 1956 году мою рукопись «Люби революцию» (без того не собрался б ее возобновить) и многочисленные блокнотики далевских выписок, так ценные для меня. Спасибо ей сердечное.

Солженицын А. И. Бодался теленок с дубом. С. 509

В книге «Утоли моя печали» Копелев приводит слова Абрама Менделевича (заместителя по научной части), переданные ему одной из технических сотрудниц лаборатории (мы оставались вдвоем по вечерам в комнате, которую полагалось запирать изнутри как «особо секретную»).

Среди нашего спецконтингента большинство — враги народа. Есть, конечно, и такие, кто более или менее искренне раскаивается в совершенных преступлениях. Но об этом будут судить компетентные органы, а мы все должны за ними наблюдать, чтобы, если спросят, дать необходимые сведения. Есть и злобные, неразоружившиеся краши, такие, кто почти не скрывает ненависти к Советской власти. За ними нужен глаз да глаз. Пока они добросовестно работают, приносят пользу, им будут создавать условия, некоторых материально поощрять, а тех, кто помоложе, кто не закаменел, может быть, даже перевоспитывать… Самые опасные, самые коварные враги — это двурушники, не разоружившиеся и не раскаявшиеся. Такие, как Копелев. Эти все еще в масках, все еще скрывают подлинное нутро, притворяются советскими патриотами, даже идейными коммунистами… С ними требуется удвоенная, утроенная бдительность. Нельзя верить ни одному их слову. Решительно избегать любых разговоров, не имеющих отношения к работе. Конечно, нужно учиться всему, что они умеют, использовать их знания. И поэтому не следует создавать конфликтных отношений, грубить, говорить резкости… Но о каждой попытке сближения немедленно докладывать, а самим уклоняться вежливо, но категорично…

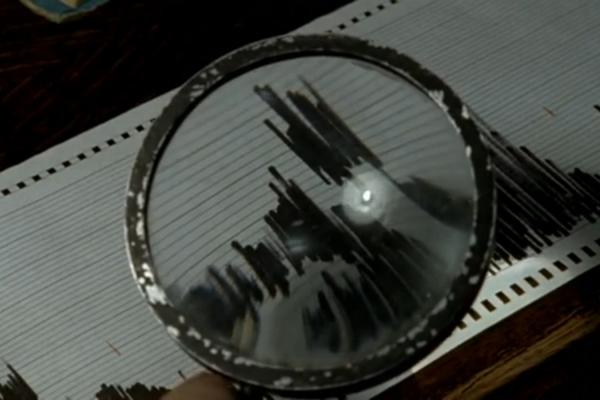

В 2006 году на экраны вышел телевизионный фильм режиссера Глеба Панфилова «В круге первом», сценарий для которого написал Александр Солженицын.

История картины началась в сентябре 2002 года, когда кинокомпания «Вера» приобрела у Солженицына права на экранизацию романа как для телевидения, так и для кинопроката. В марте 2004 года права телевизионной экранизации были уступлены телеканалу «Россия».

Съемки фильма стартовали в декабре 2004 года и продлились шесть месяцев. В рамках съемочного периода группой были совершены две экспедиции. Одна — в дальнее Подмосковье. Там были сняты экстерьеры «шарашки» — спецтюрьмы, где проходит большая часть действия романа. Вторая экспедиция была совершена на Валдай, где находилась точная копия «ближней дачи» Сталина. В павильонах Мосфильма были построены две масштабные декорации — «шарашки» и «Лубянской тюрьмы». Летние натурные съемки проходили в Звенигороде, зимние — в Москве.

«В круге первом». Постер телесериала. 2006

Многосерийный телефильм «В круге первом» — редкий случай, когда в создании экранизации самое деятельное участие принимает автор романа, ставшего литературной основой. Сценарий написан

Использована эстрадная музыка послевоенных лет, где лейтмотивом выступают восхищение Родиной (с начавшим фигурировать именем Россия), признание в любви Сталину и акцент на то, что нам любой враг нипочем.

Серия 1. Россия («Где найдешь страну на свете краше Родины моей?»). Музыка А. Новикова, слова С. Алымова. Исп. С. Лемешев. 1947 год.

…Россия вольная, страна прекрасная,

Советский край — моя земля.Где найдешь людей могучей

В ратном деле и труде?

Разогнали злые вражьи тучи

Победили мы везде…

Серия 2. Песня о столице («Стоит наш Союз, как утес величавый»). Музыка братьев Дмитрия и Даниила Покрасс, слова В.

Серия 3. Не скосить нас саблей острой («Было много охотников разных»). Музыка братьев Покрасс, слова В.

Серия 4. Наша детская железнодорожная («По счастливой магистрали»). Музыка И. Дунаевского, слова Я. Шварцмана (1937).

Серия 5. Колхозная песня о Москве («От колхозного вольного края свой привет мы тебе принесли»). Музыка Ф. Маслова, слова В. Гусева.

Серия 6. Краснофлотский марш («Вкруг советской земли океаны легли»). Музыка М. Блантера, слова В.

Серия 7. Наш тост («Если на празднике с нами встречаются»). Музыка И. Любана, слова М. Косенко и А. Тарковского. 1942 год.

Серия 8. Песня о Сталине («На просторах Родины чудесной»). Музыка М. Блантера, слова А. Суркова. 1937 год.

Серия 9. Вставай, патриот («Вставай, патриот, на защиту страны, наше грозное время не ждет»). Музыка З. Дунаевского, слова В.

Спектакль «Шарашка» в Театре на Таганке. Режиссер Юрий Любимов.

Подборка материалов о поставленном спектакле на сайте театра.

Иллюстрация афиши спектакля Ю. Лутохиной