Адрес: Москва, ул. Прянишникова, д. 2а

С 1957 по 1969 год в Московском полиграфическом институте преподавал

Полиграфический институт. 1981–1983 гг. Фото: PastVu

Лев Зиновьевич Копелев родился в Киеве 9 апреля 1912 года. В 1935 году он вместе с семьей переезжает из Харькова в Москву и поступает на факультет иностранных языков, а в 1941 году заканчивает аспирантуру ИФЛИ. Осенью того же года Копелев уходит добровольцем на фронт и становится специалистом по военной пропаганде. Он прошел войну целиком, однако за месяц до ее конца, в апреле 1945 года, Льва Зиновьевича арестовывают. Официальное обвинение гласило — за клевету на командование Красной армии, прославление буржуазного гуманизма(!) и жалость к противнику, однако настоящая причина ареста заключалась в том, что во время дислоцирования РККА в Восточной Пруссии Копелев писал рапорты и жалобы на солдат Красной армии, действия которых сравнивал со злодеяниями фашистов, и которых описывал как безжалостных мстителей, сжигающих дома, насилующих женщин, грабящих и убивающих гражданское население.

Копелев провел в заключении почти 10 лет и вышел на свободу в 1954 году. В 1956 году он был реабилитирован, восстановлен в принят в Союз писателей. В 1972 году сотрудник КГБ в частной беседе скажет Копелеву:

«Я ознакомился с вашим следственным делом, я был глубоко потрясен, просто не понимаю, как вас могли посадить, даже тогда. Это было совершенно бессмысленно, несправедливо… Я убежден, что вы глубоко советский человек, что в случае опасности для нашей Родины вы опять возьмете автомат, как тогда».

Копелев Л. Утоли моя печали. М., Новая газета, 2011

Лев Копелев во время заключения: в Марфинской шарашке. Зима 1950–1951 гг. Фото: belousenko.com

Благодаря реабилитации, перед в прошлом опальными учеными и писателями вновь открываются двери институтов и издательств; появляется возможность работать, публиковаться одновременно в нескольких местах. Так, в 1957 году Копелева приглашают сразу в два учреждения — в Институт истории искусств и в Московский полиграфический институт. Раиса Орлова, жена Льва Зиновьевича, вспоминала:

В годы оттепели мы были очень деятельны. Мы писали вдвоем и порознь статьи для журналов «Иностранная литература», «Новый мир», «Москва», для «Литературной газеты», «Московской правды», «Московского комсомольца». Мы читали лекции по путевкам Союза писателей, Всероссийского театрального общества и общества «Знание» в университетах, институтах, библиотеках, театрах в Ленинграде, Красноярске, Новосибирске, Саратове, Горьком, Тбилиси, Ереване, Львове, Харькове, Кишиневе, Ужгороде, Черновцах, Вильнюсе, Риге, Таллине, Владивостоке… В МГУ и в большие институты Москвы нас не приглашали, там распоряжались наши противники, но мы побывали едва ли не во всех московских библиотеках. У нас обоих была постоянная работа. Р. в редакции «Иностранной литературы»; Л. в Институте истории искусств писал работы по истории немецкоязычного театроведения, начал большую монографию «Гете и театр».

Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве 1956–1980. М., 1990

Впрочем, еще во время «Оттепели», с начала

… Сталинцы, или «черные», как мы их называли, одержали победу… Секретарь партийной организации Института истории искусств сказал мне: «Райком требует, чтобы ты объяснил свое отношение к партийной критике».

Партийное собрание шло необычайно вяло, уныло. Но я в тот день устал и, сидя в дальнем углу комнаты, уснул. Меня толкнул сосед, сунул мне записку от председательствовавшего приятеля: «Не спи, сволочь, о тебе же говорят!».

Каяться я не стал. Решения обо мне не принимали, в протокол занесли, что я должен подумать и дать письменные разъяснения.

Друзья уговаривали, что я должен написать вежливо, скромно, без полемики — нужна ведь простая отписка для райкома, никто этого всерьез не принимает. А если я буду продолжать упорствовать, то подведу всех товарищей, подведу Институт. <…>

Я не стал признавать своих «ошибок», а написал, что, видимо, неточно выразился и этим самым вызвал критику председателя Идеологической комиссии (секретарь парткома вставил ритуальное определение «справедливую»). Это была моя последняя уступка требованиям партийной дисциплины.Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве 1956–1980. М., 1990

Строительство нового корпуса Полиграфического института. Фото: PastVu

С 1965 года Копелев становится участником диссидентского движения. 5 декабря 1965 года он участвует в Митинге гласности на Пушкинской площади и вместе с другими участниками требует гласного суда над осужденными писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем. В конце января 1966 года Копелев записывает:

7 декабря 1965 г. — Партийное собрание в Институте [истории искусств]. Докладчик из ЦК Куницын. Грамотный, цивилизованный начетчик. Добродушен. Однако завел старую пластинку: «Идеологическая борьба обостряется… культ культом, но враги не дремлют». Назвал антисоветчиков: Тарсис, Рабин, Синявский, Даниэль. Тарсис в Англии ведет открытую антисоветскую пропаганду. У Рабина мрачная живопись, очерняет действительность. Даниэль и Синявский арестованы за то, что печатались за границей… <…>

Задав несколько вопросов, я стал говорить.

— Тарсис действительно писал антисоветчину, — я прочел «Палату номер семь» — бездарная графомания. Хорошо, что его выслали за рубеж. Рабин — талантливый художник, мне нравятся его картины, понимаю, что другим они могут не нравиться. Но называть «антисоветчик», клеить политические ярлыки — это наследие культа.

Синявский — талантливыйкритик-литературовед . Не верю, что он — Терц. «Суд идет» читалпо-английски . Плохая беллетристика. Но арестовывать за это — значит опять же действоватьпо-бериевски ,по-сталински . Что написал Даниэль, не знаю, его стихотворные переводы талантливы. Но что бы эти литераторы ни писали и где бы ни печатали — это нельзя считать уголовным преступлением. Можно критиковать, оспаривать. Идеологическая борьба — это борьба идей. А тюрьма, суды — это для настоящих преступников, для шпионов, для убийц, для таких врагов, которые стреляют, бросают бомбы.

Никто из наших мне не возражал, большинство были явно согласны, но спорить с товарищами из ЦК не привыкли.

Куницын отвечал многословно, по тону дружелюбно, общими фразами о многообразии форм идеологической борьбы, что наши враги, мол, хитры, коварныи т. д.

Несколько дней спустя я изложил то же самое, что говорил на собрании в Институте, в письме, адресованном Куницыну, просил его содействовать освобождению Синявского и Даниэля, и «пусть это дело разбирает Союз писателей». <…>

Еще до суда в газетах появились статьи, где Синявского и Даниэля называли корыстными изменниками, отщепенцами, «перевертышами». Это было пугающе знакомо.Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве 1956–1980. М., 1990

Правозащитная деятельность Копелева была очень активной — он пишет открытые письма и обращения в ЦК КПСС, протестуя против преследования инакомыслия; несколько раз дает интервью корреспондентам «Немецкой волны» и «Голоса Америки». В мае 1968 года он был исключен из партии и из Союза писателей за «многочисленные идеологические диверсии», а также за публикацию статьи в австрийском коммунистическом журнале «Возможна ли реабилитация Сталина?». В сентябре 1968 года, после того, как Копелев осудил вторжение в Чехословакию, последовали увольнение из Полиграфического института и запрет на публикации.

Копелев был не единственным, кто потерял работу

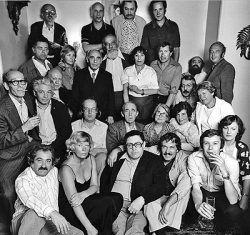

Владимир Войнович, Борис Мессерер, Фазиль Искандер, Булат Окуджава, Лев Копелев, Андрей Битов, Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Виктор Ерофеев и другие. 1979.

Многие оппозиционно настроенные ученые и писатели «выключались» из общества, оставались без работы и, значит, без средств к существованию. Однако от отчаянного и бедственного положения дел их спасала поддержка друзей.

… я не ощущал себя ни гонимым, ни отверженным. В таком положении были многие вокруг нас. И каждому из «наказанных» спешили помочь не только ближайшие друзья. В некоторых редакциях мне предлагали подписывать задним числом (чтобы могли сказать: «дело давнее») договоры на переводы, на составление реферативных обзоров, то есть на такие работы, которые можно было публиковать под псевдонимами либо даже только использовать «на правах рукописи», и спешили выплачивать авансы.

Поэт Борис Слуцкий, раньше очень редко бывавший у нас, пришел и выложил две тысячи рублей. «Это не подарок, должен будешь отработать. Нужны подстрочники к стихам разных иностранных поэтов. Это лишь часть гонорара».

У одного уволенного «за подпись» научного работника были маленькие дети, и семья не решалась снять на лето дачу. Заработков жены не хватило бы. Им принесли пухлый конверт, набитый разными купюрами: на оплату дачи.

В то лето я не встречал ни отчаявшихся, ни запуганных.Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве 1956–1980. М., 1990

Семья Копелевых жила так в течение 12 лет. В 1980 году Льва Копелева вместе с женой Раисой Орловой во время поездки в Германию лишают советского гражданства. В СССР они больше не вернутся.

Полиграфический институт. 1980-е гг. Фото: PastVu