Адрес: Москва,

Окрестности железнодорожной станции Пресня с начала

Пути станции Пресня и здание Краснопресненской тюрьмы. Фото: sd3.livejournal.com

Нынешняя тюрьма на Красной Пресне — СИЗО № 3 — расположена между железнодорожными путями малой кольцевой дороги, на которой находится станция Красная Пресня, и берегом

В начале века напротив станции, внутри железнодорожного кольца располагались казармы Первой артиллерийской бригады и Первого донского казачьего полка. Таким образом в окрестностях станции находились территория и помещения, в которых могло разместиться большое количество людей.

По сведениям из неустановленного источника, опубликованным на сайте

В приказах Дмитровского ИТЛ или Дмитлага – лагерно-производственного управления, которое строило канал «Москва-Волга» сохранились документы о приеме на работу, отпусках и увольнениях сотрудников «Краснопреснеского Эвакопункта». Самый ранний из них об отпуске врача этого Эвакопункта Дружининой С. А. Был издан 30 декабря 1934 года. Еще несколько подобных приказов относится к лету 1937 года (ГАРФ Ф. 9489. Оп. 2. Д. 52. Л. 259-263.Д. 117. Лл. 49, 72. Указано Д. Котилевичем).

Согласно описанию 1952 года, здания тюрьмы из силикатного кирпича были построены в 1938 году. Примечательно, что в этой же справке в соответствующей графе отмечено, что номер приказа, по которому тюрьма построена, неизвестен. Строительство кирпичных зданий шло уже в действующем месте заключения. В документах

Казармы рядом со станцией Пресня на карте РККА. 1941. Фото:

Официально это —

На самой станции Пресня, по документам 1946 и 1948 годов, существовал

Московский пересыльный пункт на Пресне. 1970–1975. Фото: И. М. Филатов,

Солженицын называет «Пресненским вокзалом» саму тюрьму, поскольку там заключенных «начинают растасовывать по камерам» (Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 1. Ч. 2. Гл. Порты Архипелага).

В 1942 году через пункт, рассчитанный на «547 000 человеко-дней, фактически прошло 1 006 457 человеко-дней». В следующем году прошло «852 065 человеко-дней». (Д. 113. Л. 120) За первую половину 1945 года из пересылки было отправлено 28 855 человек. В

Характер нашего учреждения имеет в себе ряд особенностей. Мы не можем сравнивать его с заводом или фабрикой… наше предприятие имеет прямую связь в деле укрепления тыла и создания ценностей через людские резервы. Государству и нашей доблестной Красной армии мы поставляем для мест заключения, на оборонные заводы, в лесные лагеря, на шахты ИТЛ СССР

с/х лагеря и проч. Я имею ввиду вопросы питания, санитарного обслуживания, размещения охраны и проч.Доклад начальника

пересыльно-питательного пункта Беспалова по итогам 1942 года

На первое января 1943 года в

Среди часто открывавшихся и закрывавшихся лагерей областного управления Пресненский пересыльный пункт выглядел самым постоянным учреждением. С 1943 года «Архивная группа УИТЛиК размещена в помещении пересыльной тюрьмы. В трехэтажном здании административного корпуса. На первом этаже 4 комнаты 53 кв. м, и в первом корпусе на

В конце 1943 — начале 1944 года на Пресне начинается ремонт и строительство новых зданий. Начальник пункта Гуров в феврале 1944 года докладывает об инспекции начальника отделения капитального строительства ГУЛАГа: «Начальник ОКСа Серов посмотрел, походил по территории пункта, потом и говорит: тов. Гуров? У вас строительство идет слабо, роете котлованы

Немецкая аэрофотосъемка. 1942. Фото: retromap.ru

За 1944 год заключенные восстановили кирпичный цех расположенного рядом с тюрьмой силикатного завода (позднее завод ЖБИ) и из сделанного там кирпича построили стены здания для заключенных — спецкорпус на языке управления лагерей и колоний, а также построили и накрыли крышей «коробку» административного корпуса. Строившийся спецкорпус включал в себя, дополнял и заменял более ранние тюремные постройки. На немецкой аэрофотосъемке 1942 года видно, что территория тюрьмы и план ее центрального здания совпадают с современными. Реконструкцию 1944 года вспоминает

В ноябре 1944 года «тов. Гуров» уже живописал успехи:

«Какое лицо имел пункт в прошлом? Пункт преобразовался. Раньше п/пункт был на самом худшем месте, а сейчас на самом лучшем месте. <…> Мы взяли на себя колоссальное строительство и строим неплохо».

Из доклада начальника пересыльного пункта

Тогда заключенных содержали уже не только в «корпусах» (бараках?), а в двухэтажном «каменном здании» на 24 камеры. Это здание, видимо, было одной стороной тюремного каре. В одной из камер этого корпуса в 1945 году ждал этапа Солженицын:

В камере немного больше средней жилой комнаты помещалось сто человек, сжаты были, ступить на пол ногой тоже нельзя. Это то время, когда Красная Пресня стала едва ли не столицей ГУЛАГа — в том смысле, что, куда ни ехать, ее нельзя было обминуть. <…> Арестантов отовсюду и вовсюду таскали через Пресню. <…> Пресня изнемогала от переполнения. Строили дополнительный корпус».

Солженицын. Архипелаг ГУЛАГ.

В устной истории количество заключенных в Пресне возрастало. Роберт Штильмарк записывает, что «как утверждали знатоки, пересылка эта могла одновременно вмещать до 20 тысяч человек». В описании Штильмарка, который также был здесь в 1945 году, архаичное и почти патриархальное определение «пересыльная» усиливается индустриальным «транзитом»:

Краснопресненская пересыльная тюрьма на берегу Москвы-реки перерабатывает весь огромный людской транзит, поставляемый следственной, судебной и милицейской (то есть, административно-карательной) машиной Москвы и области. Сверх того, она принимает, обрабатывает, оформляет и переотправляет этапные эшелоны, минувшие столицу, с фронтов, из общих и режимных лагерей гигантского ГУЛАГа, со всевозможных спецколоний и проверочных лагерей, эшелоны со спецпереселенцами, то есть переселяемыми национальностями из «осужденных» автономных республик. <...> Тысячи людей «переработала» Краснопресненская пересылке в ту сырую осень 1945 года... Людей сгоняли и разобщали, сводили в толпы и сортировали по вагонам, крытым «студебеккерам», речным баржам, камерам, коридорам, дворам, этапным колоннам.

Штильмарк Р. А. Горсть света. Роман-хроника. Части третья, четвертая. М., 2001. С. 68

За время строительства сменилось три начальника. В конце 1943 года за кумовщину и пьянство подчиненного сняли Беспалова. Начальником пункта стал процитированный выше Иван Алексеевич Гуров, который должен был достроить административный и спецкорпус к маю 1945 года. Корпус достроить не успели, и в июне о планах докладывал новый начальник, капитан госбезопасности Иван Петрович Брановицкий, 1900 года рождения, член ВКПб с 1925 года. Через год Брановицкий рапортует об успехах первого полугодия 1946 года:

Закончено строительство спецкорпуса в 200 кв. м к 1 мая и сданы в эксплуатацию 1 и 2 этажи. По реконструкции существующей части спецкорпуса 24 камеры реконструированы, сменены деревянные перекрытия на железобетонные, сделаны полы, нары, побелка. Из них 6 камер сдано в эксплуатацию. Заасфальтирован прогулочный двор, возведен кирпичный забор в прогулочном дворе. Отремонтированы и побелены жилые дома вольнонаемных и корпуса для заключенных, произведена планировка двора пункта, сделана и оформлена культплощадка для заключенных, построен фонтан, насажены цветы, произведена разбивка клумб. Очищена территория от мусора, отремонтирован ларек, оборудована оздоровительная комната <…>.

По декабрьской справке 1946 года тюрьма рассчитана на 2300 человек. После реконструкции она оставалась переполненной: «В камерах общие нары, рассчитанные на 50 человек. Помещали же 100 и больше. Ни повернуться, ни вздохнуть» (Краснов). Рядовые охранники в это время жили в

Тюрьму продолжали расширять. В сообщении управления лагерей и колоний 1946 года указано, что оно «считает необходимым надстроить 3 этаж».

В мае 1947 года было принято решение об расширении тюрьмы на 1100 мест. «Расширение» должно было быть завершено в декабре 1947 года. Но при расширении тюрьмы выяснилось, что до 1947 года в ней не было канализации. В сентябре этого года т. Волшаник объяснял руководству тюрьмы: «…Если мы в этом году не сделаем канализацию, то зимой нам придется нести большие затруднения для ежедневного вывоза сотни тонн фекальных вод. <...> в течение месяца закончить прокладку коллектора». В сентябре начальник тюрьмы отчитался: «Выполнение работ по спецкорпусу на 61 %». Работы затянулись. Надстроили не один этаж, а два. О строительстве 1948 года рапортовал новый начальник, назначенный в январе

Идет ремонт жилых и служебных помещений. В корпусах тюрьмы идет замена полов асфальтовых мраморной крошкой. По всем коридорам корпусов. Заканчивается оборудование стационара <…>. Производится установка котлов <…> в казарме надзорсостава — текущий ремонт по хоздвору идет капитальный ремонт одного барака и построено там же овощехранилище.

12 августа 1948 г.

Доклад начальника тюрьмы Тихачева

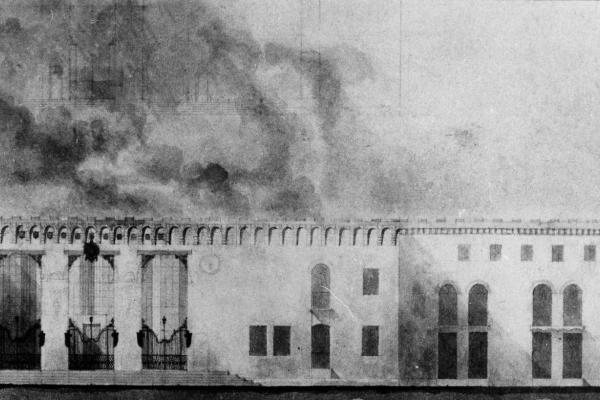

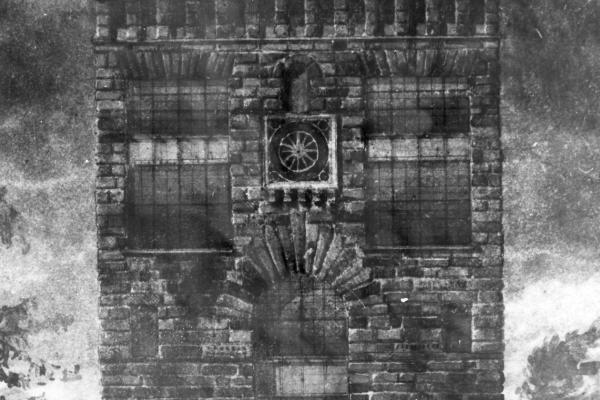

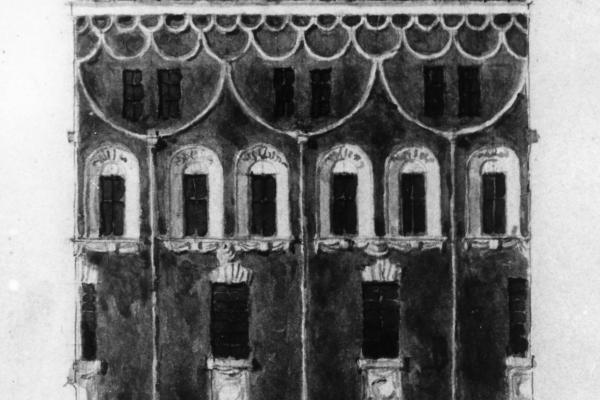

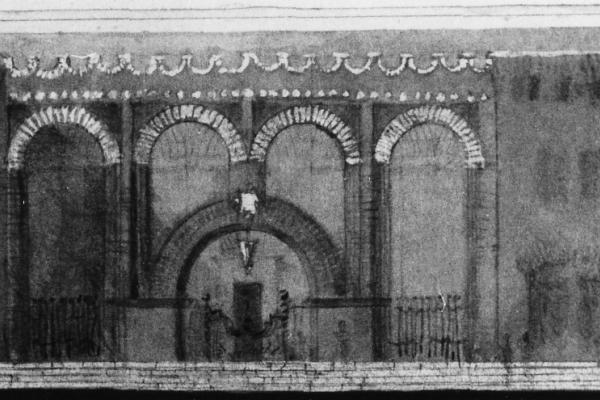

Здание, фасады которого объединяют постройки середины 1930-х годов, надстроенные и перестроенные в сороковых, проектировал, как установила Е. Малиновская, Николай Иванович Рипинский (Малиновская, см. Источники). На сохранившихся эскизах видны архитектурные элементы и пропорции построенного здания. Сходство усилилось в 2017–2018 годах, когда к эскизам стал близок цвет всех фасадов.

Переименование пересыльного пункта в пересыльную тюрьму, которое последовало за окончанием строительства, позволяет предположить, что реконструкция была связана не только с переполнением, но и с тем, что именно в конце 1943 — начале 1944 года на месте лагеря решили построить постоянную тюрьму.

До переименования не только заключенные, но и работники за пределами строго официального упоминания в докладах называли Красную Пресню тюрьмой. Тюремным было ее устройство — заключенные находились в камерах, но правила в ней действовали не тюремные. «Эта тюряга была особого порядка, „свободная“» (Краснов). Свобода была следствием ее лагерного назначения, она уже была московской частью ГУЛАГа:

В тот миг, когда во дворе Краснопресненской пересылки воронок ненадолго опустел, а высаженные из него люди переминались перед входом в тюремный корпус, незримо осуществлялось таинственное превращение этих бывших офицеров, журналистов, электромонтеров, педагогов, часовых дел мастеров и домашних хозяек в новую социальную категорию: гулаговских работяг. Им предстояли непредсказуемые перемещения из конца в конец страны по заявкам всевозможных подрядчиков и субподрядчиков, использующих даровой труд необозримой армии работяг ГУЛАГа.

Штильмарк Р. А. Горсть света. С. 68

Заключенные в ней могли переходить из камеры в камеру, поскольку «двери камер не в порядке», а те, что в порядке, днем не всегда запирались. В нескольких пресненских камерах побывал герой автобиографического романа Роберта Штильмарка:

...Произошла какая-то заминка с приемом нового этапа. Его было разделили по нескольким камерам, и при этом Рональд с двумя случайными спутниками очутился в камере подростков (или на языке ГУЛАГа «малышек»).

У Рональда уши заложило от детского крика и зарябило в глазах от сотен и сотен ребячьих глаз, рожиц, фигурок на нарах, «под юрцами», просто на голом бетонном полу...

Целая толпа полуголых ребятишек обступила троих этапников, стала подталкивать новичков к нарам, как бы проявляя гостеприимство.

— Дядя! Ты — офицер? Небось, у нас воспитателем будешь?

— Дядя! Дай конфетку!

— Ты нам про войну будешь байки тискать?

— Садись, дядя-военный, сюда! Ты с какого фронта?

Возраст этих маленьких зеков — лет от 8–9 до 14–15.

<...> Рональд с обоими спутниками опять очутился в коридоре. Через несколько минут их втолкнули в душную, переполненную до предела общую камеру, где вновь прибывшие совсем потерялись в разнобое лиц, голосов, свисающих с нар рук и ног, бритых голов, тельняшек, рубах, портков.

Господи! Кого же тут только, не было!

Целая группа националов-азербайджанцев, человек пятнадцать. У всех — один и тот же пункт 58-й статьи: 1-6, т. е. измена Родине в условиях военного времени. Ведут себя непринужденно и весело — даже поют! У них — обилие снеди, явно с воли, притом в количествах, в тюрьме, что называется, «не положенных». Видимо, кто-то на воле успел не только заручиться благорасположением охраны, но и открыть неведомые каналы своим передачам.

Около азербайджанцев крутятся подростки-цыганята, почему-то избежавшие соседней детской камеры, а может быть, и сознательно изолированные от менее опытных сверстников. Цыганятам тоже перепадает из богатых азербайджанских передач, и они всегда готовы пуститься в пляс или выкидывать какие-нибудь хитрые трюки.

Несколько русских людей в добротных куртках, хотя и обветшавших, иные в обтрепанных заграничных костюмах или сборном военном обмундировании.

Штильмарк Р. А. Горсть света. С. 68

В отличие от следственных тюрем, здесь «основную массу составляли уголовники, реже встречались бытовики и уже совсем редко интеллигентная публика» (Бардина) и, как в лагере, «подразделения в ней на блатных и „по

Оставшееся в камере ворье решило проучить «мужиков» за то, что они оказали недоверие блатарям и прихватили на работу свои кешара (т.е. вещевые мешки).

— Анархия! — завопил кто-то из самых мелких и отвратительных дегенератов. — Мы вам покажем анархию!

Анархией ворье именует такое положение в камере, когда не оно осуществляет диктатуру над заключенными.

Трое подошли к Рональду, трое — к Николаю Федоровичу. Надо сказать, что его мешок был весьма увесистым. Этот мешок ворье самым бесцеремонным образом вырвало из рук хозяина, а он, получив тумака, согнулся и покорно опустился на нары в позе полного отчаяния.

— Вот энтот завел анархию! — указывали блатари на Рональда. — Дать ему, чтобы помнил!

Грустно было потом сознавать, что НИ ОДИН из шести с половиной десятков даже не шевельнулся, чтобы поддержать товарища. Все съежились, сжались, притихли. Какое-то бормотанье раздавалось с нар, даже что-то вроде замечаний: ну, правильно, анархии не должно быть...Ребята, вы уж того, не обижайтесь мы не знали... <...>

И тут на Рональда нашел, возможно, безотчетный порыв давно копившейся злобы. <...>. Ему и раньше и позже случалось решать спор кулаками, но та камерная драка осталась в его жизни самой жестокой.

Штильмарк Р. А. Горсть света. С. 69

К началу пятидесятых грабить в тюрьме, вероятно стали меньше. Герой романа «В круге первом», действие которого происходит в

Много раз описанный хаос пересыльного лагеря и стечение в одном месте впервые осужденных политических и опытных уголовников создавали возможность для операции, которая была описана еще

На Пресне же в конце войны и после нее не только прибывшие, но и самые высокостоящие, ни даже главы ГУЛАГа не могли предсказать, кто куда теперь поедет. Так арестанты лежали вповалку в камерах, а судьбы их — неворошимыми грудами в комнатах тюремной канцелярии, нарядчики же брали папки с того угла, где легче было подступиться. И приходилось одним зэкам по два и по три месяца доходить на этой проклятой Пресне, другим же — проскакивать ее со скоростью метеоров. <…> От этой скученности, поспешности и беспорядков с делами происходила иногда на Пресне (как и на других пересылках) смена сроков.

Солженицын А. И. Архипелаг ГУЛАГ

Администрация тюрьмы о возможности подмены знала: «До сих пор в камерах люди — заключенные разных статей, и мы выводим на разные работы и из общих камер, и могут подменить в любое время и будет неприятно переживать». Подмену облегчало и то, что у заключенных (всех или части) не было фотографий. В 1946 году на партийном собрании тюрьмы постановили «просить начальника пункта об организации фотографирования заключенных. Этим самым будет изжита подмена при этапировании».

В отличие от следственных тюрем, в Пресненском пункте заключенные работали. В 1942 году заключенные были заняты на подсобных работах для собственно тюремных нужд: «На капитальном строительстве (кухни для заключенных — Е.Н.)и ремонте. <…> Работала портновская и сапожная мастерская для сотрудников пункта, занято 14–15 чел.». Эти мастерские существовали в тюрьме как минимум до 1948 года. По послевоенным воспоминаниям, работа становилась не обременением, а отдушиной в тюремной жизни, даже привилегией. В 1947 году замначальника по режиму подполковник Полухин требовал «… изжить случаи использования заключенных мужчин на объектах совместно с женщинами». Так рабочий день лета 1945 года описан в «Архипелаге»: «…Из

Заключенных, идущих от

…У дощатой вахты, ожидая ответа на свои тщетные заявления, Надя стала свидетелем, как из деревянных некрашеных ворот тюрьмы выводили колонну арестантов на работу к пристани у

Москва-реки . И мгновенным просветлённым загадыванием, которое приносит удачу, Надя загадала: Глеб — здесь!

Выводили человек двести. Все они были в том промежуточном состоянии, когда человек расстается со своей «вольной» одеждой и вживается всеро-черную трепаную одежду зэка. У каждого оставалось ещёЧто-нибудь , напоминавшее о прежнем: военный картуз с цветным околышем, но без ремешка и звёздочки, или хромовые сапоги, до сих пор не проданные за хлеб и не отнятые урками, или шелковая рубашка, расползшаяся на спине. Все они были наголо стрижены,кое-как прикрывали головы от летнего солнца, все небриты, все худы, некоторые до изнурения.

Надя не обегала их взглядом — она сразу почувствовала, а затем и увидела Глеба: он шел с расстегнутым воротником в шерстяной гимнастерке, еще сохранившей на обшлагах красные выпушки, а на груди — невылинявшие подорденские пятна. Он держал руки за спиной, как все. Он не смотрел с горки ни на солнечные просторы, казалось бы столь манящие арестанта, ни по сторонам — на женщин с передачами (на пересылке не получали писем, и он не знал, что Надя в Москве). Такой же желтый, такой же исхудавший, как его товарищи, он весь сиял и с одобрением, с упоением слушал соседа — седобородого статного старика.

Надя побежала рядом с колонной и выкрикивала имя мужа — но он не слышал за разговором и заливистым лаем охранных собак. Она, задыхаясь, бежала, чтобы еще и еще впитывать его лицо. Так жалко было его, что он месяцами гниет в темных вонючих камерах! Такое счастье было видеть вот его, рядом! Такая гордость была, что он не сломлен! Такая обида была, что он совсем не горюет, он о жене забыл! И прозрела боль за себя — что он ее обездолил, что жертва — не он, а она.

И все это был один только миг!.. На нее закричал конвой, страшные дрессированные человекоядные псы прыгали на сворках, напруживались и лаяли с докрасна налитыми глазами. Надю отогнали. Колонна втянулась на узкий спуск — и негде было протолкнуться рядом с нею. Последние же конвойные, замыкавшие запрещенное пространство, держались далеко позади, и, идя вслед им, Надя уже не нагнала колонны — та спустилась под гору и скрылась за другим сплошным забором.Солженицын А. И. В круге первом. Гл. Изменяй мне

В похожей колонне шел и герой романа Штильмарка:

...Ни в один из формировавшихся дальних этапов Рональд Вальдек не попал. Вместе с несколькими бутырскими спутниками его перевели в рабочую камеру. На двухярусных нарах валялись там десятков восемь работяг преимущественно с бытовыми статьями и «гужевались» десятка полтора уголовной шпаны. <...>

Еще не успели новички осмотреться — камеру повели на работы. При этом все ворье преспокойно отсиживалось на нарах, охранники их и не больно приглашали! Но в камере оставались вещи заключенных, в том числе и съестное из передач! Рональд обратил на это внимание конвойных. Те, чтобы не задерживать выход, скомандовали: «Берите шмотки с собой!»

Привели, как выяснилось, на берег Москва-реки разгружать баржу с дровами для тюремных нужд. Вещи сложили в сторонке, построились «по пяти»...

Колесный буксирный пароходик подтаскивал баржу к стенке набережной. С борта на берег перекинули широкий трап. Смена вахтенных на пароходе и семья шкипера на барже равнодушно взирали на строй зеков под дулами винтовок.

<...> ....разгрузка баржи началась. На языке шпаны работа эта именовалась «катанием баланов», хотя бревна, конечно, не катили, а таскали на плечах. Та самая работа, которая «портит фигуру человека!»

Но вохровцы (охранники), оцепившие участок и весьма незаинтересованно наблюдавшие за ходом дела, хотя в сущности дрова эти именно для них и предназначались, невольно своей нервозностью при пересчете навели узников на мысль о возможности бегства. Вот просторная баржа, где в трюме конечно нашелся бы потайной уголок. Вот пароходик. Экипаж его, верно, насчитывает полтора десятка человек. Даже в каюте, в кубриках, в котельной, где-нибудь в трюмах-отсеках можно сховаться так, что сутками ищи — не сыщешь!

Или — тот берег! Там шла своя жизнь, совсем не похожая на тюремную! Заключенные еще до начала работы поняли, что там устроен временный, может быть, испытательный аэродром. Ведь там, в Филях, находился концессионный завод фирмы «Юнкере», впоследствии получивший номер 22. <...>

Штильмарк Р. А. Горсть света. С. 70

Ближайший к тюрьме причал относится к силикатному заводу, позже заводу ЖБИ, работа на котором упоминается в документах тюрьмы.

Причал завода железобетонных изделий у улицы Шеногина. 1955. Фото:

Рядом с ним, вниз по течению реки построен причал асфальтобетонного завода № 1. Эта пристнь обозначена на Плане Москвы 1952 года.

Его хорошо заментная бетонная «стенка» упомянута Штильмарком. И с него виден описанный Красновым мост «над невидимым изгибом реки»:

Разгрузка дров, и за нее хватались все. Производилась она далеко не стахановским темпом, и, конечно, было приятнее провести день на свежем воздухе, чем вдыхать в себя запах Кровавой Плесени… Однажды мне удалось примазаться к группе заключенных, отправленных на разгрузку дров на

Москву-реку . Разгружали с барж. <…>Какой-то мост повис в преломлении света в воздухе, как кружевной и нереальный, над невидимым изгибом реки. Мимо нас пролетали электрические поезда по каменной набережной.

Железнодорожный мост Белорусской дороги виден за построенным позднее Шелепихинским автомобильным мостом. На другой стороне реки, в том числе и по набережной, были проложены подъездные пути Западного порта. За первое полугодие 1946 года заключенные «Пресни» разгрузили 9 барж.

В 1946 году заключенные ходили работать на три «контрагентские точки: Мельстрой, силикатный завод, овощехранилище». Одно овощехранилище обозначено на плане Москвы 1952 года рядом с мелькомбинатом. Другое, плодоовощная база «Красная Пресня», находилось и находится сейчас по адресу:

Причал мелькомбината № 4. 2009. Фото: russos.livejournal.com

В 1942 году у пересыльного пункта на берегу появился барак, который назывался отделением

С середины 1945 года отделение разрастается, поскольку начинается оборудование охраняемой территории — зоны. О размерах отделения можно судить по тому, что в 1945 году «на контрагентские точки отделение выводило по 250–300 чел.». При этом требовалось выводить 500 человек, но на такое количество заключенных отделение не было рассчитано. К концу 1945 года в отделении не хватало радио, а у кладовщика коммуниста Сачкова — 75 литров спирта и 220 кг хлеба.

В 1945 году в отделении строится мебельная фабрика, которую также называют мебельным цехом. Среди прочего на ней производятся футляры для радиол (марка не установлена). За первое полугодие 1946 года их произведено 185. Кроме футляров, на фабрике сделаны «1121 стул, 40 шкафов, 40 столов, 7988 тарных ящиков, 1404 деревянных ведер, 1093 кадок разных». В 1947 году на фабрике должны были сделать «стульев разных 6252 шт., столов письменных 852, столов обеденных круглых 256, шкафов разных 345, столов разных 544, тумбочек прикроватных 404, ящиков упаковочных 39537 шт.». Помимо общих рабочих показателей партбюро 16 июня 1947 года обсуждала производственную деятельность начальника отделения

...Будучи начальником производственного отделения пересыльной тюрьмы Быков изготовил из материала пункта себе стол из красного дерева (кухонный, как указано в другом месте. — Е.Н.), ящик для радиолы, рамку для картин и другие вещи, ни за что не уплатил и увез домой.

Быков объяснил, что «по устному разрешению майора Беззаботнова я из отходов и бракованных материалов изготовил стол, ящик для радиолы, рамкии т. д. < …> Cделал приспособление для станков Винтреста, за расходы мне моими родственниками выдано 3000 рублей. И впоследствии я их вернул обратно».

Тюремное отделение сохраняло временный, лагерный характер, в 1947 году «бараки дивизиона и общежития на отделении

Зимой 1950 года отделение стало самостоятельной административной единицей — лагучастком № 1 пересыльной тюрьмы. Возможно, это часть преобразования, подробности которого содержатся в нерассекречиваемых партийных протоколах 1950 года. Формально лагучасток «основан 13 февраля 1950», но дата, очевидно, означает не открытие нового лагеря, а бюрократическое преобразование существующего. Лагерь в это время — это два дощатых засыпных барака, окруженных дощатым забором длиной 900 метров. Поскольку «ворота еще не сделаны», вход в лагерь закрывает шлагбаум. Места в изношенных на 50 % бараках заполнены все. В них живут 230 человек: 147 мужчин и 83 женщины. Из них 8 человек осуждены за контрреволюционные преступления. Мебельная фабрика, сосредоточение злоупотреблений, к этому времени уже закрыта, поскольку ее нет среди лагерных производств. В ноябре 1952 года отделение числится «лагерным пунктом для хозяйственного обслуживания тюрьмы». Среди работ, которыми заняты заключенные, — «слесарные, столярные, бондарские, сапожные». Кроме того, они работают «в портновских мастерских» и на «Мосплодовощекомбинате № 1». Для сушки одежды выкопана землянка. Заведует лагучастком старший лейтенант Полянцев.

В конце 1952 года лагерь отделили от тюрьмы, и он стал лагерным отделением № 21. Его забор стал короче на 160 метров, что говорит о сокращении территории лагеря. Шлагбаумов стало два, но ворота не построили. Лаготделение рассчитано на 740 человек, но бараков для заключенных в нем осталось два. Число мест — общее для четырех лагерей, поскольку в январе 1953 года лаготделению подчинены лагеря в деревне Броденки Новопетровского района, на станции Гривно и Новом Иерусалиме. Всего в этих лагерях находилось 360 человек. К июню вместо

С Красной Пресни отправляли не только на ближайшую станцию. Во время и после Второй мировой войны в тюрьме был гараж. (ЦГА Москвы. Ф. 2264. Д. 114. Л. 39 об., 91) Н. Бардина вспоминает, как ее с другими заключенными «погрузили в воронки и отправили на Ярославский вокзал». Тюремный гараж, который в 1948 году уже назывался автобазой и расширялся, видимо, находился рядом с отделением. После закрытия лагеря, территории лагеря и гаража находился автокомбинат № 1.

Автокомбинат №1. 1961. Фото:

В 1948 году у пересыльной тюрьмы был лагерь в деревне Зикеево. В августе партячейка узнала, что «На лагучастке № 2 Зикеево успешно идут работы по ремонту и подготовке к зиме бараков» (лагучасток № 1 –

В 1950 году в тюрьме происходило административное преобразование, в котором участвовали «сторонние ведомства», поэтому засекреченные протоколы партячейки за этот год «при рассекречивании не рассматривались». В 1953 году завершается гулаговская часть истории бывшего

С 1956 года Краснопресненская пересыльная тюрьма называется

СИЗО № 3 УФСИН РФ. 2015. Фото: Мария Минкова

Избитый уголовниками и спасенный власовцами Краснов вспоминает урок, полученный в пересыльной тюрьме: «В Красной Пресени я научился многому. Я узнал, что человек человеку волк и бороться нужно только сплоченной стаей». О схожем сдвиге в отношении к миру говорит и Солженицын: «На Красной Пресне я усвоил и принял эти — совсем не преувеличенные — советы жестокого спецнарядника: „любой ценой не попасть на общие“, упустив только спросить: а где же мера цены? Где же край ее?».

Федор Елисеев. Ж.-д. станция Красная Пресня (?) (1920–1921)

Предположение о том, что мемуарист, говоря о «московских товарных вокзалах», имеет в виду станцию Пресня, основано на том, что она была узловой частью малого железнодорожного кольца Москвы, и путь к ней мог проходить мимо ресторана «Прага».

В полночь нас разбудили и приказали с вещами идти к «Праге» <…> Мы шли долго. Наконец подошли к

какому-то пустырю с воротами. Вошли в него и вдользабора-частокола из шпал — шли и еще вглубь него. Потом нас остановили и приказали «ждать». А чего ждать и сколько? — не сказали. Вправо от нас много жел[езнодорожных] дорожных путей. Много поездных товарных составов. Все занесено, завалено снегом. От долгой и быстрой ходьбы мы все были очень разгорячены телом. Было даже приятно. Но скоро все почувствовали холод, да еще какой!..

Стражакуда-то ушла. В глубоком снегу почти до колен, мягком, рыхлом, только что выпавшем — большинство присело на корточки для отдыха. Присел и я и незаметно заснул, сидя на корточках. Вдруг будит брат со словами: «Да ведь ты, Федя, так замерзнешь!.. иди вон туда, к кострам». Я открываю глаза и вижу несколько костров, но тело мое так скорчилось от холода, что я едва поднимаюсь на ноги.

Выброшенные на ночь на пустырь, энергичные офицеры под снегом достали шпал, и вот теперь мы у костра… И так было приятное дыхание тепла спереди! Но спина — она была все так же холодна.

Все, чтобы согреться, бегали, плясали, размахивали руками, толкали один другого. Скоро костер погас. Шпал не достать. И стало еще более холодно — и на душе, и в существе каждого. Я буквально замерзаю в своей короткой легкой летней шинелишке. Начинаю бегать. Вдали вижу огонек вкакой-то хатенке. Бегу туда. Это казенное зданьице для стрелочника. Но оно полно нашими офицерами и конвойными курсантами. Посреди докрасна накалена чугунная печь. У столика командир, начальник красного эскадрона курсантов, облокотившись на него, дремлет. <…> А его «красные юнкера»?.. Забыв свои посты, они, переплетясь телами со своими арестантами, сплошным месивом спят вповалку на полу, на лавках, во всех углах, и вообще там, где можно притулиться в этом казенном железнодорожном домике стрелочника.

<…> Взошло солнце и осветило картину нашего «бивака». Оказывается, мы были во дворе одного из московских товарных вокзалов, где за ночь было все занесено полуаршинным снегом высоты. Нам указали на товарные поезда. «Это для вас… размещайтесь», — сказали.

<…> Никто из нас, пяти сот офицеров, тогда не окоченел от холода. Все оказались живучи, потому что все были воины, закаленные в своем здоровье.

Елисеев Ф. И. «Одиссея» по красной России. Брошюра № 12.Нью-Йорк. 1964

Федор Иванович Елисеев (11 ноября 1892 — 3 марта 1987) — полковник, кубанский казак.

Нина Георгиевна Бардина (после 20 июля 1941–1942)

Хуже всего была пересыльная тюрьма на Красной Пресне. Это было уже после суда, в ожидании этапа. Помню

какие-то деревянные бараки с низкими потолками и двойными нарами, камеры небольшие, но плотно упакованные заключенными. Днем спать разрешалось, но мешали многочисленные проверки и вызовы на этапы. Ночью же совершенно невозможно было уснутьиз-за огромного количества клопов. Я придумала способ избавления, который сохранял от укусов при полном бодрствовании. Я садилась на край нар и, подобрав под себя ноги, закутывалась с головой простыней так, что натягивала ее на себя вроде шатра. Клопы падали сверху на простыню. Как только натянутые места простыни начинали прогибаться от скопившихся там клопов, я вставала на пол и стряхивала их в проход между нарами. Топтать ногами не было времени, потому что, пока я это проделывала, с потолка уже сыпались на меня новые партии, и я спешила скорей закутаться, пока еще была не вся покрыта ими.

<…> Как ни плохо и тяжело было в тюрьмах, но на пересылке был ад. В точности я уже не могу всего припомнить, но мучения состояли в том, что здесь к нам относились уже как к преступникам, признанным законом, узаконенным судом, и, следовательно, применяли всевозможные меры унижения человеческого достоинства и издевательства. Совершенно не выпускали на прогулку. «Забывали» иногда принести еду. Подолгу не открывали камер для того, чтобы вынести парашу, и она, переполненная нечистотами, переливалась через край. В летнее время это было бедствием. Нужно еще добавить, что если на Лубянке в основном содержалась интеллигентная публика, то в других тюрьмах народ был смешанный,т. е. политические и бытовики. В пересыльной же тюрьме основную массу составляли уголовники, реже встречались бытовики и уже совсем редко интеллигентная публика. Впрочем, как и во всей стране, пропорция была та же самая. Это обстоятельство омрачало жизнь.Во-первых , постоянным ожиданием того, что в любую минуту отнимут последнюю теплую вещь, смену белья, пуховое одеяло, которое я взяла из дома. Все это я тщательно прятала, предчувствуя, что одеяло однажды спасет мне жизнь.Во-вторых , каждый момент меня могкто-нибудь из уголовников избить, просто так, если бы я попалась ему на глаза в неподходящий момент. Охранник никогда бы не вмешался, не заступился за меня — такие сцены я уже видела в этой же пересыльной тюрьме. Только если бы убивали меня (охранник бы вмешался? — Е.Н.). В таком случае охраннику грозило бы и самому сроком — за потерю живой единицы. На меня еще ужасно действовал изощренный мат, без которого не обходилась ни одна фраза, сказанная уголовниками. В те времена, до войны, мат на воле никогда нельзя было услышать, разумеется, в той среде, где прошло мое детство и юность, поэтому он меня просто ужасал. Каждое выражение каждый раз пугало меня своим страшным смыслом. Это теперь мат стал необходимым атрибутом разговорной речи.

<…> В пересылке я пробыла месяц, и в конце августа наснаконец-то погрузили в воронки и отправили на Ярославский вокзал, где формировался этап. Погрузка в вагоны всегда происходит ночью.Во-первых , для того, чтобы вольные люди не узнали о существовании такого впечатляющего количества заключенных.Во-вторых , загрузить нужно целый железнодорожный состав,т. е. 61 товарный вагон, а с учетом многочисленных проверок это как раз и занимает всю ночь. Нас выгрузили из вагонов (воронков? — Е.Н.) и скомандовали тут же садиться. К счастью, погода была сухая и теплая. Долго проверяли установочные данные,т. е. фамилия, имя, отчество, статья, срок, затем скомандовали забираться в вагоны. В каждом разместилось по 80 человек. Они так и назывались: «8 лошадей — 40 человек». Здесь были и политические, и бытовики, и уголовники…Бардина Н. Г. О времени и о себе: воспоминания. Б. м. 1989. Машинопись. Архив общества «Мемориал». Ф. 2. Оп. 1. Д. 20

Выписки в Сводном блокноте архивных материалов проекта «Москва. Места памяти»

Н. М. Страхова (1942)

Долго раздумывать не дали, очень торопили, усадили в легковую машину и повезли через весь город. Куда — я не знала. Оказалось — на Красную Пресню, в пересыльную тюрьму. Загромыхал огромный замок на двери, и меня ввели в большую камеру с решетками на окнах.

<…> В первый день мне сказали, что моя очередь выносить парашу. Это было трудным делом <…> поволокли ее коридором мимо мужской камеры в уборную.

<…> Если сравнивать наше тюремное питание с тем, чем я питалась дома, то оно было даже лучше. Нам давали хлеб и рыбный суп. Но многие к нему не прикасались. Один раз в день нас водили гулять в небольшой тюремный дворик, обнесенный высокой стеной, с вышкой на углу. На вышке прохаживалась молодая женщина — часовой.

<…> Наконец настал день, если не ошибаюсь, это было 28 октября 1942 года… Нас повели и погрузили в черную карету с решетками, так называемый «черный ворон».

<…> Нас высадили накаком-то вокзале (может быть, Ярославском) и привели на дальний конец железнодорожной платформы.Страхова

Н. М. Наедине с пережитым // Новый журнал.Нью-Йорк. 1987. № 167

Нина Владимировна Трапани (июль 1944)

2 июля 1944 года в закрытой машине, называемой «черным вороном», меня привезли в пересыльную тюрьму на Красной Пресне. В полной темноте мы стояли, плотно прижавшись друг к другу — женщины и мужчины, — с вещами. В воздухе слышалась ругань. <…> Началась процедура приема, а потом нас посадили во дворе, женщин — отдельно от мужчин. В тюрьме был ремонт, и потому нас весь день продержали под открытым небом. <…> Во время следствия Владыка находился в Лефортовской тюрьме. Считалось — строгий режим. Содержанию в Лефортове подвергали как бы в наказание за

что-либо . Этой тюрьмы все боялись. Там были маленькие камеры наодного-двоих . Из камер никуда не выводили. Санузел помещался тут же. Особенно тяжело было, когда попадались чуждые друг другу люди. Владыка, по милости Божией, все время был один. Он остался доволен переводом в эту тяжелую для других тюрьму. Там он был освобожден от неприятных соседей и все время проводил в молитве. Это был своеобразный затвор.

<…> Вечером нас развели по камерам. Два дня спустя обитательницы нашей камеры отправились на прогулку. Я не пошла — не было желания бродить по пыльному тюремному двору, да и ради сохранения своих вещей не стоило покидать камеры…Трапани

Н. В. Епископ Афанасий (Сахаров). Воспоминания // Вестник Русского христианского движения. Париж. 1983. № 139

Николай Краснов. Красная Пресень (1946)

Высадили нас во дворе тюрьмы Красная Пресень. Эта тюряга была особого порядка, «свободная». Нас уже не прятали от других заключенных. Во дворе средь бела дня мы прогуливались и ждали, пока нас распределят. Мы могли разговаривать, с кем хотели. Из всех тюремных окон, на которых не было козырьков, а только решетки, высовывались головы, главным образом «блатняков», которые сразу же вступили в словесную перепалку с новоприбывшими.

<…> Я поддерживал отца, и мы, как нектар, пили свежий воздух. Мы радовались каждой минуте, проведенной под открытым небом. У отца этот избыток кислорода вызвал в первый момент сильное головокружение и даже, как ни странно, позыв рвоты.

Нас поразил тон надзирателей, которые, подходя к нам, говорили громко, даже весело, называя всех «парями» или «мужиками». Мы с интересом прислушивались к тому, что во всю глотку орали заключенные, торчащие в окнах.

— Эй! Фраеры (простаки)! Из какой голубушки?

— С Бутырки! — вопили им в ответ прибывшие с нами блатные.Кто-то узнал «кореша», дружка по блату, имевшего свою воровскую кличку.

— Давай,Мишка-рука ! Просись сюды, в камеру 162! Все своя шпана. Да прихвати и того фраера, у которого прохоря и лепеха как надо!

Мы ничего не понимали, но нам сразу же объяснили, чтоМишку-руку уговаривали захватить с собой папу, чьи сапоги (прохоря) и форма (лепеха) привлекли глаза «урок». Даже изрезанные и вспоротые, они бросались в глаза своей необычной для СССР добротностью.

Там же я узнал, что выражение «оторвать угол» означало кражу чемодана у тех, кто их еще имел. Это были главным образом москвичи, попавшие в передрягу прямо из дому.

В предыдущих тюрьмах мы не соприкасались с уголовным миром СССР, и новый русский язык производил на нас ошеломляющее впечатление.

<…> Сидя на земле в ожидании размещения, мы с отцом размечтались: эх, закурить бы сейчас! Сто лет, казалось, не курили. Подошел надзиратель.

— Ну, мужички, что есть в карманчиках? Вижу, вы вояки (военного сословия). Махнем (обменяемся) на махорочку?

Я обрадовался. Вот хороший человек! Показываю ему ручку и мыльный порошок. Он взял ручку, повертел и положил в карман. Взял и мыло. Понюхал. Тоже повертел, и оно исчезло в том же кармане. После некоторой паузы из другого кармана он вынул пачку махорки.

— На, паря! — обратился он ко мне. — Хватит! — и, повернувшись, быстро зашагал к зданию.

Вот тебе и «хороший человек»! Пользуясь незаконностью своего (и нашего на первом месте!) поступка, он знал, что мы протестовать не смеем.

<…> Все равно, плакать не приходилось. Ручку я давно записал в убыток. Элида — сама приблудилась. Закурили. С наслаждением втягивали в себя вонючий дым махорки.

Время шло, и опять засосал голод, а тут опять появился «наш» надзиратель. Ходит и на нас поглядывает. Как на ярмарке: товары высматривает.

— Жрать хотите? — внезапно спросил благодетель. — Чего за хлеб дадите?

Все коммерческие сделки надзирателей были главным образом построены на новоприбывающих. Пока их еще не облапали «блатные» по камерам, надзиратели мариновали новичков на открытом воздухе, зная, что и голод, и охота покурить вывернут не один карман, разденут не одного «фраера».

— Вот сапоги, если хочешь, — показываю на мои хромовые, с надрезанными голенищами и оторванными подметками, подвязанными веревочками. У меня онивот-вот распадутся, а из рук приличного сапожника могут выйти совсем «фартовыми прохарями».

— Скидывай! — приказал он мне деловито. Снял. На этот раз, умудренный опытом, снял только один. Он долго его щупал, нюхал, рассматривал и наконец сказал:

— Ладно! Для тебя, как для брата родного, сделаю «по блату». Семь паек хлеба и два стакана табаку. Идет?

— А я что ж, босым останусь?

— Дай сумку впридачу — сменку принесу, одно удовольствиесменка-то будет.

Пара разрезанных сапог и грязная парусиновая сумка защитного цвета, обшитая кожей и на кожаном ремешке. Боже, до чего ты голодная, босая и голая Русь!

<…> И сумка, и сапоги перешли в жадные руки надзирателя тотчас, как он принес 3.900 граммов хлеба, два стакана махорки и пару довольно стоптанных, козловой кожи ботинок на резиновых подметках.

Теперь я вертел сапоги в руках и даже их понюхал. Воняли они жутко: смесью специфического запаха козла ичьего-то остро-зловонного пота. Даже шнурков на них не было, но надзиратель бросился меня утешать.

— Я тебе веревочки оставлю, которыми тыподметки-то подвязывал. Вот ими и зашнуруй, мужик. А тебе так легче будет. Блатные со «слюнками» (ножами) не будут лезть. Ты теперь на «старца» (арестанта, прошедшего огонь, воду и медные трубы) больше смахивать будешь… А сосед твой махать не хочет?

Нет. Я не хотел на первых же шагах раздевать отца. Я все еще верил в свои кулаки, считая, что сам смогу отстоять его в случае нападения блатных.

Медленно и с наслаждением мы съели эти почти четыре килограмма хлеба. Махорку разделили пополам и спрятали во внутренних карманах кителей, которые нам удалось зашить после Лефортовских обысков, в Бутырках. За едой разговорились с соседом, чеховского типа человечком неопределенных лет, в пенсне и с бородкой. Оказалось, что нас действительно «ограбили». Вся стоимость того, что нам дал надзиратель, по московским ценам равнялась 18 рублям. Одни мои сапоги, пройдя известную починку, могли быть проданы на черной бирже за 2000 рублей. О таком заработке не могли мечтать даже «акулы Воллстрита»!

<…> Осиротевшим, ничтожным и маленьким чувствовал я себя в пересыльной тюрьме Красная Пресень. Некоторые ее называли Кровавой Плесенью и, думаю, не преувеличивали. Ей это название дало не поведение самого начальства, а его попустительство в произволе блатных, взявших тюрьму крепко в свои руки.

Двухэтажное здание делилось на камеры, но днем камеры не всегда запирались, ввиду того, что из Пресени можно было ходить под конвоем на работу. В ней сидел отработанный пар судебных процессов, и, как я уже сказал, подразделения в ней на блатных и «по58-й » не делали.

Работа — разгрузка дров, и за нее хватались все. Производилась она далеко не стахановским темпом, и, конечно, было приятнее провести день на свежем воздухе, чем вдыхать в себя запах Кровавой Плесени.

В камерах общие нары, рассчитанные на 50 человек. Помещали же 100 и больше. Ни повернуться, ни вздохнуть. В этой пересылке я прошел через подготовку к лагерям, вернее, через «последний шлиф». Падая со ступеньки на ступеньку, с отменной Лубянки в коврах я докатился до положения нуля, где мое прошлое, мое имя, мое как бысоциально-арестантское положение не стоило ломаного гроша.

Новичку в Пресени предоставлялось «почетное место». У самых дверей. Рядом с вонючей парашей. Днем ему указывали на крайнее место на нарах. Ночью этого места больше не было. Тело до тела были нары укомплектованы, и новичку предлагалась возможность сидеть на деревянной крышке самой «Прасковьи»,т. к. весь пол тоже был покрыт телами.

Ночью несчастный, впадая иной раз в дремоту, не замечал кандидата на «оправку». Случалось, что он бывал просто облит мочой, иликакой-нибудь блатной с удовольствием воссаживался прямо на его колени…

Новички с нетерпением ждали первой очереди, есликого-нибудь убирали и отправляли в лагеря, и торопились занять любое место на нарах или на полу.

Даже в декабре не топили в камерах. Людские тела, их испарения создавали просто невыносимую температуру. Форточки стояли настежь открытыми, и из них валил смрадный пар.

Вперемешку лежали блатняки и «контрики». К стыду контрреволюционеров, воры и убийцы, как правило, занимали самые лучшие места, грабили и избивали, спали на мягких подушках, присланных из дому людям «по58-й », а те молчали и никогда, даже если были в большинстве, не подавали голоса протеста. В такую пассивную камеру попал я на первых шагах.

На второй день по прибытии, отсидев одну ночь на параше, мне удалось заполучить местечко на полу. Морально истерзанный разлукой с отцом, физически смертельно уставший, я заснул мертвецким сном. В ту же ночь меня ограбили. Украли последний табак, вытащив его из внутреннего кармана моего кителя. Обнаружив кражу на следующее утро, я во всеуслышание объявил о совершившемся и стал протестовать. Ко мне сразу же подползла интеллигентская «58-я статья» и стала уговаривать прекратить шуметь, а то «изобьют, разденут, а могут и прирезать!»

— Но нас же, контриков, больше! — возмутился я. — Мы можем им тоже «жизни дать»!

—Ш-ш-ш ! Что вы! Сумасшедший! Молчите!..

Оттолкнув пресмыкающихся, я полез на блатных, предъявляя им свой «иск». Урки стали смеяться.

— Ишь ты, вояка нашелся! Вот это да! А где корешки твои? Чай, тебе помощь окажут? Ану-ка , ребята, дай ему прикурить!..

От одного удара я сразу же очутился распластанным на полу. На мне оказалось человек двадцать. Немного ошалев, явсе-таки вступил в неравный бой. Дрался и вырывался из всех своих сил. Еще один удар, и из окровавленного рта я выплюнул зуб…

Удары острой болью отдавались в груди, в полости живота. Били «скопом», и в то же время контрики, интеллигенты, сидели молча, забившись по углам, делая вид, что они ничего не видят и ничего не слышат.

В полубесчувственном состоянии меня выбросили за двери камеры. Тут меня сразу же подхватили надзиратели и, не разбираясь, в чем дело, вбросили в соседнюю камеру. В ней тоже находились блатные и «58-я статья», но на этот раз я натолкнулся на офицеров и солдат Первой Власовской дивизии. Покаким-то признакам они сразу же определили, что я «свой», обмыли кровь с моего лица и расспросили, что со мной произошло. К ним присоединилось несколько бывших военнопленных, служивших во время войны в немецкой армии.

Я рассказал, кто я и почему я так зверски избит и «разоблачен». Вояки, как в тюрьмах называют военных, рассвирепели. Собралось человек двадцать, столпившихся около меня. Наперебой меня утешали и обещали поддержку. Надобность в ней появилась вскоре.

Немного отойдя, я прилег на свободное местечко. Недалеко от меня уголовники играли в карты. Банкомет проигрался дотла и, как бы ища новые капиталы, взглянул на меня.

— Снимай френч! — мрачно сказал он, останавливая тяжелый взгляд на моем кителе. - Сними, говорю!

— Зачем? — из последних сил вспылил я.

— Я его чичас прошпарил! Платить надо!

— Какое мне до этого дело! — взвыл я не своим голосом.

И тут началось. Вояки повскакивали с мест. Несмотря на истощенность, два десятка бывших солдат дали такого перца шестидесяти блатным и их «шестеркам», что дым шел коромыслом. В ход пошли не только кулаки, но и оторванные от нар доски. Бой продолжался минут десять, и к концу урки сдались, умоляя больше не трогать их. В результате все лучшие места были за нами, и у изголовий нар лежал хлеб и табак, «добровольно, со слезами на глазах» преподнесенный уголовниками в «знак вечного мира».

Интересно отметить, чтонадзор-состав никогда в подобные ристалища не вмешивался, на чьей стороне ни был бы перевес. Он был глух и слеп и из подобных побоищ старался только найти для себякакую-нибудь выгоду, подобрать незаметно то, что случайно вывалилось, выкатилось или «плохо лежало». Слава о контриках из17-й камеры пошла по всей тюрьме. Блатные прониклись к нам уважением. Когда нас выводили на прогулку, к нам подкатывались урки и шестерки, умильно заглядывая в глаза.

—А-а-а ! Как приятно! Это мужики из семнадцатой! Не охота ли закурить? Вот махорочка—мать! Вот и газетка! Хошь пайку хлеба?

Они просили нас только об одном: не вмешиваться в дела других камер и в их личные, блатные операции.

В Красной Пресени я научился многому. Я узнал, что человек человеку волк и что бороться нужно только сплоченной стаей, хватать мертвой хваткой, никогда не отступать и ни в коем случае не поворачивать неприятелю спину.

Я увидел, что дальнейшее мое пребывание в СССР ничего общего с Николаем Красновым не имеет. Он стал заключенным номертакой-то , и если хочет жить — должен сам вытьпо-волчьи .

В Пресени я узнал, что нужно искать себе подобных и стараться связаться с ними крепкой спайкой.

Отправка в лагерь оттягивалась. Я маялся от скученности и ничегонеделания. Однажды мне удалось примазаться к группе заключенных, отправленных на разгрузку дров наМоскву-реку . Разгружали с барж. Стояла чудная погода. Ясное, как голубой атлас, небо. Вдали была виднакрасавица-Москва .Какой-то мост повис в преломлении света в воздухе, как кружевной и нереальный, над невидимым изгибом реки. Мимо нас пролетали электрические поезда по каменной набережной. Шумела жизнь. Проходили люди.

Наступили этапные дни. Начали нас без всякой надобности и логики гонять из камеры в камеру. Иной раз переселяли дважды, трижды в сутки. Перемешивали, как карты для пасьянса. Безалаберщина длилась дней десять. За это время я успел растерять всех друзей — вояк, успел встретить новых и с ними расстаться. Впопыхах некоторые камеры наполовину пустовали. В других люди «доходили» от духоты и вони. Друг у друга на головах сидело по 150–200 человек. Камеры запирались, и «зайцевать» не удавалось. Я был на грани полного отчаяния, зажатый в месиве потных тел, когда 12 декабря вечером внезапно выделили нас человек шестьдесят и бросили в совершенно пустую камеру, вперемешку58-я статья и воры.

Начался шмон. Отобрали весь табак. Опасно! Можно махоркой глаза конвою засыпать. Пересыльным разрешается иметь папиросы, но откуда их взять? У меня вторично отобрали иконку.Она-де из металла. Можно наострить край и… того!

В углу камеры я натолкнулся на старые, насквозь дырявые штаны и бушлат. Надел. Пригодятся. Кроме того, они скрыли остатки моей военной формы. Она до сих пор являлась предметом вожделений блатного мира. — Шшшивиотова! — говорили они с придыханием. Не доехать бы мне было в ней до лагеря. По дороге бы раздели, а могли и придушить. Кроме того, этот вид сравнял меня с остальной массой, и, «замаскированному», мне было легче избегать ненужных столкновений. Построили нас по пять в ряд. Вывели во двор.

— Садись! — команда. Сели на землю.

Считают по головам. Сбиваются. Опять считают. В воздухе повис мат. Принимает нас начальник конвоя. Обращается с традиционным приветствием:

— Внимание, заключенные! Вы переходите в распоряжение конвоя. Шаг вправо, шаг влево считаю побегом. При движении в строю за малейшее нарушение порядка приказываю конвою открывать огонь без предупреждения. Ясно? Вперед!

Приводят нас на товарную станцию. За нами бредут другие группы. Станция специально приспособлена к отправке заключенных. Вероятно, с основания концлагерей. Нас быстро проводят в баню. Времени мало. Эшелон ждет. Не успеваем вымыться, как уже кричат: одевайся, да чтобы поскорей! Выскакиваем, подтягивая штаны по дороге. Кругом — ни души. Прожектора ярко освещают вагоны, закутанных в шубы часовых, сторожевых собак породы волкодавов и проволоки.

Виктор Левенштейн (1945 и 1946)

На пересылке меня ввели в камеру размером с большую жилую комнату, в которой помещалось человек полтораста. Люди сидели на двухэтажных нарах, на полу, тесно друг к другу. Ступить было некуда. Только блатные на верхних нарах у окна размещались привольно. <…>

Много лет спустя, вернувшись в Москву после лагерей и ссылки, я стал бывать у тети Туси, познакомился с ее мужем Борисом Бакманом. Я узнал тогда, что при московской пересыльной тюрьме был кирпичный завод, с которого он получал кирпичи для предприятия, где работал заместителем директора. <…>

Из лагеря привезли меня в уже знакомую краснопресненскую пересыльную тюрьму. Вводят в камеру. Осматриваюсь и понимаю, что хозяева здесь блатари, они «держат» камеру. По стенам — нары в два этажа, посредине проход. Камера переполнена. Народ располагается в три яруса: на нарах и под нарами. На верхних нарах у закрытого намордником окна — куток. Там лежат люди — блатные, воры в законе. Дальше, на тех же верхних нарах — шестерки, услужающие блатным, ворье пожиже и зэки, которым, как считают блатные, по той или иной причине положено место на верхних нарах. На нижних нарах располагаются самостоятельные фраера, то есть зэки, не принадлежащие к воровской аристократии, но могущие постоять за себя. Наконец, места в проходе между нарами и под нарами занимают новенькие и низшая каста —фитили-доходяги и всевозможные штрафные — ссученные, заигранные и загнанные под юрцы, то есть под нары, за разные провинности перед хозяевами — блатными.

Не успеваю я решить, куда мне направиться, как из кутка поднимается невысокий худощавый человек, одетый по всем правилам тюремного воровского шика.

— Студент?

Я киваю: студент.

— Романа тискаешь?

Что это означает, я уже знал по своему предыдущему тюремному опыту. Когда компания в кутке уставала от карточной игры и камерного бандитизма, наступало время развлечений: театра и литературы. Освобождалось место на полу, где обязательно присутствующий в многолюдной камерецыганенок-мора отбивал чечетку. После этого в куток приглашался рассказчик. Слушатели располагались лежа на расстеленных одеялах и шинелях, закуривали и готовились слушать романа. Рассказы, которые мне довелось слышать, начинались обязательной фразой: «По темным улицам города Лондона мчался черный автомобиль с потушенными фарами». Дальше шли примитивные истории из жизни благородных и бескорыстных воров и бандитов икрасавиц-аристократок , где пафос сменялся сентиментальностью, а фабула была на уровне детского сада. В мою предыдущую бытность на Красной Пресне мне доводилось пробовать себя в жанре «романиста».

— Романа я тискаю, — отвечаю я стоящему надо мной блатарю.

— Так я и знал, в рот менятуда-сюда ! Я человека насквозь вижу, — говорит он. — У нас тут тоже студент был, очкарик правда. — Он критически осматривает меня. Очков на мне нет, и это, видимо, его огорчает. — Так он, бля, такие романа тискал, в каморе тихо было, слышно, как муха перднет, лопни мои шнифты,блядь-человек буду! Юлек его звали. Тебя, студент, как звать? Давай, Витек, лезь на юрцы. Хавать будешь? Подвиньтесь, суки, дайте человеку место!

Так началась моя творческая жизнь на пересылке.

— По темным улицам города Лондона мчался черный автомобиль с потушенными фарами, — начал я свой первый роман, отдавая дань форме. — Я сидел за рулем. Вместе со мной в машине сидели мой старинный друг, известный всему миру сыщик Шерлок Холмс, и доктор Мортимер, с которым мы, Шерлок Холмс и я, познакомились сегодня. Он пришел на квартиру к Холмсу — в большом волнении: накануне умер его пациент, сэр Баскервиль, и обстоятельства его смерти были страшными, загадочными и таинственными…

Рассказ о собаке Баскервилей был прерван отбоем, продолжен на следующий день и имел огромный успех. За ним последовали «Тайна Боскомской долины», «Скандал в Богемии», «Пестрая лента», «Черный Питер», «Второе пятно». Запас рассказов Конан Дойла в моей памяти стал иссякать, но еще до этого, по реакции слушателей, я стал замечать, что тематика моих романов не вполне соответствует составу слушателей, так сказать, идеологически. Шерлок Холмс ведь с помощью своего дедуктивного метода ловит вора. Как же вырос в глазах моих слушателей Шерлок Холмс, когда в конце рассказа отпустил вора на все четыре стороны!

Я понял, что, как ни симпатичен был герой, раскрывающий ужасные преступления, герой, совершающий их, был ближе сердцам моих слушателей. Вот где пригодились школьные уроки литературы о том, что искусство должно служить народу, и про социальный заказ. В моих пересказах Конан Дойла постепенно сыщик стал уступать главную роль удачливому мошеннику.

Тут в дело пошли «Признания авантюриста Феликса Круля». Потекли рассказы о лихом прохвосте и воре, подделывающем подписи, разъезжающем по миру под чужим именем, присвоившем себе титул маркиза и неизменно обманывающем сыщика Шерлока Холмса, который гоняется за ним из страны в страну. Рассказы эти так полюбились моим слушателям, что мне едва хватало времени, чтобы обдумать, в какую сторону пойдет следующее повествование. Когда исчерпался сюжет Томаса Манна, Крулянаконец-то арестовали и водворили в ужасную темницу замка Иф на скале, окруженной морем…

Так и велись мои рассказы, где герои одной прочитанной в детстве книжки врывались в действие другой книжки. Мне приходилось додумывать лишь связки и переходы, а остальное подсказывала память. И неизменно участвовал в них черный автомобиль, мчащийся с потушенными фарами по темным улицам то Лондона, то Марселя, то Лиссабона.

С самого начала повелось так, что все герои моих рассказов звали меня доктор Ватсон, и так стали звать меня и мои слушатели. Я был Рыбцом в лубянских следственных кабинетах, Персом в Бутырке, а на Пресне стал Доктором Ваценом — так трансформировалась в советских тюрьмах знаменитая английская фамилия… А уже перед самым моим освобождением уселся рядом со мной орлом в лагерной уборной прибывший с новым этапом зэк и очень вежливо спросил:

— Когда можно к вам прийти на прием, доктор? У меня нога болит.

Из пересыльной тюрьмы на Красной Пресне поехал я этапом в Ангрен. <…>

В Москве ночью, после шмона и многочасового ожидания в тюремном дворе, посадили в воронок, повезликуда-то недалеко и подогнали воронок, на котором везли меня и еще несколько зэков с Пресни к вагону.

Из пресненской пересылки Виктор Левенштейн был отправлен в Бескудниковский лагерь при заводе № 1, откуда снова вернулся на Пресню.

Федор Иванович Хижняков (1947)

Автор служил в охране базы 100 МВД. После ареста в декабре (17 или 24) 1946 года сидел в Бутырской тюрьме, где в

<…> И уже больше я в Бутырку не вернулся. Привели меня в

11-й кабинет на первом этаже, где мне дали подписать формуляр, где было сказано: срок 10 лет с отбытием срока в лагерях МВД СССР, и тут же меня посадили в воронок и отправили на пересылку в тюрьму Красная Пресня. На второй день привезли генерала Пригульского, осужденного на срок 25 лет, 5 лет поражения в правах и 5 лет высылки; так считалось25-5-5 . Целый день мы с ним проговорили, потосковались. Пробыли мы вместе с Пригульским 3 суток. Стали готовить дальний этап,куда-то в Сибирь. Тогда генерал мне говорит: Федя, жалко мне тебя, ты совсем мальчишка, в тех лагерях ты не выживешь. Пойду, попрошу начальника тюрьмы, пересылки Красной Пресни, чтобы он тебя оставил в местных лагерях.Где-то Подмосковья. (начальником тюрьмы в это время был И. П. Брановицкий. — Прим. ред.) Он просил надзирателей, чтоб они сообщили начтюрьмы, что генерал Пригульский просит встречи с ним. И через несколько минут его вызвали. Он вернулся часа через три и сказал мне, что завтра меня отправят в Бескудники на кирпичный завод. Его взяли на дальний этап. На второй день меня отвезли в Бескудники в лагерь МВД на кирпичный завод, и больше я генерала не видел.Хижняков Ф. И. Воспоминания о сталинизме. Б. м. б. г. Рукопись, ксерокопия. 2 варианта (в публикации они компилированы). Архив общества «Мемориал». Ф. 2. Оп. 2. Д. 97

Выписки в Сводном блокноте архивных материалов проекта «Москва. Места памяти»

Марина

В день, когда умер Cталин, я лежала в детской больнице, выздоравливая от дифтерита и голода.

В коридоре из черной «тарелки» лилась печальная музыка ичто-то говорил бархатный голос.

Мне было 9 лет, и в больницу меня привезли из пересыльной тюрьмы на Красной Пресне в «черном вороне» с четырьмя серьезными солдатами с ружьями в кузове и вооруженным офицером в кабине. В тюрьме началась эпидемия дифтерита, убыстренная тюремной врачихой. Двигаясь от одной скрипучей железной двери камеры к другой, она проверяла всем горло деревянными палочками, которые возвращались опять и опять на ее медицинскую тележку. Моя мама упросила врачиху положить меня в изолятор в надежде, что там меня подкормят, но в изоляторе от мороза прорвало отопление, и я проснулась в кровати, вросшей в лед на полу.

В больницеиз-за радио дети не могли спать, и самые маленькие начали тихо плакать. В середине дня вдруг принесли не положенный крепкий и сладкий черный чай в стаканах.

Через день меня увозили обратно в тюрьму. На этот раз солдат было только два, и они быликакие-то растерянные. Около «черного ворона» стояли мои обожаемые бабушка с дедушкой. Раздав всем нянечкам щедро «на чай», им удалось узнать день и час, когда меня будут забирать. Они пришли со мной прощаться, второй раз после ареста, и на мои страстные просьбы: пожалуйста, принесите мнечто-нибудь почитать — принесли детские книги моего дяди Алюши. Алюша (Александр Островер) погиб под Кенигсбергом через две недели после своего двадцатилетия. Маленький Алюша любилСетон-Томпсона и книги про зверей. Бабушка с дедушкой стояли сбоку от тюремной машины в грязном мартовском снегу. Дедушка, опираясь на палку, держал в руках стопку книг в темных кожаных переплетах. У бабушки в руках был термос моего любимого душистого чая и пакет с домашним печеньем. Обнимать их было нельзя. «Нам только посмотреть на тебя, только посмотреть», — говорила бабушка, пытаясь тут же объяснить, что книжные магазины были вчера недоступны.

«Передача не положена», — сказал один солдат. Я уже держала, как спасение, книги, и мы все молча смотрели на него. «А, — сказал другой, — пускай их!»

Когда меня привели обратно в камеру, моя мама сидела на нижних нарах и методично билась головой о железную палку с петлей для ноги, соединяющую верхние и нижние нары. Она была в том же красивом платье из мягкой серой английской шерсти, в котором она была, когда нас забрали, только за зиму в тюрьме у платья исчез белый пикейный воротник. Мама билась головой о железную палку и негромко приговаривала своим хорошо поставленным интеллигентным голосом: «Что же теперь с нами будет? Кто же нас защитит?». Я села рядом с ней со своими книжками. Через некоторое время она затихла, и я, устроившись в глубине нар, взяла верхнюю книжку из стопки, открыла ее и прочла на титульном листе: «Детки в клетке».

Книга была про зоопарк, радио в тюрьме не было, и про похороны мы ничего не знали.Интервью для проекта 050353.ru

Бригитта Герланд (1954) (?)

Наконец мы в Москве. Едем на открытых грузовиках через город. Еще нет шести часов утра, но вокруг еще закрытых лавок толпятся очереди. Я попадаю в один из дворов гигантского пересыльного лагеря на Красной Пресне. Там начинается знакомая нам процедура: баня, дезинфекция, обыск

и т. д. Наконец я попадаю в большую битком набитую камеру, в которой царит невыразимый хаос.Герланд Б. Записки из женского режимного лагеря. Путь на запад // Социалистический вестник. Берлин, Париж,

Нью-Йорк. 1954. №№ 6–9

Александр Гидони (1957)

В середине июля (1957 г.) <…> я был привезен в Москву и поначалу водворен в одну из камер пересыльной тюрьмы на Красной Пресне. Уже отсюда мне предстояло отправиться в мордовские лагеря, в печально знаменитую Потьму.

<…> Прибыл в Краснопресненскую пересылку. В огромной камере (во много раз большей, чем камеры ленинградского «Большого дома», известные мне) я оказался вдвоем с моим ровесником по годам, бывшим советским солдатом, до ареста служившим в Восточной Германии — Виктором Барановым. <…> Двое суток мы с Виктором пробыли в камере одни, а потом нас посадили вместе с уголовниками. Их было человек восемьдесят. Во время одной из прогулок я обратил внимание начальника конвоя на то, что мы с Виктором политические, апочему-то сидим вместе с уголовниками. Это возымело действие почти немедленно. Нас перевели в другую камеру для58-й статьи.

<…> Недели полторы, проведенные на Красной Пресне, оказались, таким образом, неплохой увертюрой к лагерной жизни.Гидони А. Солнце идет с запада. Торонто. 1980

Об авторе

Анатолий Марченко (1968)

Перед отправкой из Бутырок на Краснопресненскую пересылку я, как и прочие этапники, сдал администрации почтовую открытку с адресом, по которому надлежит сообщить место назначения заключенного. За те три дня что я провел на Пресне, Н. П. успела передать мне передачу и деньги, и мне удалось до этапа купить в ларьке продукты на законную десятку в месяц. <…> Еще в вокзальной камере на Пресне стало известно, что наш этап идет на Киров и Пермь.

Николай Минаев. Фото: lucas-v-leyden.livejournal.com

***

Юноши и малолетки,

Взрослые и старики,

Словно сельди в бочке, в клетке

Около Москвы-реки.Ежедневно две оправки,

Смысл которых невысок,

И прогулка, где ни травки,

Только небо да песок.От горбушки до баланды

День плетется не спеша,

И лишь окрикам команды

Внемлет сонная душа.И, родя глухие вести

Средь невежества и тьмы,

Время топчется на месте

В четырех стенах тюрьмы.1944 г., Москва

Минаев Н. Нежнее неба. Собрание стихотворений. М., 2014

Об авторе