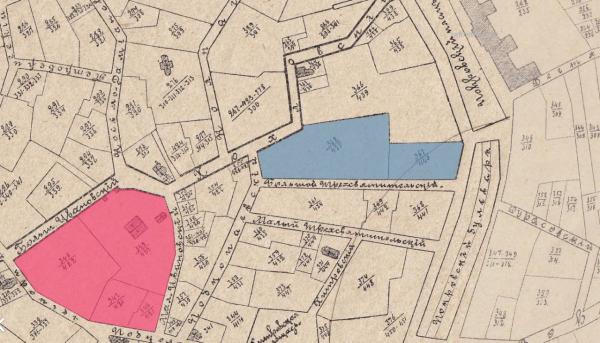

Адрес: Москва, Большой Трехсвятительский переулок 3, Покровский бульвар, 12

В апреле 1919 года усадьбы Крестовниковой и Морозова в Большом Трехсвятительском переулке у Покровского бульвара занял концентрационный лагерь. По бульвару лагерь назвали Покровским. Закрыли его в начале декабря 1922 года, но заключенные жили в усадебных флигелях до апреля 1923 года. Вероятно, они работали в Принкусте — учреждении, заведовавшем трудом заключенных, которое с 1922 года находилось в особняке по адресу Покровский бульвар, 12.

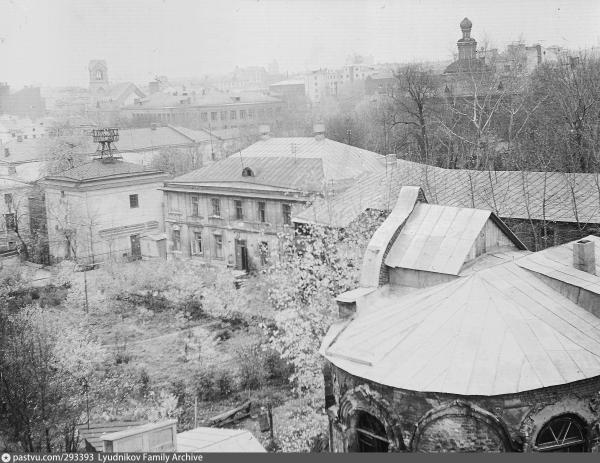

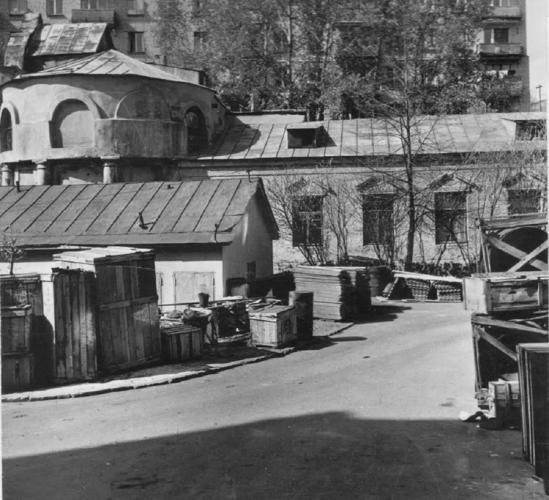

Двор МИЭМ (Покровский лагерь) 1964 г. Фото: архив Е. Людникова. pastvu.com

«Покровский лагерь принудительных работ <...> организован и открыт 12 апреля сг», сообщает его комендант 18 августа 1919 года в ответ на срочный телефонный запрос. Лагерь не был первым открытым, но одним из трех лагерей, в которые начали отправлять заключенных весной 1919 года. Кожуховский лагерь был устроен еще в мировую войну и до июня 1919 года подчинялся Центрпленбежу, а в августе — сентябре 1918 года для заключенных забрали часть Новоспасского монастыря. Покровский комендант, скорее всего, опирается на ордер о занятии зданий или приказ об открытии лагеря, но заключенные могли появиться и до, и гораздо позже подобного приказа. Комендант Покровского лагеря Юрасов впервые упоминается в приказе от 14 мая 1919 года. Вероятно, он был первым начальником лагеря, но уже 15 июня Иван Сидорович Юрасов заведует Новоспасским лагерем.

Самым полным названием лагеря было Покровский концентрационный лагерь принудительных работ. В переписке и нестрогих документах «принудительных работ» опускалось почти всегда, часто отсутствовало и «концентрационный». Регулярно концентрационными назывались несколько лагерей вместе. Отдельно же Покровский чаще всего был концлагерем или просто лагерем. В марте 1921 года заключенный Знаменского лагеря просит вернуть его в «Покровский лагерь-городок» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 221. Л. 1). В формальном обороте это название не встречается. Лагерем-городком назывался Звенигородский лагерь, когда в нем содержались дети и подростки.

Занимал Покровский лагерь две городские усадьбы по нечетной стороне Трехсвятительского переулка — от Покровского бульвара до Морозовского сада. Усадьбу Морозова в мировую войну занял госпиталь. В 1918 особняк был реквизирован анархистами, а затем в приспособленных для большого количества людей флигелях усадьбы размещалась подчиненная левым эсерам военная часть. Осенью 1918 года особняк стал штабом их восстания. Вероятно, после его подавления усадьба пустовала. Другое пролетарское учреждение ее не заняло, и поэтому там удалось организовать лагерь. Также в приспособленных в мировую войну для госпиталя мастерских был открыт в это же время Новопесковский лагерь.

Особняк М. Ф. Морозовой, Трехсвятительский пер. 1-3 . Фото: Александр Козицкий, февраль 2022

Заключенных лагерный двор впечатлял огромной территорией. Ее границы позволяет очертить «табель постам», составленный весной 1920 года. Постовые дежурили вдоль переулка от особняка в его начале до Покровского бульвара. Одни ворота была закрыты, через другие можно было пройти: «пост 1 подвижный у главных ворот лагеря от проезда бульвара до цейхгауза. Пост 2. от стены и решетки лагеря по Большому Трехсвятительскому переулку, от цейхгауза до угла здания №2. Пост 3 у 2-х ворот закрытых лагеря по Трехсвятительскому переулку от корпуса №2 до угла корпуса №3 включительно». Часть усадьбы со стороны переулка огораживал забор, в описании внешних постов не отмеченный. Параллельно забору и решетке ограды внутри усадьбы была натянута проволока: «Пост 4. со стороны забора по Больш Трехсвятительскому пер. вдоль проволочных заграждений до бани. Пост 5 от балкона до стены строений вдоль проволочного заграждения. Пост 11 у переднего фасада здания вдоль решетки и проволочного заграждения от каменной стены до угла корпуса №1». Постовой, дежуривший под балконом — очевидно, морозовского особняка, — ходил между садом и особняком. Другими границами лагеря были фасады строений — «стена зданий», как они называются в табеле. Днем они не охранялись, но был «пост 14 ночной у караульной стены корпуса №1 и проволочного забора у карантина» — помещения для прибывших в лагерь заключенных. Одному корпусу полагался особый охранник: «пост 13 ночной внутри корпуса №3». Вероятно, это связано с тем, что номер 3 получил морозовский особняк и часть здания занимала администрация. Подробнее об этом ниже. За заключенными следили с вышек и крыш: «Пост 6. на вышке от угла прилегающих строений корпуса №3 вдоль стены корпуса №4. Пост 7 на крыше корпуса №4. Пост 8 на крыше сарая. Пост 9 на вышке. Пост 10 на вышке».

Фрагмент плана Москвы 1903 г. Слева -- Ивановский монастырь (лагерь), Справа – усадьбы Крестовниковой и Морозова (Покровский лагерь). Фото: retromap.ru

В начале 1920-х вышки упомянуты в описаниях далеких от центра Владыкинского (три) и Лианозовского (одна) лагерей. В 1928 году их построили для заключенных в Ивановском монастыре. В Покровском еще один охранник находился на обычном для всех лагерей месте: «пост №12 внутри двора» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 28. Л. 154).

К июлю 1919 года комендантом лагеря стал Борис Григорьевич Семенов. Был ли он преемником Юрасова, не известно. Семенов же был назначен «уполномоченным по организации Ивановского лагеря принуд работ» в Ивановском монастыре. 11 июля уполномоченный просит: «принимая во внимание близкое расстояние между Покровским и Ивановским лагерями, каковое обстоятельство делает возможным установление постоянной тесной связи между ними без затраты особых на то денежных средств и необходимости отрывания административно-хозяйственных работников одного лагеря для организации другого, <…> разрешить слияние новообразуемого Ивановского лагеря с Покровским». В результате, полагает Семенов, будет «достигнуто значительное сокращение штатного числа сотрудников». Среди прочего должна сократиться и должность коменданта: «Что касается меня лично, то я, в качестве коменданта Покровского лагеря и уполномоченного <...> чувствуя в себе достаточный опыт и способность к работе в лагерях, смог бы взять на себя соединение обоих названных лагерей и руководство их деятельностью в дальнейшем». Лагеря не объединили. Семенов до октября остается комендантом Покровского. В начале августа ему ставят на вид обычную для комендантов провинность («недопустимо и незаконно отпускать в город по личным делам»), а 20 октября он «отправляется в командировку по делам чрезвычайной важности в г. Тамбов» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 38а. Л. 68; Д. 38б. Л. 10, 13).

В октябре 1919 года «Известия ВЦИК» публикуют короткое описание лагеря. Опечатка в заголовке заметки «Московские контроционные лагеря» невольно указывает на то, что обозреваемых Ивановском, Новоспасском и Покровском концентрационных лагерях содержатся контрреволюционеры — контра. Если в Ивановском сидели «караси» контрреволюции, то в Покровском — контрреволюционная «шпана»: «Покровский лагерь. Это мужской лагерь. Помещается он в бывшем особняке Морозова. Здесь главным образом мелкие уголовные преступники, спекулянты и хитровцы. Есть также военнопленные англичане с архангельского фронта (20 человек) и около 150 политических: студенты, артисты, фармацевты, инженеры, белое и черное духовенство, купцы спекулянты, кулаки и проч. Все они в большинстве случаев заложники. Все заключенные, за исключением неспособных к труду, отправляются на работы. Рабочий день — 8 часов. Если требуется сверхурочная работа, выдается дополнительный хлебный паек. На пищу абсолютно никто не жалуется. На обращение администрации тоже. Следует отметить, что в этом лагере хлебный паек... уже 1 1/2 ф. в день, т.-е. в 4 раза больше, чем получает рабочий по карточкам, и равен красноармейскому» (Московские контроционные лагеря // Известия ВЦИК. 19.10.1919 ). Тогда же, в середине октября, Покровский лагерь был описан в другом очерке, который, возможно, также предназначался для печати, но сведения о его публикации не разысканы. Вероятно, в «Известиях» опубликован сокращенный вариант серии очерков о московских лагерях, в одном из которых описан Покровский. У неопубликованного очерка нет пометы с датой, но в архивном деле за ним следует документ от 13 октября, а обзор в «Известиях» вышел 19 октября. Автором и заметки в «Известиях», и очерка-доклада мог быть корреспондент Центророста Кельман Исаакович Линов или студент журналистских курсов — предшественника факультета журналистики МГУ, — которыми Линов заведовал в это время:

«Ответственным руководителям РОСТА. Линов.

В Покровском концентрационном лагере.

С разрешения заведующего отделом принудительных работ при Наркомвнуделе мне удалось в течение двух суток основательно ознакомиться с состоянием одного из наиболее образцовых крупных концентрационных лагерей города Москвы, Покровским лагерем. Для того чтобы более основательно мне можно было ознакомиться с лагерной жизнью, бытом и нравами, там установившимися, я был препровожден туда в качестве арестованного по специальному ордеру заведующего отделом принудительных работ Попова.

Несколько необычный приход заключенного с ордером без конвоя сначала смутил заместителя коменданта лагеря Антонова, но и после некоторого размышления, он не принял официально, но сейчас же распорядился о помещении меня в один из корпусов лагеря.

Лагерь занимает четыре корпуса особняка Морозова, и кажется, Крестовникова. В особняке Морозова, отремонтированного и приведенного в более или менее удобный для жилья вид, помещается комендатура, канцелярия, приемный покой, часть караульной команды. Там же во второй половине отведено несколько для организовавшегося при лагере женского отделения для устройства прачешной и выполнения ряда других работ. Пока в этом помещении находится всего 9 человек, большей частью из числа лиц, доставленных из Воронежской и Тамбовской губерний в качестве заложниц. Среди них между прочим находится и дочь бывшего министра двора Фредерикса. Остальные заключенные, которые по списку в настоящее <время> числится, кажется, 1000 чел., размещены в трех корпусах: один огорожен колючей проволокой и другими ограждениями для уголовных, другие для прочих заключенных. В момент моего прибытия в лагерь больше половины заключенных находилось в командировках. 200 чел. по постройке жел. дор. в Кашире, 200 чел. в Рязани, около 100 чел. переведены на постоянное место жительства при работах на фабрике «Проводник» и в «Красном кресте». Остальные заключенные за исключением калек стариков и временных больных были на работе. Заместитель коменданта разрешил мне поместиться в любой из групп, на которых разделен лагерь: русскую, французскую, финскую итд <...> Русская группа в свою очередь делится на две самостоятельные: Петроградскую и Воронежскую, причем наиболее многочисленная Петроградская. Только благодаря тому, что половина заключенных в лагере находится в командировке, старосте Петроградской группы удалось найти мне место на нарах и даже предоставить матрасик. Здесь же я узнал, что, когда комплект лагеря был полный, больше половины помещалось за отсутствием нар на полу. Больше того, даже теперь, когда половина отсутствует, многие помещаются на полу. Правда на матрацах.

Обеспечив себе «квартирку», как называют это заключенные, я заговорил с единственными оставшимися в камере заключенными двумя стариками, старостой Петроградской группы в военной форме и другим штатским стариком лет 70-ти. Как тот, так и другой по установившейся видимо практике меня сразу не спросили, за что я арестован и откуда прибыл, считая, что об этом расскажет сам заключенный впоследствии. Оба отвечали на некоторые мои вопросы, посвятили меня в подробности местных порядков, прав и обязанностей заключенных. Узнаю я, что помещение не запирается ни днем ни ночью, что свободно разрешается переход от одной палаты к другой и одного корпуса к другому. Надзирателей, непосредственно наблюдающих за жизнью заключенных, нет, хотя их полагается по штату. Как я узнал впоследствии, отсутствие надзирателей объясняется невозможностью подбора опытных людей, которые могли бы проводить в жизнь те начала, какие положены в основу организации концентрационных лагерей. Все эти функции пока выполняют старосты, избранные самими заключенными. Они являются главным образом посредниками между администрацией и заключенными. Размещают их по палатам, получают для них хлеб и другие продукты, сносятся с комендатурой, по поводу тех или иных претензий заключенных и т. д. Через старост заключенным выдается один фунт хлеба в день, чай или кофе, а вместо сахару — изюм. Что касается пищи, то продуктов отпускается весьма незначительное количество, а в настоящее время отпускается только зелень и овощи, из которых приготовляется суп в обед и такой же суп для ужина. Находящиеся на работах, не получающие обеда, получают дополнительные пол-фунта хлеба.

Пища, как я успел убедиться, малопитательна. Ею одной прожить без помощи со стороны очень трудно. Помощь же заключенным оказывается весьма незначительная. Большинство заключенных иногородние, денег же при них нет, так они большей частью отбирались при арестах и до сих пор не переведены сюда; полагающаяся плата за работы в размере, кажется, одной четверти, составляющей около 7 рублей в день, заключенным не выдается до освобождения. Хотя по установившимся порядкам заключенные, находящиеся на работе, имеют право получать пока авансы в счет заработанных ими денег, но большинство не знает этого и, кроме того, страшно запугано и боится поднимать вопрос об оплате. Это относится главным образом к той группе заключенных, которая впервые попала в места заключения. Другие же, главным образом из осужденных, не только умеют вытребовать следуемые им деньги, но как я узнал от заключенных, умеют устраивать себя так, что они остаются на работах сверхурочно, получая там дополнительное вознаграждение и т. п. Работы для всех заключенных обязательны за исключением иностранцев, но и последние все же охотно идут на работы, даже самые непривлекательные, как например на свалки.

Вообще следует отметить, что положение иностранцев, находящихся в лагере, несравненно лучше, чем положение русских. Не говоря уже о том, что их помещения чище, уютнее, веселее, они получают большую поддержку со стороны Датского Красного креста и различных обществ. Русский политический красный крест ограничивается только из редкой посылкой продуктов и санитарных врачей. Датский же красный крест посылает не только продукты, но оказывает юридическую помощь заключенным. Вообще же иностранцы чувствуют себя смелее в своих требованиях и отношении к администрации. Русские заключенные до того напуганы, что даже боятся подать заявление или жалобы, боясь, как бы они не ухудшили их положение.

На работы идут почти все, даже такие, которым по возрасту (старше 56 лет) не полагается идти на работу. Это объясняется тем, что среди заключенных носятся слухи, что неработающие будут переведены в тюрьму. В результате несколько стариков, побывши на тяжелых работах, надорвались и совершенно заболели.

Характер работ не останавливает заключенных от стремления к работе. Как ни неприятны работы на свалках, например, все такие заключенные предпочитают ее бесцельному сидению в камере, в особенности те группы, которые сидят без суда и следствия. доставленные в Москву из других городов.

Партии для работы составляют старосты, а комендант их распределяет по нарядам, заранее полученным от отдела принудительных работ или по требованию учреждений. Хотя заключенные не имеют права выбора тех или иных работ, но все же соизмеряясь с организуемыми партиями, они попадают большей частью на те работы, какие им желательны. В особенности, по-видимому, по определенному расчету действуют заключенные по суду, большей частью профессиональные воры. Я был свидетелем такой картины: заключенные Петроградской группы усиленно просили не назначать их в партию, которая пойдет на Поварскую. Я был уверен, что работа там очень неприятная. Оказалось, однако, что причины отказа другого характера. На Поварской происходит нагрузка военного обмундирования для Красной армии на грузовики и доставка его на вокзал, где те же заключенные грузят обмундирование в вагоны для отправки на фронт. Во время всех операций погрузки идет такое расхищение народного достояния, что работа там становится страшной и опасной для тех, кто является невольным участником этих краж. В этот наряд, так как он сравнительно большой и весьма срочный, попадает много заключенных и туда норовят попасть уголовные, которые уже специализировались на этой работе. При погрузке на автомобили происходит хищение, а по дороге на вокзал бывают случаи, как утверждают бывшие на работах, что с автомобилей сбрасывались целые тюки шаровар, шинелей, белья и другого обмундирования. На местах, по-видимому заранее условленных, эти тюки забирались и тут же уносились. Идет расхищение также и на вокзале во время погрузки в вагон. Как рассказывают бывшие на работах, хищения происходят не без участия караула. Вот почему многие из арестованных в Покровском лагере большей частью работники советских учреждений и бывш. офицеры, служащие в настоящее время в Красной армии, отказываются от назначения на эти работы.

Все эти сведения получены мною предварительно от старост, я по возвращении заключенных с работ проверил у тех, которые действительно сами были на работах. РОСТ» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 38а. Л. 76–86).

Незадолго до экспедиции Линова в лагере еще оставались прибывшие 31 августа из Рязанской губернии священники: Павел Казанцев, Павел Добромыслов, Сергей Павлов, Николай Озеров, Гавриил Спешнев, Петр Тардов, Михаил Озерский, Петр Белоусов, Федор Орлин, Иоанн Мостинский, Андрей Тимофеев, Николай Волынский, архимандрит Иоанникий, псаломщик Василий Полянский и настоятельница Ольгова монастыря Евгения. Также в лагере уже был архимандрит Петрограда Константин Субботин. В конце сентября — начале октября Озерского, Спешнева, Мостинского и Тимофева отправили в Нижний Новгород, а Волынского — в Яузскую больницу (Ф. Р8419. Оп. 1. Д. 159. Л. 37). Ольгинскую настоятельницу, очевидно, поместили в упомянутое Линовым женское отделение. В октябре 1919 года в нем жили заключенные делопроизводительницы Милица Ивановна Кресецкая и Вера Степановна Николаева, а также сотрудница конторы Ольга Павловна Шелепчикова (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 128).

Территория усадьб Ю. Т. Крестовниковой и М. Ф. Морозовой, Трехсвятительский пер . Фото: Александр Козицкий, февраль 2022

29 октября «Известия ВЦИК» в заметке «Расстрел шайки преступников» сообщили, что Семенова, упомянутого в очерке Алексея Васильевича Антонова и еще 6 покровских администраторов, вольнонаемных и заключенных, в ночь на 24 октября расстреляли за «за взяточничество, вымогательство, незаконное освобождение заключенных, пьянство и разврат». Описывала газета и хищение со складов на Поварской (Известия ВЦИК. 28.10.1919). Вероятно, Линов был в лагере в сентябре — самом начале октября. Тогда же и арестовали «шайку преступников», поскольку с 10 октября в лагере был уже назначен новый комендант — Иван (Иона) Михайлович Кухалашвилли.

Согласно описанию лагеря 23 октября 1920 года, 508 заключенных жили в трех флигелях. В первом — 139 человек. В этом описании, как и в очерке Линова, они разделены на несколько групп: названные, видимо, по фамилии старост, «группа Бойко» (18 человек) и «группа королевская» (41 человек), а также 28 женщин и 7 вновь прибывших. Еще 45 человек ни в какую группу не входили. Через год, в октябре 1921-го, врач лагеря Богуславский подробно описал 4 лагерных корпуса — усадебных флигеля. В одноэтажном первом корпусе отмечено 25 помещений, у каждого стояла помета «сухое и светлое». В каждом из них жило на 1–3 человека больше положенного расписанием. По расчету же в самой маленькой комнате мог жить 1 человек, в самой большой — 19, в остальных — от двух до одиннадцати. В этом же здании помещались зубоврачебный кабинет, завхоз, комендант, его помощник, часовая мастерская, библиотека, кухня околодка, школа и «клуб» (1 чел.). Клубом в списке названо подсобное помещение или комната заведующего. Вероятно, пристройку к этому флигелю занимало описанное отдельно «общежитие культпросвета» (заключенных актеров, музыкантов и преподавателей) из трех комнат. Одну из них занимала канцелярия, вероятно лагеря, а не его просветительской части. Второй корпус — двухэтажный. На первом этаже 11 комнат, в которых должны были жить от 3 до 18 человек, на втором — 12, от 4 до 19 человек. Описание первого этажа второго корпуса уточняет, что, видимо, самая маленькая «камера находится под спуском лестницы».

В подвале третьего корпуса находились слесарная мастерская, карцер, кухня и две комнаты кухонных рабочих (на 3 и 4 человек). В большие комнаты, в которых год назад должны были жить по 25 человек, были устроены мастерские: на первом этаже склады, переплетная и столярная мастерские и две комнаты столяров на 6 и 10 человек, а также инструкторское помещение — очевидно, комната, где жили квалифицированные, часто вольнонаемные рабочие, и «парикмахерская мастерская»; на втором этаже — портновская и также столярная и переплетная мастерские. Расположение переплетной мастерской и позволяет предположить, что третьим корпусом был морозовский особняк, поскольку в 1924 году в нем по адресу Большой Трехсвятительский переулок, дом 1 находилась учебная мастерская по типографскому делу и детский дом, а к 1926-му — полиграфическая школа с интернатом.

В четвертом корпусе, упомянутом в перечне постов, на первом этаже одна комната на 14 человек. Его второй и третий этажи описаны совместно. На них всего 4 комнаты: одна большая на 18 человек и три на четырех. Там же находился околодок: две палаты на первом этаже и одна на втором (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 33. Л. 139).

Выходящим на Покровский бульвар под номером 10 главным флигелем усадьбы Ю.Т. Крестовниковой, который одновременно служил границей лагеря, также распоряжались лагерные учреждения. В расположенном справа от особняка флигеле с адресом Покровский бульвар, 12 находился лагерный театр. В описаниях корпусов 1920 и 1921 годов особняк Крестовниковой, вероятно, не упомянут, поскольку, скорее всего, помещениями распоряжалось репрессивное ведомство, но лагерь их не занимал. Из описания, сделанного в мае 1923 года, видно, что на лучше сохранившихся верхних этажах были квартиры и кабинеты, а подвалами и флигелем пользовались заключенные и охрана. В этом описании упомянуты усадебные службы: гараж, конюшня и ворота в переулке, которые встречались и в описании лагеря. Весной 1923 года они приписаны к общежитию НКВД: «Акт приемки общежития НКВД Покровский бульвар 12 <…> ранее занимаемым КустГУМЗом. <…> мая 21 дня 1923 <...> Дом двухэтажный с подвальным помещением крытый железом. <…> Ворота по переулку железные в исправности. По Покровскому бульвару одна калитка железная в исправности <…> 1 этаж. Полы паркетные в исправности, 2 двери стеклянные двухполные с приборами, 1-й коридор пол паркетный в исправности. Комнаты 1–9 полы паркетные в исправности и попорчены. Второй этаж <…> комнаты 11–24 полы паркетные в исправности <…> лестницы коридоры в исправности требуют покраски <…> Помещение бывш. Кино. 1 этаж стеклянные двери <…> комнаты 1–6. Второй этаж комнаты 1–2 двери стеклянные пол попорчен. <…> флигель во дворе под №10 размер 10 на 9 аршин <...> коридор асфальтовый <…> одна дверь уничтожена, уборная пол асфальтовый <...> комнаты 1, 3 пол деревянный, 2 — асфальтовый. <…> подвал под зданием б. кино. Пол загрязнен мусором <…> уничтожено разбито, подвал 2-й замусорен находятся нечистоты, <...> русская печь. Надворные постройки — каретный сарай, конюшня, 5 сараев, гараж, погреб, двор по Покровскому бульвару размер 20–10 сажень засорен, во дворе 2 фонаря. Тротуар асфальтовый требует ремонта <…> по Покровскому бульвару 30 кв сажен, по Трехсвятительсткому переулку 57 квадратных сажень. <...> водопровод функционирует» (Ф. Р4042. Оп. 9. Д. 8. Л. 49, 50).

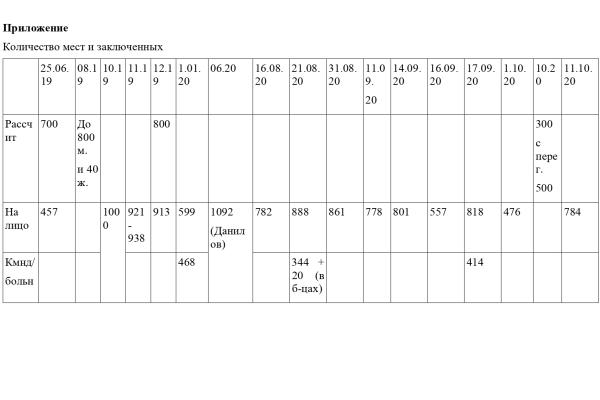

В списках лагерей, составленных 25 июня 1919 года, Покровский лагерь — «общий, мужской» — рассчитан на 700 человек. Расчет поместительности включает места на полу, о которых говорится в очерке Линова. В августе комендант сообщает, что лагерь открыт «на 500 человек», а его «состав до 800 мужчин и 40 женщин». В смете расходов на 1920 год, то есть составленной в конце 1919-го, мест в лагере — 800. Но расходы, вероятно, рассчитывались не на «штатное число мест», а на предполагаемое количество заключенных. В октябре 1920 года инспектор Мосуправления принудительных работ тов. Настаи докладывает о том, Покровский лагерь может содержать 300 человек, а с перегрузкой — 500. Сокращение количества мест, вероятнее всего, вызвано тем, что в помещениях, которые занимали заключенные, были открыты мастерские. 16 августа 1921 года «штатное число заключенных в Покровском лагере 300 чел, по списку числится 800 заключенных. На внешние работы выходит 70 чел. При конвоирах 25–30 чел. Вся охрана в лагере 160 чел». К осени 500 человек не считались перегрузкой. Приказ от 24 октября 1921 года объявляет, что штатных мест в Покровском лагере «500 (мужчин)», но циркуляр, разосланный 29 ноября, устанавливает штатное число заключенных 350. Через полгода, в июле 1922-го, Покровскому лагерю снова полагается 500 пайков для заключенных (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 8, 10. 19; Д. 29. Л. 45; Д. 201. Л. 199 об.; 4042. Оп. 1а. Д. 9. Л. 10; Д. 29. Л. 80; Оп. 2. Д. 11. Л. 178; Оп. 8. Д. 36. Л. 2).

Трехсвятительский пер. Фото: Александр Козицкий, февраль 2022

Сведениями о количестве заключенных до конца июня 1919 года не располагаем. 25 числа в лагере, которым предположительно уже заведовал комендант Семенов, жили 457 человек. Санитарный врач в этот день записывает, что «приемный покой на 8 коек содержится чисто. <…> изолятор на 5 коек содержится удовлетворительно. Амбулатория, приемная и ожидальная в одной комнате. Кубатура и освещение достаточны. Обстановка удовлетворительна, необходимые медикаменты имеются в небольшом запасе, перевязочных средств нет, прием больных производится сестрой, которая дает освобождение на 1–2 дня, помогает при приеме заключенная. <…> Ванна с колонкой в удовлетворительном состоянии. В раковине производится стирка белья <…> Изолятор №2 для тифозных на одну койку, 1 больной; уход недостаточный. <…> Отдельный флигель для караульных <корпус №4?> — помещение грязное, караульные спят на грязном полу без подстилок; караульные содержатся грязно, в бане не мылись с 15.6, стирка белья не организована, мыла не получают, жалуются на недостаток кипятка. <…> Корпус для заключенных очень грязный, коридор боковой темный и грязный. <…> Камера на 11 человек: нары вплотную без тюфяков, помещение содержится крайне грязно, плевательницы нет, кипяченой воды нет, предметов личной гигиены нет. Кубатура и освещение достаточны. <…> Уборная с одним очком на весь корпус, раковина для умывания с одним краном, прочие камеры в этом этаже в таком же состоянии. 3-й этаж — камера на 25 заключенных, спят на полу, без тюфяков, помещение содержится грязно, плевательницы и кадки для остуженной воды отсутствуют, предметы личной гигиены отсутствуют <…> В нижнем этаже камера на 25 человек заключенных вновь прибывших, заключенные спят на грязном полу без тюфяков при недопустимой обстановке <…> Полуподвал — помещение на 7 человек, кровати расставлены вплотную, содержание грязное, отсутствие необходимых предметов. <…> прочие камеры находятся в более удовлетворительном состоянии в отношении к кроватям и тюфякам, полное отсутствие плевательниц, предметов личной гигиены, необходимой посуды и крайне грязное содержание помещения отмечается во всех камерах. Кухня содержится грязно, котел для варки пищи на 500 человек и два котла для кипятка. Кроме нескольких грязных ведер никакого инвентаря на кухне нет, раскладки не имеется. <…> Кашевар и повар содержатся грязно <…> 2-й карцер на 7 человек без окон и вентиляции (полное отсутствие света и воздуха), отсутствие параши, зловония от экскрементов, заключенные задыхаются. 1-й — удовлетворительный. Кухня для служащих и больных в то же время служит спальней для двух кашеваров и помощника <…> раскладки нет. <…> Отдельного помещения для приема пищи не имеется, ложки имеются только у некоторых заключенных, посуды нет. <…> Распределение работы производится без участия старост и иногда против заключения врача» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 38а. Л. 120). Освобожденные врачом заключенные, напомним, стремились на работу, чтобы их не отправили в тюрьму.

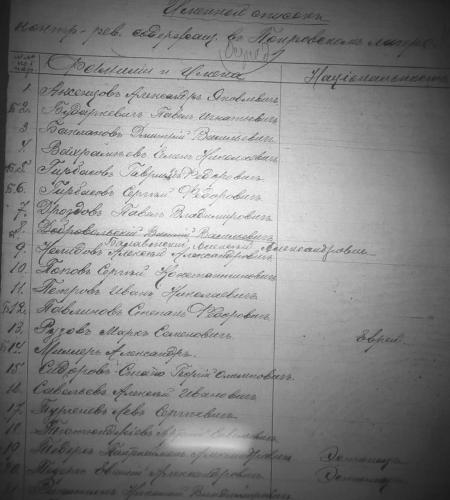

Список заключенных Покровского лагеря, 1919 г. Источник: ГАРФ

Значительная часть заключенных, числившихся в списках лагеря, как и упоминал Линов, была только приписана к нему. В октябре 1919 года «больше половины заключенных находилось в командировках». Кроме 200 человек, строивших железную дорогу в Кашире, 15 ноября 1919 года 43 покровских заключенных уже строили Каширскую электростанцию — первую станцию ленинского ГОЭЛРО. Независимый от администрации лагерей взгляд главного инженера и управляющего строительной конторы по постройке станции зафиксировал коллективный портрет покровских строителей: «ноября 15 дня 1919 <…> прилагаем при сем список заключенных Покровского лагеря принудительных работ, работающих на государственной Каширской районной электрической станции, с указанием имеющихся у них в наличности платья, белья и обуви. Прошу Вашего распоряжения о немедленном снабжении указанных в этом списке рабочих недостающей одеждой». Самый полный комплект — «шинель, брюки, ботинки, фуфайка» и «шинель, фуфайка, брюки, сапоги». Многие были босиком: «пальто, брюки, фуфайка», «фуфайка, брюки», «шинель, фуфайка» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 38а. Л. 36, 37). Подробнее о заключенных на строительстве Каширской станции в особой справке.

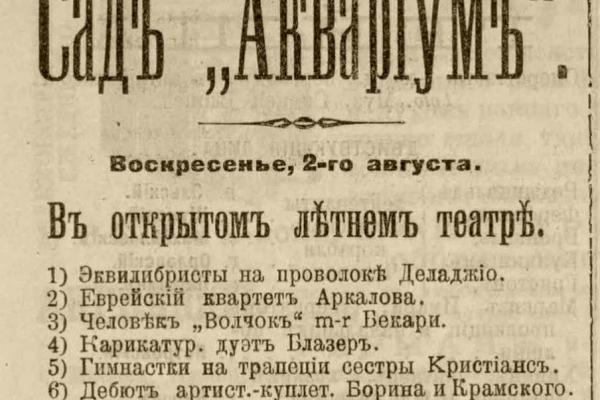

В ноябре 1919 года полуголодная жизнь в лагере, о которой в октябре писал Линов, стала голодной. В декабре комендант Кухалашвили докладывает в свое Управление, что «питание заключенных Покровского лагеря начиная приблизительно со второй половины ноября м-ца с/г значительно ухудшилось вследствие недостаточного и нерегулярного снабжения со стороны Центропленбежа. Покровский лагерь является, как известно, чисто рабочим лагерем, весь контингент его заключенных относится исключительно к пролетарскому элементу, не получающему никакой сторонней помощи извне в смысле питания и вынужденного жить только на отпускаемый государством паек. Поэтому всякое сокращение казенного пайка, самого по себе недостаточного для питания рабочих физического труда, неминуемо отзывается на здоровье заключенных и отсюда на производительности их труда, не говоря уже вовсе о психически-моральном действии уменьшения пайка. Покровским лагерем обслуживается целый ряд Государственных и Общественных учреждений и организаций, как напр: Гл. Воен. Хоз. Упр., Еро <ЕРО — Единый разгрузочный орган. — ЕН>, Наркомпуть, Наркомздрав, В. Ч. К., Отдел топлива, Бол. Театр, М. Ч. К. Совнарсуд, Наркомпрод, Центровоензаг и пр. Снабжение этих учреждений рабочей силой является вопросом не только общественного интереса, но подчас и государственного значения, ибо всякий вынужденный обстоятельствами отказ в поставке рабочих порождает осложнения и нарушает правильный ход работ этих учреждений. К сожалению, Покровскому лагерю сплошь да рядом приходится частично отказывать в подаче рабочей силы по той причине, что заключенные, истощенные недостатком питания, не в силах выполнять задания, связанные с более или менее тяжелым физическим трудом.<...> В то время как за первые две недели ноября установленная норма выдачи хлеба, т. е. 1 ф. в день на чел., соблюдена почти полностью (0,96 фунт), вторая половина ноября и первая половина декабря показывают резкое ухудшение, а именно 0,44 фун. и 0,40 фун. на человека вместо положенного 1 фунта. <...> при определении этих цифр было принято в расчет лишь число едоков, получающих основной хлебный паек. В то время как всякие дополнительные выдачи, как например за сверхурочную работу, покрывавшиеся из того же поступления, что и основной паек, были еще меньше указанных цифр (т. е. 044 и 0,40 фун.). Произведенная же за те же периоды времени компенсация недодачи хлеба картофелем не могла быть соблюдена в установленной пропорции за каждый недоданный ¼ ф хлеба — 1 ф. картофеля. К тому же картофель, поступивший к раздаче, был плохого качества (мороженный и водянистый) и не мог по питательности заменить хлеб. <…> Например, хлеб заменялся отчасти галетами и картофелем, либо только последним. Бывали дни, в которые никакой выдачи хлеба или взамен хлеба не производилось. Например, 19 ноября, 15 декабря взамен крупы выдавалась чечевица, пшеница или св. овощи, — то же самое взамен мяса или рыбы.

Полагающаяся по раскладке ежедневная дача св. овощей (1 ф.) как таковая производилась лишь изредка. Даже бывали дни, в которые варка пищи за неимением продуктов вовсе не производилась, или производится только один раз в день.

Все эти недодачи приварочного довольствия не компенсировались ничем, и таким образом эти недодачи шли целиком за счет недоедания заключенных. Комендант лагеря Кухалашвилли». Записку поясняет таблица полученного продовольствия за полтора месяца:

Поскольку количество заключенных менялось, расчет сделан в человекоднях. В среднем в первой половине ноября в лагере каждый день ел 921 человек, во второй половине — 938, в декабре — 913. В ноябре каждому заключенному полагался фунт «продовольствия» в день. В первой половине месяца он получал его почти весь (384 грамма), во второй половине меньше половины — 175 граммов. В декабре норму продовольствия, видимо, снизили, поэтому хотя его было получено еще меньше (160 граммов), «недодача» стала меньше.

Рапортовавший о бедствиях заключенных Иван Михайлович Кухалашвили с 1902 года состоял в меньшевистской фракции РСДРП. Был известен под партийным именем Иона, которое, скорее всего, связано его учебой в семинарии. За участие в нескольких восстаниях на юге в 1905–1907 годах и подпольную агитацию в начале 1912 году его приговаривали к каторге и ссылали. 7 октября 1919 года, за три дня назначения в Покровский лагерь, вступил в партию социалистов. Грязные и спящие на полу охранники меньшевику-агитатору подчиняться отказывались, о чем 1 декабря 1919 года был составлен рапорт: «при Покровском концентрационном лагере конвойная команда надзирателей разнуздана <...> комендант лагеря Ухалашвили (так. — Е.Н.) лишен возможности с ними справится» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 11. Л. 87). Можно предположить, что до октября часть заключенных и охраны содержалась за счет разоблаченного Линовым воровства. На Покровского коменданта жаловался в это время комендант соседнего Ивановского лагеря Найчук. 11 ноября 1919 из Покровского лагеря ему отправили уже больных заключенных, «что ненормально <...> вносит заразу» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 118). Положение же переведенных больных становилось лучше, поскольку Ивановский был заметно благополучнее. Первого января 1920 в Покровском лагере живет 599 человек. Еще 468 числится заключенными лагеря, но находится «в командировках» на стройках или лесозаготовках. С 10 февраля 1920 года Кухалашвили отправили в помощники завотдела в управлении лагерей. Больше в приказах он не встречается, а в 1924 году снова организует продовольственное снабжение: представляет Москве грузинские сельскохозяйственные кооперативы (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 111. Л. 1; Д. 112. Л. 54; Политическая каторга и ссылка: Биогр. справочник членов О-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М., 1934. С. 341; Вся Москва).

После Кухалашвили в феврале 1920 года комендантом лагеря стал Вартан Александрович Мамиконянц, В октябре 1919-го он числился «в центральной школе партийной и советской работы», а до нее «работал в продовольственном отделе Замоскворецкого совета, народном комиссариате по просвещению и в штабе Каспийско-Кавказского фронта». В октябре он «просил «предоставить <...> должность в одном из <...> концентрационных лагерей». Сначала (9 октября) его устроили помощником коменданта в Новоспасский лагерь, но вскоре (21 октября) он стал в Покровском помощником Кухалашвили по административной части, то есть отвечал за охрану и порядок. (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 112. Л. 53, 55, 61).

С покровской охраной, став комендантом, он, как и Кухалашвили, справиться не смог. В начале марта 1920 года Мамиконянц просил предать суду халатных конвоиров: «Участились побеги заключенных с работ и в настоящее время достигли небывалых размеров. 1 и 3 марта сего года не вернулось с работ по 18 человек. И как выясняется теперь, побеги объясняются не недостатком конвоиров и в их количестве, а только в их качестве, а именно отсутствием какой-либо дисциплины и несознательным отношением к службе. В доказательство чего привожу следующие факты: 1 сего марта в Главхозупр было отправлено 100 заключенных при 17 конвоирах, не вернулось с работ 10, в Наркомпуть было послано 10 чел. при 2 конвоирах, не вернулось с работ 3 чел. 3 же марта, нарушив норму, предложенную ответственным инструктором тов. Ковалевым, было послано на работы в Главхозупр 100 чел при 30 конвоирах, вместо 25 по норме и в Наркомпуть 8 чел при 4 конвоирах вместо 3 по норме, и все таки с Главхозупра не вернулось 8, а с Наркомпути 5 чел. Это значит, что из восьми человек взятых 4 конвоирами вернулось в лагерь только три» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 24). 8 марта бежали еще четверо военнопленных (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 21. Л. 185).

В начале апреля из Петрограда в Покровский лагерь перевели Александру Николаевну Голицыну с дочерью Масолей (Марией Павловной Голицыной). Перевозимая с места на место Голицына называет лагерь этапом. Там их встретил скорее всего Мамиконянц:

«...комендант этапа стал нас с руганью всех проверять, вызывая по имени. Затем нас рассортировали <...>. Человек, ведший нас, был мал ростом, восточного типа, черноволосый, он то и дело кричал на нас без всякой причины: «Эй, ты, сволочь! Подвигайся!», и, когда мы снова прошли мимо коменданта, я увидела, как мало человеческого в нем было: бычье лицо, лишенное всякого выражения, грубое мускулистое тело, выпиравшее из полосатой фуфайки без рукавов, он глядел на нас кровожадными глазами. <...> Нас всех отвели наверх и поместили в комнате футов восьми в длину и пяти в ширину, в которой были деревянные нары во всю длину и кроме нас еще шесть женщин, у одной вдобавок был двухлетний сопливый ребенок. В коридоре стояла деревянная скамья, на которой лежала целая семья чухонцев: дед, бабка, сын с женой, две дочери и ребенок. Они не понимали по-русски и уж совсем не понимали, за что же их сюда привели, находясь в состоянии полного отупения и безнадежного горя. Наша соседка с ребенком пустилась рассказывать, что у нее и ребенка сильный насморк и что она замужем за татарским офицером, который почему-то был тут же на этапе в одиночном заключении. Она действительно сильно гнусавила. Офицера даже в нужник сопровождали два конвоира. Он был высокого роста, носил какой-то мундир, и все лицо его было в каких-то ужасных прыщах. Он прошел мимо, как бы не замечая жены и ребенка, подняв голову и с полным равнодушием к окружающему.

Рядом с нашим помещением была огромная темная палата, в которой одна над другой были сооружены нары до самого потолка. Ночью там было битком несчастных арестантов, которые иногда находились там и днем, валяясь на нарах. Эта палата почему-то мне напоминала пьесу Горького «На дне», которую я никогда не видела. Для умывания нужно было спускаться во двор по лестнице, вдоль которой круглые сутки стояла очередь в уборную. Последняя представляла собой совершенно темное помещение; под ногами была какая-то густая жижа, а сверху беспрерывно что-то текло и капало. Возможно, там был другой туалет. Несмотря на двойной хвост ожидающих, каждый раз, когда мы с Масолей направлялись туда, эти несчастные, сторонясь, чтобы нас пропустить, говорили: «Ребята! Дайте барыням пройти!» <...> На дворе был кран над грязной раковиной <...> Пока мы так беседовали, наш грубиян конвоир подозвал меня знаками к отделявшей нас перегородке и спросил: «Ву де кель Голицын?» Я так опешила от неожиданности, что не сразу сообразила, что он хочет говорить по-французски. Он повторил вопрос, и я, заикаясь стала что-то объяснять. Тогда он сказал: «Мне вас жаль. Я на вас кричал для отвода глаз, так как комиссар у нас зверь. Я знавал одних Голицыных и хотел узнать, не в родстве ли вы с ними. Я так же хочу предупредить, что жена татарского офицера и ребенок больны самой заразной формой сифилиса, так что держитесь от них подальше. Мне хочется вам помочь. Скажите, что я могу для вас сделать». Все это он произнес скороговоркой с сильным армянским акцентом и тихо, чтобы никто не услышал. Я была глубоко тронута и попросила достать для Масоли бутылку молока, я бы даже могла за нее заплатить. К сожалению, я забыла его имя, но всегда молюсь за него. <...> Через некоторое время появился конвоир и сказал, что меня зовут в этапную контору. Я пошла, не зная, что бы это значило. Когда дверь за мной захлопнулась, я увидела, что за одним из столов сидит наш армянин, погруженный якобы в бумаги, а за другим какой-то старик. Этот последний поманил меня к себе пальцем. Когда я подошла, он нагнулся и отдал мне бутылку с молоком, быстро сказав: «Спрячьте, чтобы никто не видел, и быстрее уходите». Запрятывая бутылку за пазуху, я спросила о цене, а он ответил: «Ничего. Скорее уходите!» Проходя мимо армянина, я сказала: «Не знаю, как благодарить». Армянин сделал вид, что не видит и не слышит меня. <...> Благодаря нашему благодетелю, мы недолго задержались на этапе, хотя некоторые оставались там неделями. Кажется, на третий день нам приказали собираться дальше. <...> Нам сообщили, что нас поведут в Новопесковский лагерь. Когда мы проходили строем мимо армянина, я шепнула ему по-французски, что никогда не забуду его доброты, но он, как обычно, заорал: «Ну, чего там, сволочь! Проходи!» Больше мы его не встречали». (Голицына. Когда с вами бог С. 239–240).

В администрации лагеря в это время работали заключенные Наум Аронович Гинзбург, Александр Григорьевич Рогачев, Владимир Михайлович Миронов и мировой судья Иван Иванович Шейман, (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 129).

Голицына А. Н. Фото: pinterest.com

14 апреля «Комендант Покровского лагеря тов. Мамиконянц В.А. и его помощник тов. Дмитров освобождаются от занимаемых должностей с 15 /4 с/г ввиду их откомандирования Ц К Р К П и Кавказской комиссии при ВЦИК в распоряжение Кавказского Ревкома» (Дмитрий Митрофанович Дмитров заменял во время болезней Мамиконянца). На Кавказ бывший комендант, вероятно, отправился вместе с освобожденной 15 апреля от должности заведующей Бюро принудительных работ Мамиконянц М.С.

Голицына пишет, что их привезли в Петроград на Пасху. В 1920 году праздник пришелся на 11 апреля. Сколько Голицыны пробыли в Петроградской тюрьме, мемуаристка не упоминает. Из Петрограда ее с дочерью долго везут на поезде в Москву. Вероятно, в Покровском лагере они оказываются 15–16 апреля. Мемуаристка, напомним, пишет, что «кажется, на третий день нам приказали собираться дальше». Распоряжение же об отправке Голицыных в Новопесковский лагерь издано 20 апреля. (Ф. Р4042. Оп. 15. Д. 832. Л. 2). Поэтому очевидно, что, хотя комендантом Покровского лагеря с 15 апреля назначен Владимир Францевич Гельгард, до этого бывший помощником Новопесковского коменданта, Мамиконянц оставался в должности как минимум еще несколько дней. Возможно, полуотставленное положение и добавило решительности его человеколюбивому порыву.

9 июня новому «коменданту Покровского лагеря Гельгарду В. объявляется благодарность за проявленную инициативу и энергию в трудной работе по оборудованию и ремонту лагеря. Усилиями Гельгарда Лагерь приведен в надлежащий вид как в хозяйственном, так и в административном отношениях» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 2а. Л. 8, 19). Кроме инициативы коменданта успеху уборки, видимо, помогло то, что весной большинство заключенных состояло из пленных солдат и офицеров белых армий, воспоминания о жизни которых — ниже. Благоустраивающие лагерь заключенные стремительно слабели от голода. 12 июня врач, который осматривал заключенных, вероятно для мобилизации в Красную армию, пишет:

«Коменданту Покровского лагеря. За последнее время в лагере намечается порядочно заболеваний цингой среди заключенных, а <...> также жалоб на головокружение и чрезвычайную слабость и участились случаи обмороков, а температура у весьма многих выше значительно нормы. <…> общее истощение заключенных, которое в зависимости от особенности собственного организма выражается у многих в различной форме, объясняющегося несомненно недостаточностью питания в лагере. Дальнейшее применение настоящего рациона грозит таким образом полным изнурением заключенных, безусловной гибелью многих из них. Прогрессирующая цинга может принять эпидемический характер, а также создается благоприятная почва для всяких других заболеваний, присущих таким общежитиям. На основании изложенного и принимая во внимание, что заключенные выполняют всевозможные работы по лагерю и что качество их работ, как и число работников, с каждым днем все больше падает — считаю нужным и крайне своевременным просить вас исходатайствовать для лагеря увеличение питания, а для занятых на тяжелых работах, как для слабых и больных, — также увеличить хлебный паек до 1 ½ фунта, как это практикуется в других лагерях и тюрьмах. Ст. врач лагеря» (Ф. 4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 65).

К Покровскому лагерю летом 1920 года было приписано три врача. 12 июня комиссия при Рождественском лагере принудработ «в составе председатель врач Покровского распределителя Фрейдберг, членов врачей Покровского распределителя Рабинского и Левина осматривала военнопленных». Осмотрели врачи 81 человека (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 106. Л. 3) Результатом этого осмотра, видимо, и стало процитированное письмо коменданту. Председательствовал в комиссии старший врач Покровского лагеря. Московские справочники 1923–1925 годов года сообщают о четырех врачах Фрейдбергах: Елизавета Николаевна (внутренние и детские болезни), Илья Савельевич (внутренние и венерические), хирург Соломон Абрамович и окулист Наталья Константиновна Монюкова-Фрейдберг. Наиболее вероятным представляется, что писал коменданту отмеченный и в дооктябрьском справочнике Илья Савельевич. Предположительно, вместе с ним осматривал пленных хирург Арон Хаимович Рабинский.

Особняк М. Ф. Морозовой, Трехсвятительский пер. 1-3 . Фото: Александр Козицкий, февраль 2022

Один обед, бывший в апреле 1920 года, описала Голицына: «...нам принесли обед из жидкой каши в общем тазу, из которого все женщины ели вместе <...> Затем я предложила моей чистой ложкой поделить кашу на доли, чтобы каждая придерживалась своей порции. Но поскольку каша была жидкой, то снова вся стекалась вместе».

Распределять заключенных в разные лагеря в зависимости от причин их заключения решили через несколько месяцев после того, как лагеря были открыты. Какое «назначение» было у Покровского весной 1919 года, не известно. В него, как показывает приведенный ниже перечень заключенных в августе 1919 года, отправляли всех, но к 19 июля «лагеря Новопесковский, Покровский, Ивановский предназначены для содержания лиц, приговоренных не более чем на 5 лет». К сентябрю 1919 распределение заключенных уточнено, и назначение Покровского — «для заключенных мужчин а) на срок до 5 лет. б) хитрованцев» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 21. Л. 8, 13) Указание на продолжительность заключения в это время скорее сообщало не только о действительном приговоре, но в большей степени о том, насколько опасным считался заключенный. Многие заключенные месяцами и годами считались подследственными, их опасность определялась обвинением. Заключение «до конца гражданской войны» означало срок больше пяти лет, но едва ли он сопоставлялся с мыслимой продолжительностью войны. Соседний Ивановский лагерь назначался для тех, кто «от 5 лет», и в него отправили известных и важных контрреволюционеров. В Покровский — менее важных. Если в Ивановском и Андроньевском монастырях изолировали тех, кого считался врагом пролетарского государства или представлял враждебный класс побежденных эксплуататоров, то в Трехсвятительском переулке — тех, кто явным классовым врагом не был, но мешал учреждению власти трудящихся: старорежимных чиновников и деклассированных хитрованцев — обитателей трущоб, что находились по соседству с лагерем, в окрестностях Хитровской площади. Предписание о «назначении» говорит о намерениях лагерных администраторов, но не о том, кто находился в лагере. Тем более что представления об устройстве лагерей и, соответственно, назначения менялись. В середине августа 1919 года в Покровском оставались, вероятно, прежние заключенные, которых, если следовать предписанию, в нем быть не должно: 70 иностранцев, 100 заложников, 20 проституток. У них срок заключения не указан; возможно, он был, но составитель списка не знал, какой именно, поскольку в отдельной группе состоит 40 человек, с пометой «без указания срока». 15 заключенных были осуждены на срок от 5 до 20 лет. Приговоренных меньше чем на 5 лет не было. В июне 1919 года, видимо, большую часть иностранцев составляла «финская группа». В списке Красного креста перечислены 179 служащих и мастеровых «финляндских подданных», привезенных в Покровский лагерь из Петрограда. 30 августа 54 из них подлежали освобождению. Группа эта упоминается Линовым еще и в октябре (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 12. Л. 278; Д. 15б. Л. 19; 38б. Л. 14–20; Ф. 8419. Оп. 1. Д. 110. Л. 17).

Большой Трехсвятительский пер. Слева ограда усадьбы (лагеря). 1904-1905. Фото: pastvu.com

Граждане Финляндии оставались в лагере до весны 1922 года. 26 мая секретарь представительства Рафаэль Хаккарайнен обращается в Главное управление принудительных работ: «Финляндская миссия в Москве имеет честь просить не отказать выдать заведывающему хозяйственной частью миссии инженеру Ивану Густавовичу Линдквисту удостоверение на право передачи пищевых продуктов финляндским гражданам, находящимся в местах заключения и концентрационных лагерях города Москвы. При последнем посещении г-ном Линдквистом Покровского лагеря комендант сего лагеря потребовал от г-на Линдквиста предъявления соответствующего удостоверения на право передачи пищевых продуктов» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39 Л. 98). Латвийских поданных в 1922 году навещали председатель делегации Латвийского Красного Креста в Москве Фридрих Иванович Зальковский и сестра милосердия Рима Давидовна Лука: «им разрешается право захода в лагеря: Ивановский, Покровский, Семеновский, Ново-Спасский, Ново-Песковский и Андроньевский к заключенным латвийским подданным для передачи таковым продуктов» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 39. Л. 238, 239).

В конце сентября — начале октября 1919 года администраторы «назначения» придерживались. В это время коллектив театра «Летучей мыши» (так. — Е.Н.) просил коменданта Ивановского лагеря перевести заключенных Ефремова и Комилкина в Покровский лагерь. Михаил Федорович Ефремов был актером и помощником режиссера. Сведениями о Комилкине не располагаем. После продолжительной переписки в переводе отказали, поскольку Покровский назначен для тех, кого приговорили меньше чем на 5 лет, а Ивановский — больше (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 32б. Л. 67). Ефремов же должен был находиться в лагере до конца гражданской войны, то есть «больше 5 лет». Точнее заключенных этого времени описывает рапорт коменданта Кухалашвили: изолировали в лагере не эксплуататоров, а пролетарский элемент. В начале 1920 года из Покровского лагеря отправляли тех, для кого он формально назначался в сентябре 1919-го. Комендант Владыкинского лагеря в январе 1920 года рассказывает о тех, с кого началась история его лагеря: «Присланная из Покровского лагеря <...> партия заключенных <...> состояла почти вся из обитателей Хитрова рынка и китайцев, т.е. самого ненадежного элемента в смысле побегов. <...> Почти исключительно заключенные этой партии совершали побеги» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 31. Л. 52). Вероятно, «назначение» изменилось в это время, а в составленном в марте 1920 года списке лагерей, подведомственных Московскому управлению принудработ, уже отмечено — «Покровский лагерь для долгосрочных» (Ф. 4042. Оп. 1а. Д. 6. Л. 2). Перемена в назначении последовала за переменой в подчинении. Организованный скорее всего ВЧК — прямыми указаниями на это не располагаем, — первые месяцы лагерь подчинялся другому управлению принудительных работ. Московским управлением «Покровский принят от Главного управления 1 ноября 1919» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 201. Л. 24).

Долгосрочными заключенными, как очевидно предполагалось, должны были стать белогвардейцы. Весной 1920 года — тогда же, когда Голицыных из Петрограда, — с севера России в Покровский лагерь привезли несколько сотен пленных солдат и офицеров, среди которых был генерал Иродион Данилов:

«Одиннадцатого мая нам было приказано выходить и строиться для вывода из Бутырской тюрьмы <...> — «Куда?» На наш вопрос нам не отвечали. Опять окруженные густым конвоем, потянулись мы по улицам Москвы; публика предупредительно разгонялась с улиц впереди скачущими конными. После долгого перехода мы остановились на Покровке перед воротами концентрационного лагеря. Это были громадные особняки известных фабрикантов Морозовых. Нас ввели внутрь, вновь обыскали (у большевиков принято, как правило, при всяких переводах из тюрьмы в тюрьму поголовно обыскивать, как в тюрьме отправления, так и в тюрьме назначения. И, конечно, каждый раз под видом этого обыска производится ограбление того, что не успели отобрать предыдущие). Таким образом, в этот день мы были два раза «обысканы».

В Покровском концентрационном лагере кормили еще хуже, чем в Бутырской тюрьме, но было лучше в том отношении, что можно было находиться в течение целого дня на громадном дворе, дышать чистым воздухом и греться на солнце, что нас значительно поправило. В баню отсюда водили партиями под конвоем в соседний Андрониковский концентрационный лагерь (Андрониковский монастырь, из которого выгнаны были все монахи), где сидели между прочими несколько епископов, фрейлин Двора, жена генерала Воейкова и другие представители аристократических фамилий, которых мы видели гуляющими по двору.

В нашем лагере я встретил много офицеров, привезенных из Вологды и Петрозаводска, главным образом бывших на Мурманском фронте, и тех из Архангельска, которые отправились туда и были взяты в плен под «Сорокой». Между ними были генералы Замшин, Баранов, Вуличевич и с Мурманского фронта Иванов, Вальтер, Седергольм, полковник Барбович, Рождественский и другие. Всего около 1300 человек, считая в том числе несколько «колчаковцев» и «деникинцев», привезенных сюда еще ранее. <...>

Вскоре после нашего перехода в Покровский лагерь комендант его передал старостам помещений лист, в котором он предложил записаться желающим ехать добровольцами на службу к большевикам, на польский фронт. Предложение это не встретило сочувствия, так как оно противоречило тем чувствам, которые питали офицеры к большевикам. <...>

Дня через два по прибытии нашем в лагере стала заседать комиссия В. Ч. К. под председательством следователя Иванова, по разбору наших «белогвардейских» преступлений против Советской власти. Собственно говоря, расследованием она не занималась, а делала вид, что этим занимается, застращивая допрашиваемых офицеров расстрелами, и предлагала поступить на большевистскую военную службу на польский фронт, ставя этот вопрос в ультимативной форме и предупреждая, что в случае отрицательного ответа для допрашиваемого будут нежелательные последствия. Вызывали на этот допрос по камерам, причем каждый вечер проходили эту комиссию от 15 до 20 человек. По мере накопления уже опрошенных выпускали партиями человек в сорок–пятьдесят, направляя в штаб Московского военного округа, где зачисляли призванных по мобилизации в большевистские воинские части. Таких партий было уже три, в четвертую попал и я. <...>

Будучи призван в комиссию В. Ч. К., я получил от председателя следующий вопрос: «Скажите, пожалуйста, почему Вы не записались добровольно на фронт?» <...>

Через день комендант, объявляя список выпускаемых на другой день, упомянул мою фамилию. Видно, или я им нужен был, или на комиссию подействовало прошение моих солдат обо мне, хотя все, кто прошел комиссию, были выпущены. Вместе со мной в списке был и генерал Цвиленев. Брат мой остался еще в лагере.

На другой день, 28-го мая, мы в числе сорока пяти человек были построены, окружены конвоем и отправлены в главное управление концентрационных лагерей, оттуда, после долгой волокиты, нас направили па пересыльный пункт, где покормили вкусным обедом, который нам показался верхом гастрономии: это был суп из селедки, по две столовых ложки пшенной каши и фунт хлеба. Поместили нас в большевистском общежитии — бывшие меблированные комнаты в Гнездниковском переулке. На другой день нам было предложено явиться в окружной военный комиссариат на Пречистенке (штаб Московского военного округа), где нас объявили мобилизованными, выдали удостоверения личности п зачислили на довольствие. Через день всех нас отправили в лагерь на Ходынку, где прикомандировали к первому запасному полку. <...>

За время моего пребывания в лагере на Ходынке я каждый день ходил в Москву к Покровскому лагерю, где оставался мой брат, и разговаривал с ним через забор: часовые меня уже знали за время пребывания в Покровском лагере и позволяли мне это делать, лишь бы не увидели коммунисты. За это время там произошли перемены. Из лагеря пытались бежать четверо офицеров, выпрыгнув па улицу из второго этажа; между ними два сына бывшего начальника ополчения на Севере генерала Витукевича, причем последние сильно разбились и были подобраны стражей, а остальные убежали. Как я слышал впоследствии, оба Витукевича за это были расстреляны. Вследствие этого побега ко всем остальным был применен строгий режим, комиссия В. Ч. К. прекратила свои заседания и только одна еще партия после меня успела получить освобождение. Все были лишены права выхода на двор и сидели запертыми в помещениях. Когда же я 20-го июня пришел к зданиям Покровского лагеря, то там уже никого не оказалось. Все были вывезены неизвестно куда. Как впоследствии мне уже удалось узнать, все арестованные северной области, плюс деникинцы и колчаковцы, находившиеся тоже в этом лагере, в общем числе 1092 человек, были отправлены обратно в Архангельск по телеграмме известного чекиста Кедрова, который в это время прибыл из Москвы в Архангельск с диктаторскими правами. С тех пор относительно судьбы моего брата и других мне ничего не было известно, несмотря на то, что я прилагал все усилия, чтобы войти с ним в сношение, чему мне помогали даже видные коммунисты, на запрос которых о нем им ответили,что он отправлен вместе с другими в концентрационный лагерь на Печору» (Данилов И. А. Воспоминания о моей подневольной службе у большевиков. // Архив Русской Революции. Т. ХIV. Берлин, 1924. С. 83–86, 88).

Сведениями из лагерных отчетов о количестве заключенных в мае — июле 1920 года не располагаем, но в начале года и осенью заключенных было почти в два раза меньше.

После того как лагерь опустел, в него перевели новых пленных. Из 557 человек, которые жили в лагере 16 сентября 1920 года, 262 числились «за ООВЧК» — Особым отделом ВЧК. Основания и время их заключения часто были неизвестны (Ф. Р4042. Оп. 1а. 8. Л. 75, 78). В октябре 1920 года «в докладе тов. Настаи» <инспектор Мосуправления Настай Э. К.> отмечен Покровский лагерь, «содержащий смешанный контингент с преобладающим количеством долгосрочных и ненадежных» (Ф. 4042. Оп. 1а. Д. 9. Л. 10). Точнее «назначение» лагеря этого времени сохранилось не в документах лагеря и управления, а в адресованных из лагеря и в лагерь записках людей, которые не были связаны бюрократическими нормами и пользовались отражающими положение обиходными названиями. В августе — сентябре 1920 года агент Особого отдела ВЧК доносит о коменданте «Покровского лагеря заложников» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 63). Хотя формально это назначение было у других лагерей, среди заключенных Покровского значительную, если не основную группу в это время составляли заключенные, изолированные из-за классового происхождения, должности или круга знакомств. Они же числились и за Особым отделом. В лагере оставались и пленные. 16 сентября в списке «пленных и заключенных германских и латвийских подданных, находящихся на лицо при Покровском лагере», отмечен 21 человек (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 37б. Л. 263). Уточнение «при», вероятно, означает, что некоторые поданные в лагере числились, но не жили. В конце 1920 года титульным назначением лагеря становятся пленные. Исправление в списке заключенных, составленном в ноябре — декабре 1920 года (датировано по соседним документам), сохранило заминку автора в момент написания: для кого назначен лагерь или как назвать тех, для кого он назначен. Список начинается с того, что «в Покровском лагере…» зачеркнуто «иностранцев» и продолжено «...военнопленных» (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 114). Заключенные, которых можно было отнести к любой из этих групп, писали в ноябре 1920 года коменданту Владыкинского лагеря: «Мы просим Вас, не откажите в помощи и направьте нас поскорей в концентр. лагерь военнопленных австрийцев в Москву (угол Садовая-Земляного вала и Воронцово поле)» (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 166. не паг.). Скорее всего они называли так Покровский лагерь, ближайший к этому адресу. Австрийцы в данном случае — скорее всего поданные Австро-Венгерской империи. В это время в лагере было много «венгерцев». Подробнее об этом ниже. В это же время среди «находящихся в командировках» отмечен 71 человек пленных польской армии и армий Деникина и Врангеля (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 37б. Л. 405). В конце 1920 года иностранцев, пленных и приговоренных к долгому заключению, было меньше, чем других заключенных. Ревизор. проверявший лагерь 7 декабря, сообщает, что «все заключенные делятся на несколько групп. К 1-й группе относятся отбывающие срок наказание не свыше 5 лет, в этой группе значатся 677 чел из коих тунеядцев 34 чел, преступления по должности и дезертирство 146 чел, спекуляция 181, уголовных преступлений 254 чел, к-рев 62 чел, к 2-й группе относятся лица отбывающие наказания свыше 5 лет. У этой группы значатся 68 чел, из коих преступлений по должности и дезертирство 33 чел, спекуляция 13 чел, уголовн. 21 чел. <на одного человека автор обсчитался. — ЕН>. К 3-й группе относятся заложники и иностранцы: 49 чел из них поляков 41, прусских 8. К 4-й группе относятся лица, отбывающие наказание до конца гражд войны – их 82 чел. К 5 – военнопленные, которые в свою очередь разделяются на перебежчиков числом 3, пленных русских 70 чел, иностранных пленных 3 чел, активных белогвардейцев 29 чел». 142 человека к группам не отнесены. Всего их 981, но как отмечает тот же доклад, «на 7 декабря состояло 1123 заключенных (29 женщин и 1094 муж). Из них в постоянной командировке по разным учреждениям 493 чел. Налицо 605 чел в том числе 28 чел в/пленных (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 32. Л. 313). Можно предположить, что общее описание и роспись по группам основаны на разных документах, например, общее количество выбрано из списков, а роспись по группам делалась на основе карточек, которые были составлены не на всех заключенных. Несмотря на изменения в назначении, так же как и год назад, в записке коменданта Кухалашвили к концу декабря 1920 года лагерь, созданный для врагов трудящихся, оставался более чем на половину — 260 из 476 заключенных — рабоче-крестьянским. 101 человек считался торгово-мещанского происхождения и 115 — буржуазно-интеллигентского (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 7. Л. 16).

Флигель усадьбы М. Ф. Морозовой, Трехсвятительский пер. 1-3 Фото: pastvu.com

С заключенной иностранкой в лагере встретились Голицыны: «В первый же день нашего прихода на этап Масоля вышла в коридор, где познакомилась с молодой англичанкой, с которой попросила меня поговорить. Это была девушка лет двадцати, только что прибывшая с новой партией арестантов. Лицо ее отражало страдание. Она была в рваной одежде, без шляпы, а на ногах ее были огромные галоши, надетые сверху каких-то тряпок с кровавыми пятнами <…> разговорились. Ее звали Летти Баулер, она была в польском отряде сестрой милосердия, их окружили большевики, отряд перебили, а ее взяли в плен, посчитав шпионкой, так как она была верхом вместе с солдатами. Обе ступни ее были прострелены, так что ей трудно было передвигаться, перевязочного материала тоже не было, отсюда эти ужасные тряпки на ногах. Она не понимала по-русски и страшно обрадовалась возможности говорить по-английски». Вместе с Голицыными ее переводили в Новопесковский лагерь; «Летти просила меня передать, что она не в состоянии идти. Ей и еще одному чахоточнику в последней стадии нашли извозчика». 20 апреля 1920 года из Покровского лагеря «заведующему Новопесковским лагерем» были отправлены: Голицына Александра, Голицына Мария, Арклис Абель, Тренде Адольф, Розенгольц Абрам. Миркин-Латанский Мирко, Канель Исаак, Шенфинкель Лейба, <...> Итулина Екатерина» (Ф. Р4042. Оп. 15. Д. 832. Л. 2). Летти, вероятно, включили в партию позже.

Только из Новопесковского лагеря в Покровский с 1 мая 1919 года по 1 января 1920 года перевели 2687 человек (Ф. 4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 15). Заключенных за это время, скорее всего, прошло больше, поскольку Новопесковский лагерь был самым значительным, но не единственным местом, откуда прибывали заключенные. Напомним, что весной 1920 года колонна пленных офицеров пришла из Бутырской тюрьмы, а Голицыных привели с Николаевского вокзала.

Количество заключенных весь 1920 год к будет состоять из тех, кто живет в лагере, и тех, кто числится его заключенным, но живет там, где работает. Нескольким заключенным разрешалось постоянно жить «на частных квартирах». 28 октября 1920 года в Покровском лагере таких числится трое. Столько же в Новопесковском, а в Рождественском — один (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 90. Л. 178; Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 76, 77). В июне 1922 года Управление милиции «находит возможным разрешить проживать на вольной квартире» заключенному Фаину Владимиру Георгиевичу, который «отрекомендовал себя с хорошей стороны». Получивший ходатайство Наркомат внутренних дел отвечает, что «разрешение проживать на вольной квартире дает управление Московского совета» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 1б. Л. 76, 77).

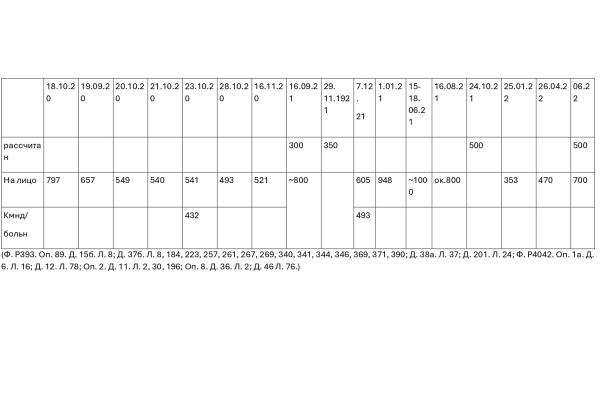

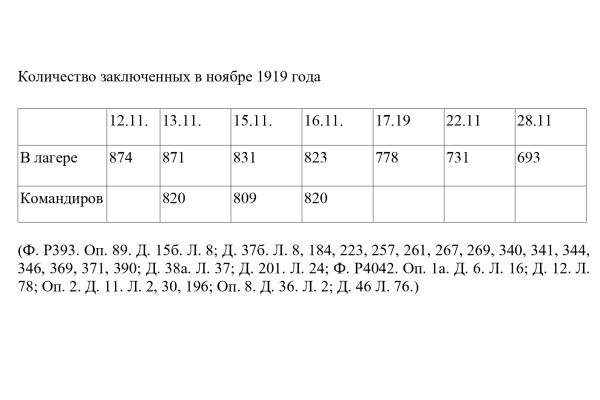

Число заключенных, живущих в лагере, постоянно изменялось. 16 августа 1920 года их «на лицо» 782, 21 августа «на лицо 888 заключенных, в командировках 344, в больницах 20», 31 августа на лицо 861, 11 сентября — 778, 14-го — 801. На 16 сентября «при лагере», то есть не в командировках, находилось 557 человек, 17 числа – «на лицо 818 чел». Числилось же в этот день в полтора раза больше. Еще 414 человек — «в командировках». 11 октября «на лицо» 784 человека, 18 — 797, 19 — 657, 20-го — 549, 21 — 540, 23 — 541 (можно предположить, что две или более группы заключенных 18-19 числа отправлены, к примеру, на заготовку дров или в северные лагеря). «На лицо» 23 октября включает и отсутствующих заключенных, поскольку среди них учтены 33 человека, находящиеся в больницах. В командировках в этот день 432 человека, то есть всего заключенных 973. 28 октября «на лицо» — 493, 16 ноября — 521. «На 7 декабря состояло 1123 заключенных, из них в постоянной командировке по разным учреждениям 493 чел. На лицо 605 чел». Заключенные в этот день ниже описаны подробно. К концу декабря, по сведениям культурно-просветительской части, вероятно, «на лицо» — 476 человек. Всего на 1 января 1921 года числилось «за лагерем» — «на лицо» и «в командировках» — 924 мужчины и 24 женщины. В списке лагерей «под ведомством МУПР», составленном в середине июня 1921 года, отмечено: «Покровский — 1000». Список иллюстрирует сообщение о количестве заключенных в лагерях Московского управления принудительных работ (МУПР), поэтому, вероятно, указаны не находящиеся, а числившиеся в лагере заключенные. 16 августа 1921 года в записке об охране лагерей отмечено, что в Покровском лагере скорее всего приблизительно «числится 800 заключенных». К началу 1922 года заключенных стало меньше: 25 января на довольствии — 353 человека, 26 апреля их 470, а в момент обследования, проведенного в середине июня, в лагере 700 человек. (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 8; Д. 37б. Л. 8, 184, 223, 257, 261, 267, 269, 340, 341, 344, 346, 369, 371, 390; Д. 38а. Л. 37; Д. 201. Л. 24; Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 6. Л. 16; Д. 12. Л. 78; Оп. 2. Д. 11. Л. 2, 30, 196; Оп. 8. Д. 36. Л. 2; Д. 46. Л. 76). В приложении все сведения о количестве заключенных сведены в таблицах.

Количество заключенных менялось потому, что менялись «назначения» лагерей и, следовательно, предписания, каких заключенных в них следует содержать. Кроме того, в 1920 году из Покровского лагеря заключенных большими партиями отправляли в другие лагеря, расположенные за границами города, а из этих лагерей большие партии прибывали в Покровский. Голицына, которую привели в Покровский лагерь весной 1920 года, напомним, называет лагерь этапом, не считая его местом для долгого заключения: «… Наконец поезд дополз до Москвы и нас повели на новый этап, кажется, на Воронцово Поле. Нас вели мимо Красных Ворот и на каком-то бульваре позволили остановиться, купить и тут же съесть блюдце какой-то беловатой каши, политой каким-то густым маслом, вроде подсолнечного. <...> мы шли долго и пришли на большой двор». Как и упомянутые выше пленные австрийцы, Голицына считает адресом лагеря Воронцово поле. Улица с этим названием начинается в четырехстах метрах от лагеря.

В обиходе летом 1920 года лагерь назывался Покровским распределителем. Встречается это название в процитированным выше июньском отчете медицинской комиссии. Если оно и было формальным, то очень недолго. В списках Управления принудительных работ распределительным лагерем или просто распределителем назывался Новопесковский, хотя Голицыну в него переводили для постоянного заключения.

В конце 1919 — начале 1920 года из Покровского распределителя буквально вышло два новых лагеря: «19 октября 1919 года Владыкинский лагерь начал свое существование с первой прибывшей партии заключенных Покровского лагеря в 63 человека» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 31. Л. 52). Большую часть этой группы составляли, напомним, «хитрованцы» и китайцы. В январе — феврале 1920 года в окрестностях станции Крюково заготавливает лес «Крюковская группа Покровского лагеря». К маю «группа» стала лагерем — Крюковским производственным районом (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 1а. Л. 20; Оп. 8. Д. 21. Л. 2). 20 октября 1920 года 110 человек «отправлено в распоряжение 71 эшелона гр. Юрцева», а 28-го — в Кожуховский лагерь отправлено 57 военнопленных офицеров. В этот же день 60 человек из Звенигородского лагеря готовится к отправке в Покровский. 31 октября 104 человека прибыло из Владыкинского лагеря. (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 37б. Л. 344, 369, 371; Д. 90. Л. 134). В 1921 году из лагеря реже отправляли большие партии. В «Каширский трудлагерь» 30 июня откомандировано 30 человек. Лагерь чаще не распределял, а принимал заключенных. 16 сентября из Владыкинского лагеря «в Покровский лагерь была отправлена партия 143 человека. из коих венгерских заложников было 103, а остальных заключенных 40 человек. Впереди шли 103 венгерца, за ними подвода с ранеными венгерцами, а затем шла партия 40 заключенных». (В количестве пеших венгерцев очевидная описка.) 76 человек 22 декабря убыло из Семеновского лагеря в Покровский. Из закрывающегося Владыкинского лагеря 9 марта 1922 года пришел 21 человек (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 331. Л. 39; Д. 205. Л. 130; Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 235; Д. 259).

В августе 1920 года агент Особого отдела ВЧК доносил, что назначенный весной «комендант Покровского лагеря заложников Гельгардт вызывает к себе недовольство служащих лагеря». 21 августа Гельгардт, получивший в июне благодарность за наведение порядка, сдает дела и карточки — «на лицо 888...» — Сергею Михайловичу Башилову. С 20 сентября Гельгардт заведует Андроньевским лагерем, а через год, 14 октября 1921 года, просит освободить его от должности «ввиду болезненного состояния на нервной почве». 24 октября его освобождают. К 1926 году Гельгардт работает в Мосфинотделе (Ф. Р4042. Оп. 16. Д. 1. Л. 63; Оп. 8 Д. 156. Л. 14; Ф. Р393. Оп. 89. Д. 87. Л. 314; Д. 203. Л. 177; Д. 206. Л. 296). Башилов увольняется меньше чем через месяц. С 14 сентября комендантом Покровского лагеря назначен Александр Николаевич Гуревич, но скорее всего назначение Башилова осталось только в приказе, поскольку, как писал позже заведующий лагерным Культпросветом, Гуревич заведовал лагерем уже в августе. Ни до ни после Покровского лагеря видных должностей в лагерном управлении Башилов не занимал. Если не он, то его полный тезка в 1936–1937 годах служил оперуполномоченным в Ямало-Ненецком ОКРО УНКВД Омской области. Умер оперуполномоченный в марте — апреле 1937 года (Справочник «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935−1939». nkvd.memo.ru). 3 сентября пятеро красноармейцев «за слабый надзор за арестованными подвергнуты заключению в лагерь принудительных работ сроком на 1 месяц каждый. Командиру запасного батальона Войск внутр охраны и коменданту Покровского лагеря поставлено на вид» (Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 2а. Л. 8). У охраны лагеря по-прежнему была некоторая независимость от администрации, на что и указывает комендант: «11 октября объявляется строгий выговор старшему надзирателю и младшему надзирателю, которые стоят у ворот и выпускают заключенных без увольнительных записок, по взаимному соглашению с ним. Такое преступное отношение к службе ни в коем случае недопустимо (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 37б. Л. 321). Через 5 дней после выговора и через месяц после назначения «Гуревич отчисляется от занимаемой должности с 16 сего октября вследствие ареста <…> Гославский А. Я. Назначается Вр и д коменданта Покровского лагеря с 21 октября». Причина ареста Гуревича не известна, но проступок был не слишком серьезным. В последний раз арестованный комендант встречается в истории лагерей 14 марта 1921 года, когда «Гуревич назначается уполномоченным Управления по организации» Ново-Покровского лагеря. После организации, когда этот лагерь в Покровском монастыре стал Семеновским, Гуревич в его приказах не упоминается.

Территория усадьбы Крестовниковой, Трехсвятительский пер., 1970-1980. Фото: pastvu.com

Если ухоженность соседнего, эксплуататорского Ивановского лагеря поддерживалась бытовыми привычками его заключенных, то в переполненном рабоче-крестьянском Покровском голод сопровождали грязь и болезни. Новый комендант Александр (в личном рапорте Людвигович, а в приказах — Янович) Гославский указывал заключенным и подчиненным: «Замечено, что внутри лагеря полная расхлябанность, отсутствие всякого порядка, дисциплины <…> отдельные лица стремятся работой приводить лагерь в благоустроенный вид, но вслед за ними точно нарочно злонамеренные элементы разбивают стекла, крадут электрические лампочки, заливают и сорят уборные. Особенно загрязняются отхожие места и безобразно до преступной небрежности заливаются остатками пищи, картофельной и селедочной шелухой раковины у водопроводных кранов. Решительно предупреждаю заключенных, надзирателей...» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 37б. Л. 5; Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 32. Л. 317). В это время, как отмечено выше, самую большую группу в лагере — 254 человека — составляли осужденные и обвиняемые в уголовных преступлениях.

Подобно Гельгардту надоедающий нравоучениями Гославский вызывал недовольство. В конце 1920 года комиссия проверяет сообщение заключенных о том, что «комендант отпускает за “интересы” домой заключенных. <…> дезинфектор Сысоев состоит специально поваром у коменданта. Комендант присваивает себе продукты, отпускаемые для околодка, некоторые из заключенных получают 2 пайка. <…> Недовольных отправляют в другие лагеря, <…> администрация посредством оставления пробелов в ордерах присвоила себе свыше 20 фунтов масла». Последовавшее за заявлением разбирательство коменданта оправдало: «Заключенная Полякова показала, что комендант ко всем заключенным относится одинаково <…> никаких любимчиков нет. Дезинфектор действительно варит, но не для одного только коменданта, но для всей администрации (10 человек), политические заключенные отпускаются с разрешения Госуправления. Допрошенный по этому делу комендант лагеря Гославский член партии с 1906 года <…> все злоупотребления категорически отрицает. Завхоз Ернов и бухгалтер Шапиро (хищение масла) отстранены <...> имеется Колхозсовет, выбранный заключенными, который следит за правильным распределением продуктов» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 201 Л. 16). В ноябре, напомним, из Владыкина заключенные стремились попасть в Покровский лагерь «военнопленных австрийцев», а в январе коменданта просили разрешить православному священнику служить на Рождество с 6 на 7 января 1921 года (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 28. Л. 236). Через неделю «Гославский А. Я. за неподчинение неоднократным распоряжениям Управления о недопустимости предоставления отпусков заключенным без ведома Управления и без сопровождения конвоя арестовывается на 15 суток без исполнения служебных обязанностей, с 14 января с. г., арест отбыть в Ивановском лагере» (Ф. Р4042. Оп.1а. Д. 2б. Л. 183). Попустительствовавший заключенным комендант, отбыв арест, в январе назначен помощником коменданта Ордынского лагеря, с февраля становится его комендантом и остается им как минимум до августа 1922 года.

В Покровском лагере первые дни ареста его заменял «тов.» с княжеской фамилией Борятинский. Предположительно, это был работавший в НКВД в 1921 году Михаил Дмитриевич Барятинский (Ф. Р393. Оп. 85. Д. 502). «20 января 1921 комендантом Покровского лагеря назначается Козлов М. Г.». Приказ сократил фамилию назначенного: новым комендантом стал знаменитый анархист, бывший комендант дома «Анархия» Михаил Герасимович Гнилосаров-Козловский. Особняк в Трехсвятительстком переулке был ему знаком. В 1918 он году руководил реквизициями морозовских дворцов (Боевой восемнадцатый год. Сборник документов и воспоминаний. М. 2018. С. 532). Организатор Черной гвардии и отрядов анархистов, Козловский в октябре 1920-го формировал в Звенигородском лагере 3-ю трудовую дружину военнопленных поляков и затем стал ее командиром.

Из Покровского в это время нужно было отправлять заключенных группами на работу. За пределами лагеря виднее был и внешний вид работников. Проверившие лагерь 8 апреля 1921 года ревизоры предлагают «коменданту не позднее 15 апреля помыть заключенных в бане. Собрать выданные в камере дрова, так как отопительный сезон закончен, очистить двор и нижние подвалы помещения корпусов от мусора и нечистот, разбросанный по двору лагеря кирпич сложить в штабеля с разделением на целые и половинки. (Ф. Р4042. Оп. 8. Д. 203. Л. 8; Ф. Р393. Оп. 89. Д. 28. Л. 234). Через месяц, 4 мая, комиссия снова отмечает беспорядки с администрацией, топливом и помещениями (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 201. Л. 84). С 8 мая «комендант лагеря т. Козловский увольняется от занимаемой должности согласно поданного им заявления с откомандированием для работ в Грузию». Назначение, вероятно, связано с тем, что Козловский, известный под псевдонимами М. Кавказ и Кавказец, родился в Батуми и до 1905 года жил в Тифлисе, откуда был выслан за революционную пропаганду. Комендантом Покровского 8 мая стал Иван Николаевич Петров, до этого дня заведовавший Семеновским (при организации — Ново-Покровским) лагерем. 13 июля он получает выговор за побег заключенного Фролова. За побегом последовала комиссия, которая 31 июля отмечает допущенный комендантом гуманный беспорядок. В лагере «не было специального места для свиданий. <...> по всему двору разгуливали заключенные и навещавшие, нарушая обычный лагерный режим» (Ф. Р393. Оп. 89. Д. 201. Л. 106; Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 2а. Л. 69). 23 августа «отстраняется от должности Комендант Покровского лагеря тов. Петров за арестом. Врид коменданта лагеря назначается тов. Никонов с того же числа». Сергей Григорьевич Никонов как минимум с июня был помощником коменданта. С 15 сентября Петрова поставлено «полагать откомандированым». Причина его ареста, место командирования и дальнейшая карьера неизвестны.