Адрес: Москва, Малые Каменщики, д. 16

Московский губернский замок для содержания преступников построили в 1804 году, а в 1888 году открылся главный корпус с 406 камерами одиночного заключения. С 1 января 1924 года учреждение было переименовано в Московский Таганский домпредзак, потом он менял подчинение и перешел от управления НКВД Московской области к 10-му отделу ГУГБ. В этой тюрьме часто выбивали признательные показания. Снесена в 1958 году, а на ее месте построили четыре пятиэтажных корпуса для работников милиции.

Таганская тюрьма. Фото: архив общества «Мемориал»

Цыганка с картами, дорога дальняя,

Дорога дальняя, казенный дом.

Быть может, старая тюрьма Таганская

Меня, парнишечку, по новой ждет…Народная песня

Первоначально в Таганской тюрьме содержались только уголовные преступники. С конца XIX века появились политзаключенные: в 1895 году члены московского «Рабочего союза»

В адресной книге «Вся Москва» за 1908 год отмечается следующее: «В тюрьме имеются мастерские:

В адресной книге «Вся Москва» за 1912 год о Губернской тюрьме указано: «Свидание с уголовниками по воскресеньям с 10 до 11, вторникам с 10 до 1 часу дня, и с крепостными по пятницам и вторникам от 10 до 1 часу». (Вся Москва. 1912)

Cвященник церкви Воскресения Словущего в Брюсовом переулке Москвы Владимир Евгеньевич Елховский, которому пришлось простоять в карауле Таганской тюрьмы в 1917 году, вспоминает:

Таганская тюрьма состоит из нескольких шестиэтажных корпусов под одной общей, пропускавшей свет сверху крышей. Вдоль каждого корпуса и этажа шли легкие и узкие железные тротуары с перилами. Между собою корпуса по этажам также были соединены такими же, как и тротуары, перекидными железными мостиками. Мы, пока несли караул, несколько раз осматривали тюрьму. Всюду между корпусами были протянуты написанные на красной материи революционные плакаты, вроде «Нет больше преступников». Камеры, какие я видел, все были небольшие одиночные, со столиком, с койкой.

Страницы истории России в летописи одного рода (Автобиографические записки четырех поколений русских священников), 1814–1937. М.: Отчий дом, 2004

Историк Сергей Петрович Мельгунов в своей книге «Красный террор в России. 1918–1923» упоминает Таганскую тюрьму и цитирует статью в «Известиях» от 4 декабря 1918 года:

Начальник Таганской тюрьмы официально доносил, и большевики печатали, что 40 % смертей от голода (Известия,

26.12.1918 — К. Г.). Печатали в те дни, когда нашлось несколько «сентиментальных» большевиков, пришедших в смятение от того, что им пришлось узнать и увидеть. «Кладбище живых» — так была озаглавлена статья Дьяконова, напечатанная в «Известиях» (Известия,4.12.1918 — К. Г.). Автор писал о камерах подследственного отделения в Таганской тюрьме: «Несколько камер переполнены больными с температурой до 38–40⁰. Здесь все вместе: сыпной тиф и «испанка». Эти полумертвые существа лежат по неделе и больше; в больницу не отправляют. Температура в камере 5–7 градусов, доходит и до3-х . Некоторые больные покрыты тонким одеялом, а у некоторых и того нет; прикрываются шинелями. Простынь нет, наволок тоже; на грязных досках лежитчто-то вроде матрасика без соломы. На теле до2-х месяцев не сменено белье. Лица изможденные, тела словно тени. Выражение глаз — людей, ждущих смерти. Хотя бы один санитар на всех больных количеством до 100 человек — никого.

Сопровождающий врач, который провел в этой тюрьме до 20 лет, служивший при всяких режимах, говорит, что случаи голодной смерти в последнее время часты. Тиф и «испанка» каждый день получают дань в несколько человек.

Во всех остальных корпусах и одиночках та же грязь, те же изнуренные лица;из-за железных клеток голодные, молящие глаза и протягивающиеся исхудавшие руки. Страдальческий стон почти тысячи людей об амнистии и о том, что они сидят без допроса 2–3 месяца, без суда свыше года, превращает виденное в жуткую картинукакого-то кошмарного видения.Мельгунов

С. П. Красный террор в России. 1918–1923. М., 1990

В эти годы начальником тюрьмы, председателем коллегии по управлению тюрьмой и «приема заказов для исполнения мастерских и типографии, обслуживающих советские нужды», был Дьяченко Иван Никифорович. Помощником начальника по управлению тюрьмой и заведующим одиночным корпусом в 1920 году был Думпе Карл Яковлевич.

На 7 февраля 1920 года в Таганской тюрьме содержится 696 человек, на 22 марта того же года — 712 человек.

На 19 марта 1920 года количество продуктов для продовольствия заключенных Московской Таганской губернской тюрьмы было следующим:

|

№ |

Наименование продуктов |

Вес |

|

|

Пуд. |

Фун. |

||

|

1. |

Мука ржаная |

320 |

|

|

2. |

Пшено |

54 |

|

|

3. |

Горох |

5 |

|

|

4. |

Ядрица |

4 |

|

|

5. |

Сахар |

30 |

|

|

6. |

Кофе |

4 |

20 |

|

7. |

Соль |

20 |

|

|

8. |

Хлеб ржаной |

57 |

«11 октября 1921 года в составе передач в Таганку были: 1 фунт масла раст., 1/2 фунта сахара, 1/2 фунта мыла, 175 шт. папирос, 3 кор. спичек на каждого, всего на 85 человек. 18 октября 1921 г., в Таганскую тюрьму было передано на 85 человек каждому по 1/2 фунта сливочного масла, по 1/2 фунту сахару, по 1/4 фунту чаю, по 75 шт.». («Стой в завете своем…»: Николай Константинович Муравьев. Адвокат и общественный деятель: Воспоминания, документы, материалы. М.:

Согласно докладу

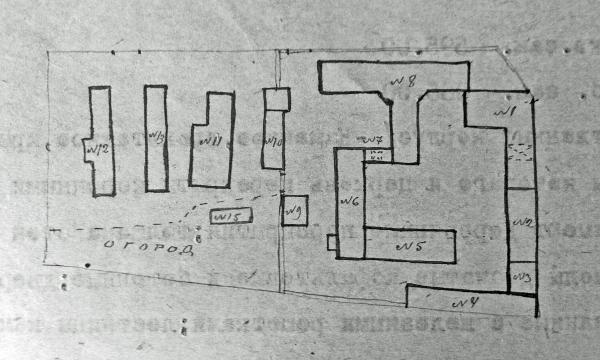

Таким образом располагались корпуса Таганской тюрьмы в 1920 г. Фото: архив общества «Мемориал»

Описание строений: № 1, 2, 3, 4 — каменные, двухэтажные, крытые железом строения, стены толщиною наружные 2 ½ и внутренние 2 кирпича; двери, рамы основные, полы частью асфальтовые, частью дощатые; рамы имеют железные решетки, лестницы каменные с железными поручнями. Отопление в № 1 и 2 центральное, в № 3 и 4 печное. Канализация и водопровод устроены в корпусах № 1, 2 и 4. Корпус № 1 имеет проездные ворота и подвал, перекрытые сводами.

Строение № 1 занято складом, портновской мастерской, сапожной мастерской и администрацией. Строение № 2 занимают типография, переплеточная, столярная и портновская мастерские. Типография занимает также строение № 3. В строении № 4 можно найти типографию, брусочную мастерскую и переплеточную. В строении № 5 расположена срочная тюрьма. Это каменное трехэтажное здание, крытое железом строение, в котором сводами перекрыты только коридоры. В остальных помещениях потолки деревянные, двери, рамы сосновые, деревянные с железными решетками, полы частью деревянные, сосновые, частью бетонные, лестницы каменные, отопление центральное. Корпус № 6 — следственный. Это каменное, трехэтажное, крытое железом строение, коридоры которого и церковь перекрыты коренными сводами, остальные же помещения имеют деревянные перекрытия, полы дощатые, асфальтовые и бетонные; двери деревянные и железные, рамы деревянные с железными решетками; лестницы каменные; имеются канализации и водопровод. Строение занято общими камерами для заключенных и церковью. Корпус № 7: двухэтажное, с проездными воротами, крытое железом строение, служащее для перехода из корпуса № 6 в № 8, толщина стен 2 1/2 кирпича. Восьмой корпус представляет собой каменноечетырехэтажное здание с подвалом, крытое железом строение. Потолочные перекрытия во всех этажах сводчатые, двери сосновые, рамы деревянные с железными решетками, лестницы металлические, железные балконы внутри здания, заменяющие коридоры, ограждены металлическими решетками. Строение занято одиночными камерами, кухней и хлебопекарней. Имеются канализация и водопровод.

В корпусе № 9 (каменное, одноэтажное, крытое железом строение) расположены слесарная мастерская и гараж. Кузница и кладовая размещается в каменном двухэтажном корпусе № 10. Корпус № 11 занят прачечной, баней для заключенных, в чердачном помещении расположена сушилка для белья. Корпус № 12 — каменное, одноэтажное, крытое железом строение, ничем не занято (бывшая хлебопекарня). Корпуса № 13 и № 14 — это деревянные, одноэтажные простого устройства сараи.

Заключенные Таганской тюрьмы, 1920-е гг. Фото:

Следует отметить, что в

Владимир Филимонович Марцинковский вспоминает:

В Таганской тюрьме хлеба давали от полуфунта до ¾ ф. в день. Этот кусок назывался на местном жаргоне «пайкой», и он служил в тюрьме денежной единицей: так, например, за очистку камеры от насекомых я должен был заплатить «специалисту» три «пайки». Днем предлагали суп — нередко из гнилого конского мяса, такой зловонный, что обычно арестованные отказывались его принимать: дежурный заключенный с громом прокатывал медный котел с этой похлебкой до уборной, там выливал его и в награду за свои труды вылавливал оставшиеся на дне несколько картофелин.

Какой-то зеленый лист (я не ботаник, не берусь определить — только не капустный) плавал иногда на поверхности. Не забудем, что тогда вне тюрьмы Россия вообще голодала — многие не имели и того, что нам давали. Затем после супа на второе блюдо мы получали 2–3 ложки гороховой каши (или так называемой полбенной); к ужину давали то же, что и на обед, да три раза в день выдавался кипяток. Изредка давали немного сахару.

Не удивительно, что среди арестантов при таком питании сильно было развито малокровие и туберкулез.

Спасала нас приносимая извне от родных и друзей «передача». Вторник и суббота, дни «передачи», были в тюрьме особенно чтимыми. Лишнего никогда не бывало, ибо при каждом из нас, имевших передачу, кормилсякто-либо из верхних этажей, так называемой «шпаны» (словом «шпана» на тюремном жаргоне называется «рвань», «голытьба», мелкие воришкии т. п. ).

Вскоре питание наше значительно улучшилось: партийные устроили голодовку, и мы, причисленные к политическим, вместе с ними стали получать улучшенную пищу, — рисовый суп, иногда с рыбой, компот; два раза в месяц от Политического Красного Креста приносили сыр, сахари т. п. Если в гигиеническом отношении мы страдали в силу принципа: «всяк за всех виноват», неся ответственность за чужую нечистоплотность, то в этом случае мы испытали обратное — получив незаслуженное улучшение, добытое трудами и страданием других.

Гулять в Таганке выводили каждый день, но нашу группу вначале выпускали на прогулку отдельно, по утрам. Старик Михеич (надзиратель) объяснял эту предосторожность особой важностью нашего преступления, дав нам кличку: «анархисты в плане кронштадтских событий».

Прогулка длилась полчаса на маленьком дворике с высоким забором. Хорошему освежению организма способствовали гимнастические упражнения, которыми руководил один бывший среди насвице-адмирал . Таганка — тюрьма неряшливая, и ее преимущество в большом беспорядке, который давал нам много свободы, особенно в смысле взаимного общения: можно было свободно ходить по всей тюрьме; камеры одиночные были, в силу того же «квартирного кризиса», перенаселены, вмещая по 3, 4 и даже до 7 человек, и потому почти целый день они были открыты.

Но карантин заключался,по-видимому , и в том, что нас, вновь прибывших, долго выдерживали под ключом.

<…> Кстати, о камере. Это узкая каменная келья, имеющая пять шагов длины и 2,5 шага ширины. К одной стене привинчена кровать; в прежнее время она с 8 часов утра подтягивалась к стене и запиралась на замок. Другие 2–3 кровати устраивались из старых коек, укрепленных на железных ведрах (парашах). Маленький столик привинчен к стене. В двери знаменитый глазок, отверстие величиной с медный пятак, в которое часто заглядывает надзиратель. Вверху, под потолком, окно с толстой железной решеткой.

На ночь нас обязательно запирали, и мы даже просили об этом, ибо иначе нам угрожало ограбление со стороны верхних этажей. Эта мера, впрочем, еще не вполне обеспечивала нашу безопасность — ибо воры отпирали камеры отмычкой. Для предупреждения подобного нашествия мы в своей камере вешали на дверную ручку медную обеденную миску. Однажды часа в 4 утра мы вдруг слышим, как миска упала с оглушительным звоном на каменный пол. Открывается дверь: на пороге в сумраке вырисовывается высокая фигура. Мой офицер издал крик — чтобы напугать вошедшего, хотя в его голосе слышался его собственный испуг. Фигура удалилась. Позвали сторожа. По наблюдению офицера, вор скрылся в противоположную камеру. Там с вечера были заключены два подростка лет по 12 (их нашли на вокзале без документов).

Надзиратель вошел туда и видит мирно спящих двух юнцов. Где же вор? Оказывается, он забрался под тюфяк, но его выдали длинные ноги, за которые он и был извлечен надзирателем. На вопрос последнего, как он сюда попал, он сказал: «Заблудился». — «Знаем тебя, как ты заблудился», — ворчал надзиратель, снабжая свою речь тумаками. Это был известный вор из отделения несовершеннолетних.

<…> Если влезть на окно, можно видеть Москву: вонсеро-желтые стены и башни Спасского монастыря (там концентрационный лагерь человек на 500); весь обрамленный зеленью Донской монастырь; с другой стороны пылает в лучах червонным золотом Храм Христа Спасителя. Взор впивается в ту сторону: там, пройдя мысленно два, три бульвара, будешь на Бронной, дома…

Но ближе — взору открывается прозаическая картина: тюремный двор; часовой на вышке за забором (его называют Петрушкой) наблюдает за гуляющими арестантами. «Отойди от окна», — кричит он, если видит группы гуляющих, скучивающихся у окон. <…> Иногда высылали партиями в Бутырки, в Архангельск, во «внутреннюю тюрьму» на Лубянку на допрос (там по неделям приходилось ждать).

<…> Подошли морозы. В тюрьме, как я сказал, не было отопления. Но известно, как изобретателен русский человек, а тем более, что нужда — мать изобретений. Уже для того, чтобы в любое время кипятить воду, применялась «динамка», маленький прибор величиной с портмоне — состоящий из куска жести, скомбинированного с куском дерева; стоило опустить его в медный кувшин с водой, соединив с проводом, — и через четверть часа кипяток был готов. Иногда тюремный мрак в коридорах вдруг озарялся голубой молнией, и тотчас же раздавался крик: «Снимай динамо!» Оказывается, электрическая сеть была перегружена, и провод перегорел. Сами виновники обыкновенно выбегали в коридор и присоединяли к общему шуму свой протестующий, полный возмущения крик: «Снимай динамо!», чтобы замести следы. Периодически помощник начальника тюрьмы обходил камеры и делал обыск; надзиратель шел за ним, неся мешок, полный «динамок». На другой день усиленно производились новые приборы; ничто не менялось — разве только рыночная цена прибора несколько поднималась. Наряду с динамо была изобретена электрическая плитка, на которой можно было жарить что угодно: она представляла сеть проволок, закрытых глиной, и имела вид круглой подставки.

Не менее выдающееся изобретение представляло устройство электрического отопления.

Входишь, бывало, вчью-нибудь камеру — там тепло, когда кругом у соседей холодно. Откуда берется тепло? Оказывается, под столом намотаны проволоки, которые накаляются от соединения с проводом. Один приспособил для отопления пресловутую железную «парашу». Провод старательно скрыт в стене, замазан глиной; а внизу над полом выставляются его кончики — стоит придвинуть к ним посудину, она нагревается и дает тепло.

Я принципиально не покупал «динамок».

<…> Иногда устраивались лекции и театральные представления силами самих арестантов, а иногда и артистов с воли — в особом здании, стоявшем во дворе тюрьмы. <…> Согласно желанию заключенных, были разрешены богослужения. <…> Пасхальную службу (1 мая н. ст. 1921 г.) в полном архиерейском облачении, принесенном с воли, совершал весьма торжественно митрополит Кирилл.Голубцов С. Московское духовенство в преддверии и начале гонений

1917—1922 гг. :Церковно-общественные движения1917—1918 гг. Цит. по: МарцинковскийВ. Ф. Записки верующего. Новосибирск: Посох, 1994

12 октября 1920 года в Таганку из Бутырской тюрьмы был переведен Сергей Евгеньевич Трубецкой (1890–1949), старший сын правоведа, публициста, профессора Киевского и Московского университетов Евгения Николаевича Трубецкого. Он был приговорен к 10 годам заключения Верховным Ревтрибуналом ВЦИК 20 августа 1920 года по обвинению в сотрудничестве с контрреволюционной организацией «Тактический центр».

В своих воспоминаниях он подробно описывает организованный в Таганской тюрьме «отдел малолетних преступников», в котором Трубецкой был назначен «воспитателем малолетних преступников». Возглавил отдел заключенный

Среди стражи тюрьмы большинство еще были старые служащие. У одного из них, помню, была медаль за 35 лет беспорочной службы (конечно, в советское время он ее не носил). Дисциплина среди персонала в то время стояла очень низко, и было забавно видеть, как при проходе начальника тюрьмы стража небрежно отдавала ему честь (иногда сидя!) и как эти же старослужащие вытягивались в струнку и четко отдавали честь Джунковскому, проходившему по тюрьме в своем грязном рабочем фартуке. Самарину, моим друзьям и мне старая стража отдавала честь, конечно, куда менее четко, чем Джунковскому, но все же неизмеримо более почтительно, чем тюремному начальству, к которому она относилась с почти нескрываемым презрением и пренебрежением. При этом в отношении к нам почтительность старой стражи была совершенно бескорыстной: никогда ничего мы им не давали, да и давать не могли. Один только раз один из

стариков-стражников обратился к Самарину и ко мне за помощью. Во время его дежурства из его коридора убежал «политический» смертник. Старика должны были за это судить. Не знаю, с кем он посоветовался, нокакой-то борзописец составил для него «прошение», которое он и принес нам с Самариным на просмотр. Боже мой! — как оно было составлено! Стражник слезно просил принять во внимание его беспорочную службу «в царское время» (более25-ти лет), в течение которой ни один политический преступник у него не убежал (преступниками были тогда революционеры!), «потому что тогда был порядок, а теперь никакого порядка нет, — как же за ним (преступником) уследишь?» Мы с Самариным убедили стражника не подавать такого прошения, которое могло ему только повредить, и, не без смеха и не без труда, составили для него другое прошение, применяясь к его стилю и обстоятельствам… Старые стражники, когда никого из подозрительных людей вокруг не было, нередко титуловали меня «ваше сиятельство», видимо, очень этим наслаждаясь. Они поголовно были против «новых порядков»: «Ну, на что это похоже? Вот, к примеру, генерал Джунковский, митрополит (Кирилл Казанский) и вы здесь сидите, а кому сидеть следовало бы, всем заправляют!.. Долго ли, ваше сиятельство, это продлится, а то один конец — погибать!..»

Все это я говорю, понятно, о старой страже: новая была совсем иная. Часть ее держалась, как говорится, «и нашим, и вашим», а часть была настроена совсем большевицки. Самые неприятные для нас, «политиков», были так называемые «колчаки». Это были казаки из армии адмирала Колчака, которые теперь перешли в другой лагерь и поэтому проявляли особое усердие против «врагов народа» — контрреволюционеров.

Однажды в тюрьме я случайно был свидетелем грубой сцены. Четыре стражникакуда-то тащили упирающегося человека явно семитического типа. Его заставляли идти сильными пинками… Из группы слышались голоса: «Упирается, жидовская морда… всех бы их, жидов… так растак!» Я взглянул: еврея вела новая стража… «Таких грубостев у нас прежде не бывало…» — сказал мне по этому случаю старый стражник.

Мы немедленно приступили к организации Отдела малолетних преступников, который находился в совершенно хаотическом состоянии. Картина была очень непривлекательная. При большевиках тогда еще не было официальных детских исправительных домов (старые были разрушены), и преступность среди подростков, по понятным причинам, страшно возрастала. И вот детей и подростков, от 10 до 17 лет, направляли в тюрьмы для взрослых, мальчиков — в мужские, девочек в женские. Легко представить себе, в какое положение попадали эти подростки, часто еще не вполне развращенные, в такой компании! Первоначально мальчиков «разбирали по камерам», а не сажали в отдельные камеры. Этих порядков, когда мы прибыли в Таганскую тюрьму, мы уже не застали: подростки были сведены в отдельные камеры, но камеры эти были расположены среди камер для взрослых. Кроме того, замки в уголовных камерах были сломаны (завоевание революции), и общение между взрослыми и малолетними было полное… можно представить себе все последствия… Создавшееся положение привлекло наконец внимание начальства.

При полной поддержке представителя карательного отдела мы быстро принялись за дело организации. Наше со Щепкиным и Леонтьевым положение в тюрьме было не лишено оригинальности. С одной стороны, мы — «преступники, отбывающие наказание», да еще контрреволюционеры, то есть куда хуже уголовных; с другой стороны, карательный отдел обратил внимание на безобразие, творящееся в тюрьме, и назначил нас начальниками отдела малолетних преступников… Тюремное начальство точно не понимало, какое же мы, наконец, занимаем положение, но его очень устраивало перевалить на нас большую долю ответственности за «малолетних».

Так или иначе, мы получили в наше распоряжение отдельные от взрослых уголовных коридоры и добились особой стражи, которая не допускала взрослых уголовных в наши коридоры и — в отношении «малолетних» — была отчасти как бы подчинена нам. Конечно, при этом с нашей стороны требовалось немало такта. Свободное общение между взрослыми и малолетними уголовными вне мастерских было, таким образом, прекращено. В мастерских же был особый надзор. Среди «малолетних», число которых в наше время редко падало ниже 100, а часто поднималось значительно выше, была введена элементарная дисциплина, и нам было предоставлено право наказания. Наказания сводились к содержанию на срок не более двух недель в карцере, где заключенный мог быть кроме того подвергнут на несколько дней режиму «на хлебе и воде» и спанью на досках без матраса. Мальчики, переводимые нами за разные проступки в карцера, нередко бунтовали, особенно в первое время, и, чтобы реже беспокоить стражу, мы добились права назначать нескольких «дядек» (из заключенных же). Старшим дядькой Леонтьев смело назначил уголовного — несколько убийств и грабежей было на его душе — не знаю, кто бы мог это прочесть на его, скорее симпатичном, лице с ясными глазами… Это назначение было очень удачным во многих отношениях.

Наш старший дядька, как серьезный уголовный — убийца, — пользовался уважением среди взрослых уголовных и тем более среди малолетних. Его авторитет позволил нам избежать многих возможных скандалов. Я не поручусь, что он изредка не «прикладывал руки» к некоторым особо непримиримым бунтовщикам, но ему, как уважаемому члену уголовного мира, все это сходило, а порядок у нас в отделе сохранялся…

Кроме того, — и этого мы первое время полностью не сознавали, — наш старший дядька был до некоторой степени нашим «гарантом» перед уголовным миром. Наши реформы вызвали вначале бурный протест среди уголовных, они теряли в связи с ними некоторые ценные для них преимущества, к которым они успели привыкнуть. «Протест» уголовных принимает иногда довольно решительные формы; так, уже после нашего выхода из тюрьмы, один из новых воспитателей, как мне передавали, был просто убит «неизвестно кем» закакую-то «несправедливость»… Вообще, как это ни кажется на первый взгляд неожиданным, уголовный мир повышенно чуток к «справедливости» и «несправедливости». Но исключительно умиротворяющему влиянию нашего старшего дядьки приписываю я то, что нам скоро удалось переменить настроение уголовных в отношении наших реформ: они скоро сами сочли их «справедливыми» и, кроме того, в большинстве одобрили наступивший «порядок»… Русский народ часто называют анархичным, но как он в глубине души ценит «порядок» и даже «чинность»! Эти чувства я наблюдал и в уголовном мире.

Возвращаюсь к «справедливости». В отношении малолетних преступников вы можете быть очень строгим, но если это будет «справедливо», то и «молодое», и «старое» уголовное общественное мнение поймет это и не будет против вас. Но малейшая «несправедливость» в глазах уголовных может вызвать бурю. Я помню, например, такой случай. Один из наших воспитателей разрешилкакому-то мальчишкечто-то (не помню, что именно), что несколько дней тому назад он не разрешил другому. Конечно, это было неправильно. Начался настоящий бунт; «любимчикам можно, а нелюбимчикам — нельзя!» Жизнь этого воспитателя сделалась адом: ему делали всевозможные неприятности, в частности крали его запасы продовольствия («передачи»), а раз, ночью, когда он шел в уборную, мимо его головы пролетелкакой-то тяжелый предмет… Ему пришлось «добровольно» уйти из воспитателей. А после нас, как мне говорили, одного воспитателя «за несправедливость» сбросили с балкона5-го этажа на нижнюю площадку тюрьмы. Он, конечно, был убит, но — кем? — так и осталось неизвестным: уголовные умеют хранить свои тайны, а наказание тех, кто их выдает, — ужасное. В мою бытность в тюрьме одного такого «доносчика» — взрослого уголовного — «учили железным карандашом». Ночью «неизвестные» набросили ему на голову его же бушлат и заткнули рот тряпкой: вытянув за руки и за ноги на койке, его «учили» (били выломанной железной ножкой от другой койки — «железным карандашом»). Переломав ему кости рук и ног и несколько ребер, его оставили еле живого, пригрозив, что — «хуже будет». Несчастного нашли только утром и перенесли в больницу: судьба его мне неизвестна. Так мстят уголовные…

Вспоминая Таганскую тюрьму, я часто представляю себе типичный тюремный вечер. Работы в мастерских кончились, заключенные вернулись в свои камеры. В тюрьме начинается массовое пользование «динам» для согревания воды или супа. «Динамами» назывались примитивнейшие, самодельные машинки, которые, варварски используя электрический ток для освещения, могли нагревать жидкость, в которую они опускались. Тока для этого, по словам инженеров, расходовалось в несколько раз больше, чем в нормальных аппаратах для нагревания, а при нагревании супа обычно получалось короткое замыкание и перегорали предохранители. Наши электротехники из уголовных ухитрились заменить свинцовые предохранители простыми гвоздями, но тогда вместо предохранителей стали загораться и перегорать сами провода. И почти каждый вечер, от неумеренного пользования «динам», по несколько раз потухал свет, иногда в отдельных коридорах, иногда во всей тюрьме сразу… Водворялась темнота, наполненная криками и руганью стражи, тонувшими в криках и ругани уголовных. «Келлер, — кричали со всех балконов тюрьмы, — чини,такой-сякой , свет; что нам, в темноте что ли,такой-сякой , сидеть!» Келлер был электротехник, а в тюрьме сидел за убийство.

В начале вечера, при первых перегораниях электричества, Келлер и его помощники кричали в темноту: «Снимай,такие-сякие , динамы!» — и приступали к починке. С каждым последующим перегоранием ругань с обеих сторон усиливалась в геометрической прогрессии, и, наконец, доведенный до белого каления Келлер, приправляя свои слова затейливой руганью, кричал, что он света больше чинить не будет… В тюрьме на более или менее долгое время водворялась темнота, но отнюдь не тишина.Трубецкой

С. Е. Минувшее . М.: ДЭМ, 1991

Сергей Евгеньевич Трубецкой был освобожден из Таганской тюрьмы в июле 1922 года по постановлению президиума ВЦИКа. 16 августа 1922 года он был вновь арестован «за контрреволюционную деятельность». 23 августа приговорен к высылке за границу.

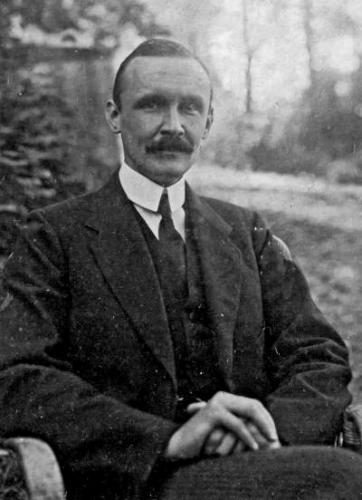

Князь Сергей Евгеньевич Трубецкой. Фото: архив общества «Мемориал»

В 1923 году узником Таганской тюрьмы был епископ и викарий Тульской епархии Игнатий (Сергей Сергеевич Садковский), арестованный по обвинению в «контрреволюционной агитации». В Таганке Садковский ожидал этапа в Соловецкий концлагерь, куда был отправлен 14 сентября 1923 года. После этого он был арестован еще трижды. Так, в 1936 году он вновь оказался заключенным в Таганской тюрьме после ареста по обвинению в том, что возглавлял контрреволюционную группировку духовенства и церковников. (Жития новомучеников и исповедников российских ХХ века. Составленные игуменом Дамаскиным (Орловским). Январь. Тверь, 2005))

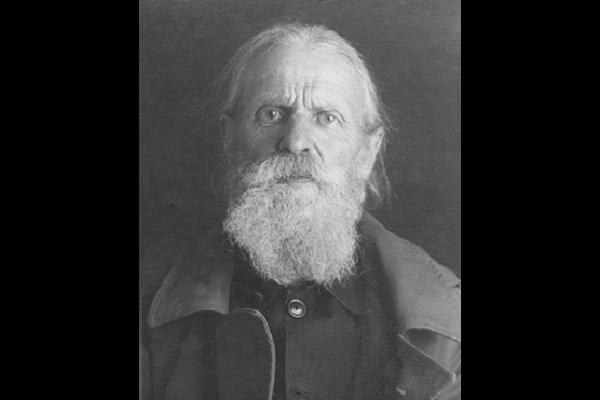

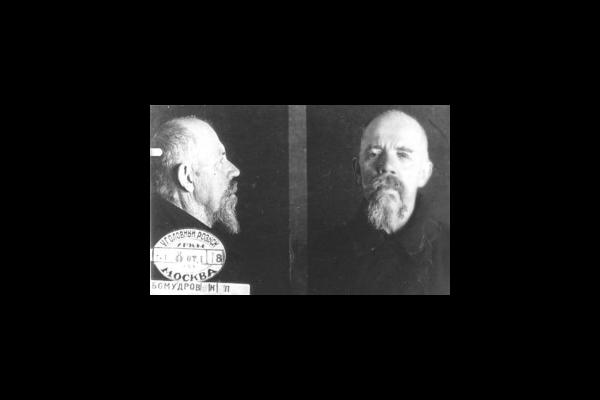

Епископ Игнатий (Садковский). Тула, тюрьма ОГПУ. 1929. Фото: архив общества «Мемориал»

Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, заключенный в тюрьму в 1923 году, вспоминает:

Глубокой осенью большую партию арестантов Бутырской тюрьмы погнали пешком через всю Москву в Таганскую тюрьму. Я шел в первом ряду, а недалеко от меня шел тот матерый вор-старик, который был повелителем шпаны в соседней с моей камере Бутырской тюрьмы.

В Таганской тюрьме меня поместили не со шпаной, а в камере политических заключенных. Все арестанты, в том числе и я, получили небольшие тулупчики от жены писателя Максима Горького. Проходя в клозет по длинному коридору, я увидел через решетчатую дверь пустой одиночной камеры, пол которой по щиколотку был залит водой, сидящего у колонны и дрожащего полуголого шпаненка и отдал ему ненужный мне полушубок. Это произвело огромное впечатление на старика, предводителя шпаны, и каждый раз, когда я проходил мимо уголовной камеры, он очень любезно приветствовал меня и именовал «батюшкой».

В Таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом, вероятно вирусным, и около недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40 градусов. От тюремного врача я получил справку, в которой было написано, что я не могу идти пешком и меня должны везти на подводе. <…> …уехал я из Москвы в свою первую ссылку, в начале зимы 1923 года.Войно-Ясенецкий Л. «Я полюбил страдание…»: автобиография. М., 1996

Согласно докладу комиссии ГУМЗ по обследованию Крюковского производственного отделения Таганской тюрьмы за

Осмотр бараков, где помещаются заключенные, произвел весьма невыгодное впечатление. Помещения внутри почернели от копоти, много выбитых стекол, постельные принадлежности грязны и, видимо, редко меняются, заработная плата заключенных составляет 25% ставки

1-го разряда профсоюза строительных рабочих, средняя за август ок. 400 рублей. Рабочий день с 7 утра до 7 вечера с2-х часовым перерывом на обед. Лишние два часа работы допущены по соглашению с профсоюзом.

За август 1923 года работниками Крюковской колонии выставлено из печи красного кирпича 606 450 шт. Из них продано 456 200 шт. (ГАРФ. Ф.

В 1924 году режим в Таганском доме заключения осуществлялся согласно главе

В 1925 году в тюрьме были учреждены

Норма питания в день на одного человека в среднем составляла 2287 ккал. На продовольствие одного заключенного расходовалось в среднем 11,74 коп. Продукты покупались в Государственных предприятиях и кооперативах, небольшой процент у частных лиц. Хлебопечение производилось в домзаке трудом заключенных. Таганка снабжала хлебом Московский трудовой дом несовершеннолетних.

Стирка нижнего белья, постельных принадлежностей и летней одежды производилась в домзаке заключенными женщинами

В 1925 году здания Московского Таганского дома заключения использовались следующим образом:

1. Одиночный корпус (

4- этажное каменное с полуподвалом здание). На полуподвальном этаже содержались заключенные срочных и следственных категорий, прибывшие для содержания в домзаке и подлежащие отбытию по истечению2- недельного карантина. Первое крыло второго этажа было занято заключенными административными, подлежащими изоляции от уголовного элемента. Второе крыло второго этажа — заключенными, подлежащими содержанию под особо строгим надзором, и камерами для голодающих. Третье крыло занимали заключенные, подлежащие содержанию в изоляционном отделении как осужденные со строгой изоляцией. На третьем и четвертом этаже располагались заключенные исключительно следственной категории.

2. Общий срочный корпус (3-этажное каменное здание). Здесь находилось пересыльное отделение. Первый этаж был занят заключенными срочной категории, находящимися на хозяйственных работах, и заключенными пересыльной категории. Второй этаж занимали заключенные срочной категории начального разряда, работающие в мастерских. Третий этаж был отведен для заключенных срочной категории среднего и высшего разряда, бывших красноармейцев и для театра.

3. Баня и прачечная (каменное двухэтажное здание).

4. Контора (каменное двухэтажное здание).

5. Мастерские (каменное двухэтажное здание с полуподвалом).

6. Корпус для квартир администрации.

Московский Таганский домзак окарауливается одиннадцатью суточными внешними постами от Первого Московского конвойного полка, тремя суточными, одним ночным, одним денным внешними и36-ю внутренними надзирательскими постами. Из числа последних 13 постов денных (12 в мастерских и 1 в корпусе) и 23 суточных. Военные посты сменяются через каждые 2 часа, а караул каждые сутки, надзирательские посты сменяются через каждые 8 часов — в 7 часов утра, 15 часов дня и в 23 часа вечера.

Немецкая журналистка и писательница Елена Кербер (1888–1958), посетившая в 1932 году открытые колонии для лишенных свободы в Москве, пишет в своей книге очерков:

В РСФСР каждому лишенному свободы в свободный день разрешается иметь свидание с тремя лицами. Дни свиданий широко используются родными и друзьями, [поэтому] при всем желании — я в этом лично убедилась — нет возможности уделить каждому лишенному свободы для свиданий более 25 минут. Я много раз наблюдала в Москве эти свидания. Приблизительно 30 лишенных свободы входят одновременно в большое помещение, разделенное барьером в метр высотой. Затем впускают посетителей, которые становятся по одну, а лишенные свободы по другую сторону. Этот барьер предназначен для предупреждения контрабандной передачи заключенным алкоголя. Каждый посетитель приносит с собой полную корзинку, или сумку, или пакет. Поверх всего лежит всегда хлеб. Содержимое передачи бегло проверяется наблюдающим сотрудником до вручения ее лишенному свободы. <…> Я не могла себе представить, чтобы при таком массовом свидании можно было говорить о

чем-нибудь важном. Но <…> каждая группа старается полностью использовать свои 25 минут, и поэтому мало обращает внимания на соседей.Кербер Е. 1933: очерк 3

<…> в июле я читала в Таганском доме заключения стенгазету, в которой подвергалось самокритике размещение лишенных свободы на время производившегося ремонта. Там можно было прочесть: «Счастлив был тот, кто еще мог постелить себе на ночь газету».

Кербер Е. 1933: очерк 14

Выдержки из стенгазеты Таганского дома заключения, сентябрь 1932 года:

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ЗУБНОМ ВРАЧЕ

Три дня тому назад я явился к зубному врачу. Староста меня записал, но к врачу я не мог добраться. У меня болят зубы, и я прошу редакцию стенгазеты помочь мне.УНИВЕРМАГ

Читатель не поверит, что на территории Таганского дома заключения может существовать большой универмаг, но это факт, любезный читатель, смею тебя уверить. В женском отделении в96-й камере хитроумная Дора Маршал открыла целый универсальный магазин для лишенных свободы. Здесь все найдешь: вязаные кофты, бумажные и шелковые, большой выбор чулок всех цветов, спортивную и простую обувь, шапки и рубашки. Маршал продает все это заключенным. Завтра она уже предстанет перед товарищеским судом. Эта торговка должна быть строго наказана.

Заметки правонарушителей из радиогазеты Таганского дома заключения, сентябрь 1932 года:

СТЫДНО, КАК ВЕДУТ СЕБЯ ЛЖЕУДАРНИКИ

Власов очень халатно относится к своему делу, его рабочее место всегда грязно, он никогда не убирает его после работы. Он очень мало озабочен промфинпланом, и качество его работы для него не имеет значения. Для него главное — зачет дней работы, на все остальное ему наплевать. Это его подлинные слова. Проверочной комиссии следует взять это на заметку.

РабочийУдарник Кузнецов — герой дня нашего дома заключения. Он так ленив, что его охватила сонная болезнь. Он спит, как медведь в берлоге, и не может встать, чтобы

вовремя выйти на работу. Когда его будят, слышно только рычаниеиз-под одеяла. Есть русская пословица: «работа не медведь, в лес не убежит». Но куда вы, Кузнецов, убежите?

ИванМои рационализаторские предложения были приняты, они должны были привести к снижению себестоимости продукции. Но до сих пор я не получил никакой премии, хотя комиссия по рационализации решила меня премировать. Прошу редакцию помочь мне получить премию. Комиссия по рационализации не должна затягивать раздачу премий, иначе понизится инициатива заключенных.

ИзобретательНЕРАЦИОНАЛЬНО

В последнее время по гаражу установлено, что автомобили нуждаются в ремонте. С ними неправильно обращаются, так как в гараже мало квалифицированных рабочих. Между тем среди лишенных свободы имеются автослесаря с многолетним стажем, используемые не по специальности. Например, у лишенного свободы Шапошникова, работающего в политпросветчасти, пятнадцатилетний стаж автомеханика и шофера. Не имеет никакого смысла обращаться так нецелесообразно с квалифицированной рабсилой.

АликВ Таганском доме заключения один из сотрудников с гордостью указал на большую лужайку, усеянную полевыми цветами, украшавшую двор для прогулок. На меня этот луг не произвел никакого впечатления. Таганка — место содержания следственных. Поэтому и те 1000 срочных лишенных свободы, которые при мне содержались вместе с 2000 следственных, могли гулять под охраной только по часу в день (в Таганском доме заключения срочные лишенные свободы содержатся отдельно от следственных. Под охраной гуляют одни только следственные. — Ред.). Поскольку я знаю лишенных свободы, они к цветам относятся во время прогулки довольно равнодушно. Они гораздо охотнее предпочли бы сидеть спокойно на простой лужайке в Сокольнической колонии, чем шагать в течение точно определенного времени вокруг красивого ковра цветов в Таганке

Кербер Е. 1933: очерк 14

Цитаты по книге: Кербер Е. Как Советская Россия борется с преступностью / пер. с нем.

Л. Г. Фогелевича , с предисл.Н. В. Крыленко , прилож. речи М. Горького, очерка Н. Зогина и материалов о строительствеБеломорско-Балтийского канала, под ред. В. Сорокина. М.: Государственное правовое издательство, 1933.

День свиданий в Таганском доме заключения. Фото: архив общества «Мемориал»

«Голос Таганки», стенгазета лишенных свободы Таганского дома заключения

Женщины-врачи на работе в Таганском доме заключения. Фото: архив общества «Мемориал»

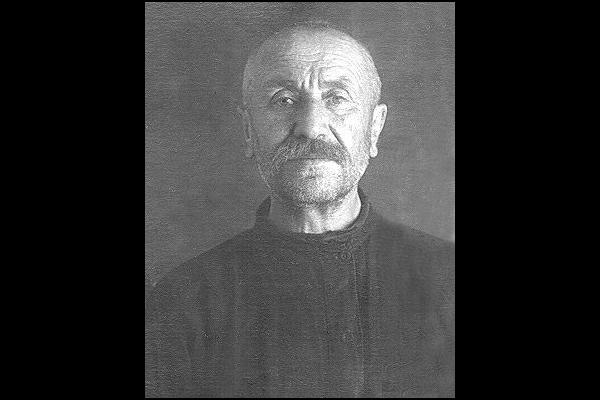

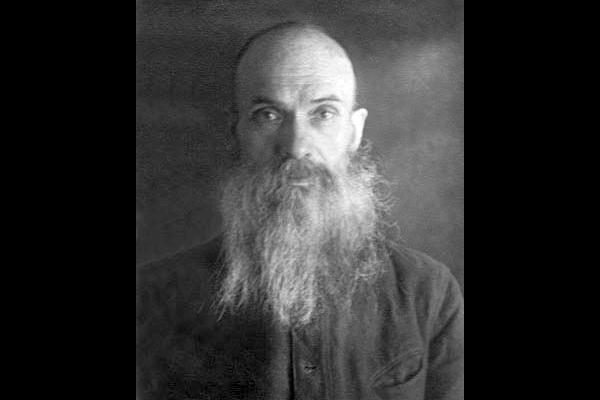

Как отмечалось ранее, в Таганской тюрьме были заключены многие из священнослужителей, пострадавших от репрессий. Так, с 30 августа по 16 сентября 1937 года здесь содержался священник церкви

Священник Григорий Островский, Таганская тюрьма, 1937. Фото: архив общества «Мемориал»

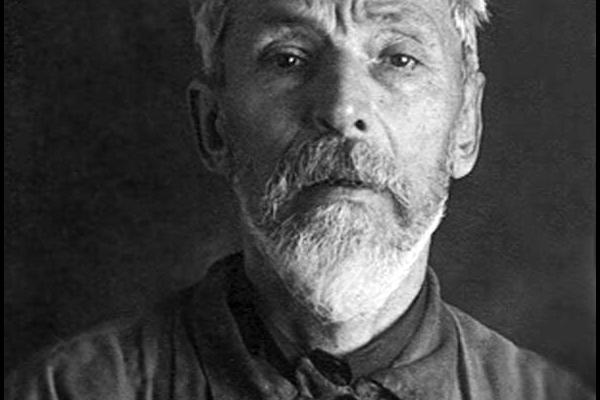

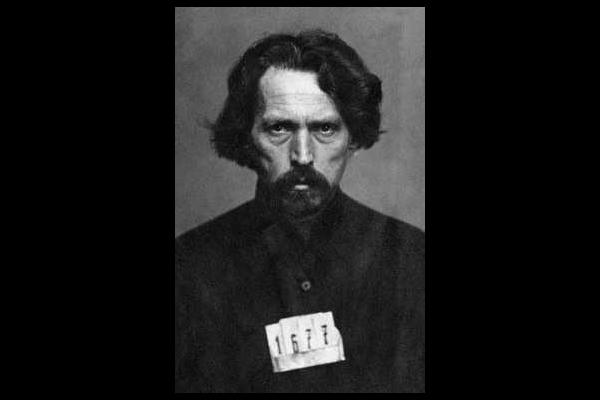

Священник Василий Степанович Трандин содержался в Таганской тюрьме с 23 августа 1937 года до дня приведения смертного приговора в исполнение 21 сентября 1937 года. О. Василий был арестован «за контрреволюционную деятельность, за разложение трудовой дисциплины колхозников». (Были верны до смерти: книга памяти новомучеников и исповедников рязанских. Рязань, 2002)

Священник Василий Трандин, Таганская тюрьма, 1937. Фото: архив общества «Мемориал»

В 1937 году была арестована староста Богоявленской церкви Наталия Ивановна Козлова, обвиненная в организации «

Наталия Козлова, Таганская тюрьма, 1937. Фото: архив общества «Мемориал»

24 сентября 1927 года был арестован священник церкви в с. Мары

Самуил Бубенцов, Таганская тюрьма, 1937. Фото: архив общества «Мемориал»

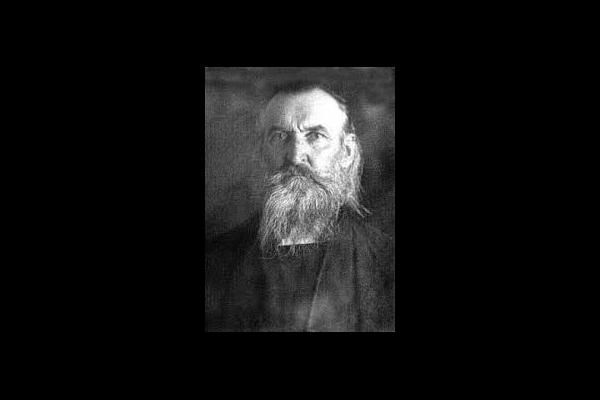

Священник Алонин Матвей (Матфей) Александрович, служивший в храмах Коломенского района Подмосковья, 31 октября 1937 года был заключен в Коломенскую тюрьму по обвинению в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности. Спустя короткое время он был этапирован из Коломны в Таганскую тюрьму Москвы. О. Матфей был расстрелян 25 ноября 1937 года и захоронен на полигоне НКВД Бутово. Реабилитирован 17 июня 1989 года. (Рязанский мартиролог)

Священник Алонин Матвей (Матфей) Александрович. Фото: архив общества «Мемориал»

В 1937 году в Таганской тюрьме содержались:

Композитор Ханс Хауска в письме президиуму Верховного совета СССР от 1957 года описывает дни своего пребывания в Таганской тюрьме:

С 1931 года я проживал в Москве в качестве ученого, музыканта и композитора; 20 ноября 1937 года я, будучи

австрийско-подданным , не имея отношения к советскому гражданству, был арестован органами НКВД у себя на тогдашней квартире в Москве по Кузнецкому Мосту, 22. Причины ареста мне до сего дня так и не известны.

Свыше года я находился в Таганской тюрьме НКВД в г. Москве в невыносимейших и нечеловеческих условиях — в предварительном заключении. В течение первого месяца пребывания в предварительном заключении я подвергался допросу дважды. В ходе допросов меня по ст. ст. 58–6, 58–8 (шпионаж и террористические действия) обвиняли в контрреволюционной деятельности, не будучи в состоянии предъявить мне конкретные факты такого рода действий.Верните мне свободу! Деятели литературы и искусства России и Германии — жертвы сталинского террора /

Ред-сост .В. Ф. Колязин . М.: Медиум, 1997

Состояние Таганской тюрьмы в 1937 году описывает в своих воспоминаниях Бажанов Иван Николаевич:

Вечером того же дня (в день ареста. — К. Г.) я был перенаправлен в Таг[анскую] т[юрьму],

т. к. , узнал я, в Бут[ырской] — мест не было. Всю ночь мы просидели в Таг[анской] т[юрьме] на скамье в особом здании посреди двора вместе с другими арестованными. Нам не разрешалось разговаривать и переговариваться. В течение ночи нас не раз обыскивали и отбирали все, что было у нас. Отрезали пуговицы, снимали пряжки. Утром под конвоем повели в баню, а затем развели по камерам.

Я попал в427-ю , где ранее… размещалось 35 человек. Теперь там оказалось — 150. Лежать можно было только на грязном полу, а дышать было очень трудно. Камера располагалась на3-м этаже, и в ней было только одно окно и несколько жел[езных] кроватей. Здесь были инженеры, священники, бывшие офицеры, воры, бандиты и пр. Сидел и тюрь. надзиратель, еще до революции работавший в этой тюрьме. Он и рассказал, что ранее здесь сидели 35 полит[ических] заключенных, стоял стол, у всех были кровати, а книги он мог получать из тюр[емной] библиотеки.

Рядом со мною расположился солдат, которого арестовали <…> за то, что во сне хвалил Троцкого, а это подслушал парторг. Сам солдат говорил, что он даже плохо знает Т[роцко]го, но ему уже «определили» 8 лет ссылки. На улице было холодно, а у нас в камере страшно душно и жарко. Тогда я предложил в порядке безнадежного отчаяния выбить стекла в окне и впускать все время морозный воздух с паром. Что и было сделано.

<…> Прогулок на воздухе не было. Тогда я <…> потребовал вызвать в камеруврача-обходчика . И когда он пришел, спросил: «Как, с мед[ицинской] точки зрения, прогулки для заключенных людей считаются ли вредными для здоровья?». Врач ничего не ответил, но черездень-два нам разрешили прогулки по двору на 10 минут.

<…> Еще не все окна камер закрыты железными занавесами.

<…> При допросе я обязан был сидеть за столом, держа руки поверх стола. По другую сторону садился он (следователь Везенер. — К. Г.) с револьвером в руке.

<…> В ноябре 1937 г. Таганская тюрьма сформировала большой эшелон заключенных — женщин и мужчин, партией около 2000 человек. Их на машинах и пешком доставили на товарную станцию Москвы, где уже стоял подготовленный эшелон. Нас выгрузили из кузова черных закрытых автомобилей, где мы были набиты, как сельди в бочке, и выстроили у вагонов. Затем всех нас поставили на колени в мокрый и грязный снег и начали распределять по вагонам.

В марте 1938 года по подозрению в шпионаже был арестован Франц Гайслер — один из ветеранов вольфрамового цеха Электрозавода, стоявший у истоков отечественной электроламповой отрасли. На тот момент трое его коллег (Ганс Ольрих,

В 1938 году в Таганской тюрьме содержались Эфелейн Карл Петрович и Шмицдорф Бруно Робертович (немец, киноактер, проживал по адресу: Кузнецкий Мост, 22, кв. 15). Оба были арестованы по обвинению в участии в контрреволюционной фашистской организации «Гитлерюгенд». Шмицдорф был расстрелян 28 февраля 1938 года, а Эфелейн — 11 апреля 1938 года. О том, как фабриковалось это дело, можно прочесть в тексте допроса следователя

Франц Гайслер (Швейцер) во время следствия в Таганской тюрьме. Москва, 1938. Фото: архив УФСБ МиМО. Следственное дело П-61307

В июле 1938 года руководство

В архиве общества «Мемориал» хранятся воспоминания Львова Евсея Моисеевича, заключенного Таганской тюрьмы в 1938–1939 годах:

Таганка числилась тюрьмой областного и городского управления МВД. Я был арестован городским — поэтому попал в Таганку. Чтобы избежать встреч при конвоировании заключенных по тюремным коридорам, в Таганке стучали пальцами, в Бутырке — стучали ключами по поясной пряжке ремня, в Лефортове действовала сигнализация флажками.

9 марта 1938 г. часов в 11 утра меня водворили в камеру 301, расположенную на четвертом этаже на солнечной стороне.Камера-одиночка . Я оказался в ней четырнадцатым. Она имела шесть шагов в длину и три в ширину. Панель былагрязно-коричневого цвета, остальная часть стеныгрязно-серого . Под потолком находилось маленькое зарешеченное окно. Но деятели тех времен умудрились этот жалкий источник света и воздуха почти ликвидировать: перед всеми окнами были прибиты «козырьки», состоящие из трех деревянных стенок или из мутного толстого стекла, несколько отклоненных от нижней линии окна до верхней.

В камере вдоль стен стояли два железных топчана. Ширина их около 40 сантиметров. Чтобы уместились две кровати вдоль стены, две ножки кровати, стоявшей от окна, пропускались в изголовье второй кровати. Только в такой комбинации они могли приспособиться в камере.

На каждой кровати спали валетом два человека. Постельных принадлежностей не было.

При мне количество сидельцев дошло до24-х . 14 человек укладывалось на полу, 8 на топчанах и 2 по очереди спали на параше. Спальные места распределялись по камерному стажу. Картера начинались у стен под топчаном, затем на полу посреди камеры и, наконец, на топчане. Следить за продвижением входило в обязанность старосты.

Начал работать ларек. Каждые 10 дней, у кого на счету были деньги, мог приобрести на 17 р. продуктов. Обычно покупали сахар, маргарин, колбасу, белый хлеб, папиросы.

Появились книги. Читали много. В больших камерах выдавали по 20, 30, 40 книг на 2–3 недели. В одиночках, где к концу 1938 года и весной 1939 года сидели по 2–3 человека, давали на 10 дней 2 тыс. страниц (3–4 книги). Нередко попадались книги с предисловиями бывших лидеров партии (Бухарина, Каменева и др.), особенно в издании «Академия».

Инженер Торфозаводстроя «Главторфа» Юрий Николаевич Соколов, арестованный в январе 1938 года УНКВД по Московской области, содержался в Таганской тюрьме перед отправкой в УСВИТЛ. В воспоминаниях он подробно описывает этот период жизни:

В камере № 282 Таганской тюрьмы были заключены:

Стримбонуло — командарм Красной армии, в прошлом офицер царской армии, примкнувший к большевикам еще в восемнадцатом году. Его обвинили в шпионаже в пользу Греции, в которой он не был с 1918 года. Он погиб в 1938 году на Колыме;

Тоншев Виктор —инженер-теплотехник , моих лет, увлекавшийся на воле ресторанами и попавший за выпивку скаким-то иностранцем, подозревался в шпионаже. Умер от воспаления легких на Колыме в 1943 году;

Изгоев — журналист газеты «Известия», эрудированный и развитый человек, разговорчивый в отношении других, но молчаливый в отношении себя, не внушавший особого доверия, судьба его мне неизвестна.

Фамилий остальных я не помню. Среди заключенных был артист Малого театра, который сразу подписал все, что ему предложили, и запутал почти всю администрацию театра; член Москворецкого райкома — бывший рабочий, обвиняемый в контрреволюционной деятельности; художник — член Союза художников, обвиняемый в агитации; начальник отдела снабжениякакого-то главка, обвиняющийся во вредительстве, погиб в 1938 году на Колыме.

Таганская тюрьма, построенная еще царским правительством, представляет в плане букву Т. Вся средняя часть корпуса не имеет перекрытия и свободно просматривается до крыши, только подвальный этаж, где находились следственные камеры, имеет сплошное перекрытие, отделяющее его целиком от остального здания тюрьмы.

Средняя часть корпуса представляет собой большой и высокий, на четыре этажа, зал, стенами которого служат одиночные камеры, по сто на каждом этаже. Вдоль дверей камер с внутренней стороны идут стальныебалконы-галереи , связанные в центре перекидными мостиками.

Центральная часть пролета перекрыта металлической сеткой на каждом этаже во избежание самоубийств. Это главный корпус Таганской тюрьмы. Соседние, старые двухэтажные, корпуса с общими большими камерами соединялись с главным корпусом длинными подземными и надземными коридорами.

Одиночные камеры все одинаковы, размером 3 на 4 шага, или 2 на 3 метра, одно окно с «намордником» и обитая железом дверь с глазком-«волчком» и открывающейся форточкой. В камерах по три кровати и параша, кровати стоят по трем стенам, и в середине остается проход 0,5 на 2,3 метра.

Утром и вечером нас водили в уборную, которая находилась в конце нашего балкона. В остальное время пользовались парашей. Один раз в неделю водили на прогулку. Прогулочные дворики были оторочены высокими каменными заборами и были размером 8 на 6 метров. За прогулкой постоянно наблюдали конвоиры с вышки и у дверей. Обращение охраны было грубое, часто доходили до рукоприкладства.

Ежедневно утром, после оправки и завтрака, начинали щелкать двери: это вызывали на допросы на «Лубянку». Дверь отворялась, и надзиратель говорил: «На букву „Н“» — иликакую-нибудь другую, и мы должны были называть свои фамилии, начинающиеся с этой буквы. Названного уводили, и остальные начинали делать всякие предположения о результатах вызова.

В течение дня каждый был занят своими думами <…> Делали из хлеба шахматы и играли украдкой. Если надзиратель это замечал, то отбирал шахматы и мог еще отправить в карцер. У нас все обходилось благополучно. Старались сделать распорядок, чтобы быть занятыми. Ходили по камере по очереди, делали гимнастику, проводили дискуссии по литературным произведениям, художник рассказывал об искусстве, артист показывал в лицах сцены из спектаклей, специалисты читали лекции по своим специальностям.

Самое страшное начиналось вечером — узников вызывали на допрос в подвал. Оттуда неслись вопли и стоны, слышные даже на третьем этаже. Наверное, окрестные жители также слышали их. Все сидели напряженные, прислушивались к щелканью дверей и крикам. Почти всю ночь не спали, так как допросы велись ночами. К утру засыпали и днем немного спали, хотя это не полагалось.

<…> В апреле в нашей камере собралось двадцать пять человек, по одному кубометру воздуха на человека, даже менее. Днем люди сидели в два ряда на кроватях, на полу или лежали под кроватями. Теперь уже можно было спать и днем, так как в толчее надзиратели сами не могли ориентироваться. Ночью спали по трое на кровати и на полу головами к середине, а ноги под кроватью. Лежали все на боку и по очередикто-нибудь сидел на параше, а другой стоял у двери, прислонившись к косяку. Публика была различная, но допросы и обвинения составлялись по стандарту. Поливали грязной руганью и заставляли подписывать всякую чушь. Среди заключенных редко попадались дельцы и прохвосты, в основном люди были интеллигентного труда, военные и партийные работники, рабочие, выдвинутые на руководящие должности.

По свидетельству Соколова, допросы в Таганской тюрьме проводились в подвальном помещении главного корпуса тюрьмы под кабинетами следователей:

28 января меня снова вызвали на допрос. Допросы проводились в подвальном помещении тюрьмы. Подвальное помещение в прошлом,

по-видимому , предназначалось для особо важных преступников и было изолировано от основного здания тюрьмы сплошным железобетонным перекрытием и разбито на одиночные камеры, в которых теперь и велись допросы.

Меня провели подземными коридорами и ввели в одну из одиночек. Здесь я встретил старых знакомых — Плюща, Царева и Смирнова — все молодые парни по 24–25 лет. Начали с прежних формулировок:

— Расскажите о своей контрреволюционной деятельности! Кто вас завербовал в контрреволюционную организацию? Кто был организатором? Назовите, и мы вас выпустим. Что вы хотели сделать?

Это был стандарт, и в камере меня к этому уже подготовили <…> Следователь Плющ расхаживал по камере, а остальные сидели (С. 190) у противоположной стены. Вдруг неожиданно Плющ подскочил ко мне, быстро ударил по лицу и сразу же отскочил и ушел за стол.

Я сначала онемел, но затем потребовал прокурора, без него — сказал — разговаривать и отвечать больше ничего не буду. На все реплики молчал. Тогда Смирнов вышел и привелкакого-то не совсем трезвого капитана, который назвался прокурором. Я заявил ему, что следователь Плющ применяет метод физического воздействия и прошу его привлечь к ответственности за незаконное ведение следствия. «Прокурор» рассмеялся и сказал: «Всыпьте ему еще». — В это время пришел начальник отделения Пряничников, я ему сделал то же заявление. Он, улыбаясь, посмотрел на Плюща и спросил:

— Правда, что он говорит?

Все трое следователей хором, улыбаясь, заявили:

— Да вы что, мы его пальцем не тронули.

— Вот видите, зачем говорить неправду? — сказал Пряничников, но, видя мое возбужденное состояние, велел меня увести.

Несколько дней меня не беспокоили.

Вдруг поднялась температура, и меня перевели в лазарет, который помещался на втором этаже нашего корпуса. Там меня раздели, дали больничное белье и халат и положили в палату.

Ночью меня разбудили и велели одеть халат и идтикуда-то с конвоиром. Опять длинные коридоры и лестницы, опять при встречах с другими арестованными ставили лицом к стене или закрывали в «конверты» — специальные ящики, сделанные в стенах, в которых можно только стоять, — ни повернуться, ни сесть в них нельзя, вверху имеется небольшая щель для воздуха.

Была ночь, но в подвале было шумно, со всех сторон неслись приглушенные вопли, а когда открывались двери следовательских комнат, раздавался уже не приглушенный, дикий вой избиваемых людей. В конце коридора у буфета несколько следователей, не обращая внимания на вопли,что-то пили, шумно разговаривая.

Меня втолкнули в одну из камер, конвоир велел сесть на табуретку недалеко от стола. Минут через пятнадцать в камеру вошел Плющ и с ним человек пять в разгоряченном состоянии молодых следователей — работников НКВД в форме. Плющ сразу подошел ко мне и, схватив за шею, несколько раз ударил меня головой об каменную стену и только после этого обратил внимание, по замечанию одного из следователей, на костюм. Я был в халате.

— Что это с тобой? — задал он вопрос, зайдя за стол, а другие окружили меня и стали дергать за халат.

Я очень испугался этой оравы, так как знал, что они пришли меня бить, но на вопрос Плюща не растерялся и ответил:

— Заболел,по-видимому ,что-то тифозное!

Всех этих молодцов как ветром отнесло, а Плющ матерно выругался и, схватив со столапресс-папье , запустил в меня. Он попал мне в грудь, но это не произвело на меня никакого впечатления, лишь в дальнейшем грудь болела. Тут Плющ велел немедленно меня убрать.

Конвоира не оказалось, и дежурный по коридору увел меня в «мешок», которых много в стенах тюрьмы. Этот оказался большим, и в нем стояло две лавки, на которых лежал человек весь в крови.

Я был в таком состоянии, что не мог с ним разговаривать, а привалился к стене и закрыл глаза. Очень скоро меня взял конвоир и отвел обратно в лазарет. Ночь я не мог заснуть, все думая, что предпринять. Каков выход? Наконец решил объявить голодовку.

Утром попросил бумаги и карандашом написал на имя прокурора заявление об объявлении голодовки, указав, что не нахожу иного способа, чтобы бороться с требованиями незаконно ведущегося следствия.

Заявление передал надзирателю. Почти сразу меня вызвали к главному врачу лазарета. Главным врачом была женщина, она спросила:

— Что с вами сделали?

Я ей объяснил ситуацию и спросил:

— Что же я еще могу сделать в таких условиях?

Она заявила:

— Я могу оказать медицинскую помощь, но голодающего в лазарете держать не буду.

Через пятнадцать минут мне возвратили мои вещи и с температурой отправили в общую камеру. Там я продолжал голодовку, лежа на койке. Окружающие очень внимательно ко мне относились. Завидовали силе воли. Особенно сильно переживали мою голодовкустарики-политкаторжане …

Главный инженер автозавода плакал и проклинал себя за слабость, что не может так же, как я, начать голодовку…

Я лежал в камере шесть дней. Не принимал пищи и воды, о чем каждый день староста докладывал дежурному надзирателю. На шестой день меня вызвали, но так как я не мог идти, двое уголовников из обслуживающего персонала понесли меня в санитарную камеру в главный корпус. Санитарная камера находилась на первом этаже, как раз над камерами следователей, так что круглые сутки слышал я крики и стоны истязуемых, удары следователей.

Врач несколько раз пытался уговорить меня прекратить голодовку, говоря, что это бесполезно. Я спрашивал, какой другой выход посоветует он мне. На это он ничего не мог ответить.

Прошло еще два дня. Ночью меня подняли и понесли по коридору, по лестнице на второй этаж, опять по коридору, вдоль черных дверей с зарешеченными глазками и внесли в камеру смертника. Камера была окрашена вгрязно-черный цвет, койка, стол и табурет были привинчены к стенам и полу, окно было закрыто сеткой, свет был в коридоре и проходил через зарешеченное окно у потолка.

Меня положили на матрац и ушли. Осмотревшись, я увидел тысячи клопов, вылезших из всех щелей, но укусов я не чувствовал, у меня остались только кожа да кости, я был, как говорили, похож на мумию. Ненадолго я заснул. Утром ко мне пришел начальник корпуса и стал уговаривать бросить голодовку. Я требовал прокурора! Он говорил: «И прокурора позовем, и все сделаем — кончай голодовку, иначе будем кормить искусственно».

Я стоял на своем. Прошел еще день. Ночью у меня начались галлюцинации: я слышал стоны в соседних камерах, где, мне казалось, находились такие же, как и я, голодающие. <…> Пришел опять корпусной начальник и начал опять уговаривать кончить голодовку, пообещал, что вызовет прокурора. Я ответил, что заявление об окончании голодовки не буду подавать, пока не придет прокурор.

— Заявление напишете потом, а сейчас немного поешьте, а то у вас одна кожа да кости, не могу же я вас показать прокурору в таком виде!

И я сдался. Принесли жидкую пищу, я немного поел. Через полчаса меня перевели в камеру № 282 на втором этаже. В камере находилось семь человек, хотя по царскому проекту это была одиночка. Люди спали по два человека на койке. В камере стояли три кровати, втиснутые по периметру стен, оставался только полуметровый проход между кроватями.Из-за моего вида и состояния меня сразу положили на кровать. В тюрьме существовало правило, что вновь поступающие получают наихудшее место и постепенно «улучшают» свои «бытовые условия» по мере освобождения мест выбывающих. Я получил льготу. Один товарищ перешел спать на пол, а мне уступил свое место. Меня кормили под специальным надзором почти целый месяц, пока я не начал приходить в норму. Прокурора не позвали, и мне было стыдно начинать все сначала, да и сил не было. Товарищи по камере утешали меня и говорили:

— Все равно ничего бы не вышло, а теперь, может быть, дело прекратят.Соколов

Ю. Н. Инквизиторы «Лубянки» // Будни большого террора в воспоминаниях и документах. Сост.В. М. Давид . СПб.:Информационно-издательское агентство ЛИК, 2008

Юрий Соколов был освобожден из УСВИТЛа в 1946 году. 1 июня 1949 года в третий раз был арестован УМГБ по Калининской области и приговорен к ссылке в Красноярский край. Освобожден в октябре 1954 года.

В марте 1939 года в Таганскую тюрьму из «Бутырки» был переведен Разумник Васильевич Иванов (псевдоним:

Разумник Васильевич Иванов. Фото: Wikipedia

После нашей последней парадной камеры в Бутырке мне показалось, будто из светлых и просторных барских апартаментов попал я в мрачную и грязную людскую, к тому же забитую до отказа. <…> Таганская тюрьма на противоположном конце Москвы была, по сравнению с Бутыркой, во всех отношениях тюрьмой второго сорта. Камеры грязнее и темнее, к тому же в первом этаже, полы щербатые, асфальтовые, стены облезлые. Население битком набитой небольшой камеры — я был семьдесят первым — тоже второстепенно по сравнению с нашим «клубом закоренелых преступников»: очень мало «шпионов», все больше «вредители» разных рангов и степеней. Стаж их был тоже второсортным: не было ни одного, сидевшего более полугода, так что я со своим полуторагодовым стажем сразу же получил хорошее место на нарах, рядом с пожилым представительным человеком. <…> Доктор Здравомыслов, известный московский гомеопат, неудачно лечил жену одного из кремлевских заправил, за что и попал в тюрьму как «вредитель». При мне уже получил он за это три года и отбыл из Таганки «в неизвестном направлении». Другим моим соседом оказался не менее известный московский окулист, доктор Невзоров, автор ряда научных работ, появлявшихся и в германских медицинских журналах. Это его и погубило: переписывался с Германией. <…> Еще запомнились мне в этой камере два священника. Как ни странно, а в многолюдном бутырском калейдоскопе за полтора года священника я не встретил ни одного. <…>

Остальные обитатели камеры были все мелкие «вредители», проворовавшиеся исполкомщики, неудачные взяточники и разная «контрреволюционная» мелюзга.

<…> Быт Таганской тюрьмы ничем существенным не отличался от быта наших бутырских камер, только все было здесь второго сорта: и обеды, и ужины, и «лавочка», и грязная уборная, и баня. Нет, баня была даже не второго сорта, ачем-то похуже. Баня в Бутырке была праздником, баня в Таганке — наказанием. Нашу камеру водили в банюпочему-то всегда в середине ночи. Надо было связать все свои вещи узлом в одеяло и, кроме того, тащить с собой тюфяки — полагался один на двоих. В бане тюфяки и узлы с вещами сдавались в дезинфекцию, а нас загоняли (С. 384) в узкий, тесный и холодный предбанник, через силу вмещавший человек сорок, но в который втискивали нас и все семьдесят. Мы раздевались в невероятной тесноте, платье и белье сдавали тоже в дезинфекцию: стирать белье в этой бане не полагалось. Шаек и кранов с водой не было, было штук пятнадцать душей, под каждым одновременно мылось человек пять. А потом — мука с получением белья и платья, мука с одеванием среди дикой давки, мука с разбором развязанных одеяльных узлов с вещами. Измученные всем этим, возвращались мы под утро в свою камеру. А один раз после бани нас ожидало и еще одно удовольствие: нам не позволили одеваться, оставили дрожать голыми в холодном предбаннике и стали поименно выкликать по списку; вводили по одиночке в соседнее и еще более холодное помещение, где молодаяженщина-врач , несколько конфузившаяся, делала нам инъекции — прививку сыворотки против сыпного тифа. Через несколько часов после этой прививки все мы дрожали в потрясающем ознобе, вскоре сменившемся температурой до 40 градусов. В следующую баню эту инъекцию повторили. Удовольствие было ниже среднего. Еще одно очередное мучение — стирка белья. Два раза в месяц камере раздавали металлические жетоны с номерами. Каждый заключенный должен был связать свое грязное белье в узел, прикрепить к нему веревочкой свой номерной жетон и сдать узел в стирку. Номера жетонов и фамилии владельцев записывались. Через несколько дней мы получали обратно свое уже выстиранное белье, но Боже, в каком виде! Оно было еще более грязное, чем до стирки, только желтым от дезинфицирующего хлорного раствора, смятым и разорванным. Жетоны были перепутаны, владельцы не могли отыскать свое белье, часто попадавшее и в другие камеры. К счастью для меня, всеми этими таганскими удовольствиями мне пришлось наслаждаться только два с половиной месяца. После образцовой Бутырской тюрьмы мне показалось, что я попал в провинциальную тюрьмугде-то на окраинах России. Но приходившие к нам в Таганку из провинциальных тюрем не могли нахвалиться нашим бытом — пищей, чистотой, порядком, отсутствием тесноты, вежливым обращением администрации. Можно себе представить, что там у них творилось! Вероятно, Бутырская тюрьма показалась бы им землей обетованной.

Остановлюсь немного не на быте камеры, а на общем впечатлении от всего тюремного калейдоскопа. Прежде всего — мало молодежи и мало пожилых людей; большинство — люди цветущего, среднего возраста. Затем — совершенно неожиданный вывод статистики, сделанный еще в камере № 45… когда нас было в ней сто заключенных: среди этой сотни оказалось тридцать процентов коммунистов и тридцать процентов евреев. Если иметь в виду, что и коммунистов, и евреев порознь во всем Советском Союзе не большедвух-трех процентов всего населения, то нельзя не удивиться этому чрезмерному проценту их в населении тюремном. При этом, конечно, не каждый из тюремных коммунистов был еврей, и не каждый еврей — коммунистом.

<…> молодежи было очень мало и случалось так, что в нашей камере № 45 были сыновья высокопоставленных военных и штатских коммунистов. <…> С допросов возвращались веселые, рассказывали, как следователи угощали их чаем с пирожными, а они в благодарность за это подписывали любые оговоры на отцов, все, что приказывали им следователи. <…> Но это были дети развращенной партийной верхушки, обобщать эти наблюдения не приходилось. <…> за все время моего пребывания в тюрьме я насчитал только двенадцать человек, имевших мужество «не сознаться» даже после самых тяжелых резиновых допросов. Не сознаваться, если не применялись палочные аргументы — заслуга невеликая, но не сознаться, когда после допроса приходилось иной раз быть замертво доставленным в лазарет, — совсем другое дело. Вот таких мужественных людей я насчитал всего двенадцать из тысячи, прошедших передо мною. Громадное большинство «во всем сознавшихся» относилось к этим единицам с явным недоброжелательством…

Надо сказать, однако, что недоброжелательство это никогда не проявлялось в грубых формах. Но в других тюрьмах оно, судя по рассказам, доходило до границ невероятного.

<…> вид был возбуждающий сожаление: брюки «галифе» с заплатами — еще куда ни шло, а вот пиджак представлял собою нечто неописуемое. Кроме того — в Таганской тюрьме я ни разу не стригся и не брился. Вид лица совершенно соответствовал виду костюма. А если прибавить к этому, что, просидев двадцать один месяц в тюрьме, я за последние пятнадцать месяцев ни разу не выходил из камеры на прогулку, то можно себе представить, как я должен был выглядеть. <…> процедуру выпуска моего из Таганки намеренно задержали до часа ночи, когда народа не так уж много на улицах Москвы. <…> Меня отвели в соседнюю камеру, где лежали мои вещи. Потом — «разденьтесь догола!» — и начался в последний раз столь знакомый и всегда столь унизительный ритуал. <…> Нижний чин ушел, я оделся и снова долго ждал. Потом он явился, велел оставить вещи в камере и повел меня через двор к корпусу квартир высшего тюремного начальства. Поднялись в третий этаж. Во втором этаже квартира коменданта, играли на рояле, раздавались звуки веселых голосов. Странно было слышать все это в стенах тюрьмы. В третьем этаже — канцелярия коменданта, меня ввели в его кабинет. <…> Комендант <…> стал экзаменовать меня: фамилия, имя, отчество, когда арестован… На мой ответ — «29 сентября 1937 года» — еще раз переспросил и, посмотрев на меня, покачал головой: вероятно такие сроки заключения были необычны для Таганской тюрьмы. <…> Он (тюремный чин. — К. Г.) огласил бумагу — мое обязательство: никогда, никому, даже самым близким людям, не рассказывать о том, что я видел и слышал в тюрьме или сам пережил в ней; неисполнение обязательства грозило арестом и новым возвращением в тюрьму, без надеждыкогда-либо выйти из нее. Я молча подписал обязательство.

<…> Конвоир отвел меня в прежнюю камеру и ушел. <…> Меня отвели в канцелярию тюрьмы, еще раз опросили по анкете, потом вернули мне чемодан, часы, паспорт, золотое обручальное кольцо (все эти вещи, неведомо для меня, переезжали за мной из Бутырки на Лубянку, оттуда обратно в Бутырку, оттуда в Таганку; надо воздать честь образцовой постановке дела в тюремных кладовых). Взяли у меня денежные квитанции, взамен которых выдали все причитающиеся мне по моему тюремному «текущему счету» деньги,что-то около семидесяти рублей с копейками. Потом начальник канцелярии вручил мне освободительный документ. <…> В этом документе особенный интерес представляет номер исходящей бумаги: судя по нему, можно предположить, что за полгода, с начала 1939 года, из Таганской тюрьмы вышло на волю 393 человека; я был394-м .

Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. Н.-Й.: Издательство имени Чехова, 1953

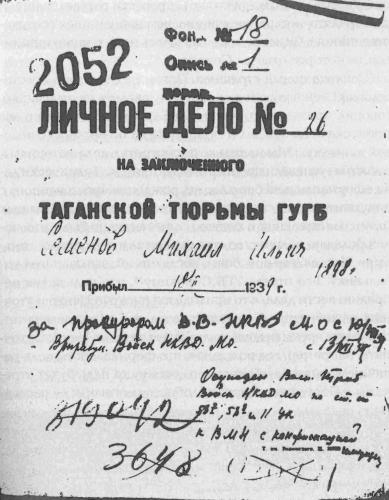

Обложка уголовно-следственного дела Михаила Ильича Семенова

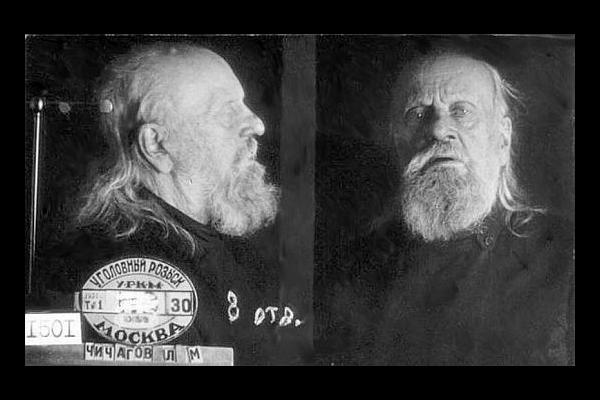

В 1939 году в Таганской тюрьме содержался Михаил Ильич Семенов, помощник начальника УНКВД по МО и начальник УРКМ, председатель милицейской тройки. Будучи председателем особой тройки,

В Таганской тюрьме иногда содержались и несовершеннолетние: по состоянию на 10 января 1947 года 487 человек следственных заключенных Таганской тюрьмы — несовершеннолетние (из них

Таганская тюрьма (фотография конца 1950-х гг.). Фото: архив общества «Мемориал»

В 1948 году, находясь в заключении в Марфинской шарашке, Солженицын регулярно посылал Наталье Решетовской письма, в которых сообщал, что здоров, увлеченно работает, ни в чем не нуждается, много читает и слушает классическую музыку. Писать о чем-либо еще, кроме того, что у него «все хорошо», не разрешалось. Ответные же письма от Решетовской Солженицын получал с большой задержкой.

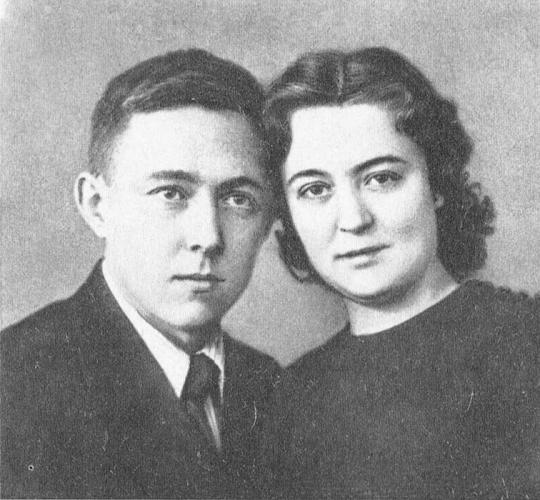

Фотография молодоженов Солженицына и Решетовской. Ростов-на-Дону, 27 апреля 1940 г. Фото:

За весь 1948 год ему дали только два (вместо положенных шести) свидания с женой. Эти свидания были в Таганской тюрьме, куда Солженицына привозили из шарашки, и проводились они в присутствии надзирателей. Первое свидание состоялось 23 июня, второе — 19 декабря, сразу после тридцатилетия Солженицына. На втором свидании Решетовской пришлось сообщить ему о необходимости формального развода. Химическую лабораторию МГУ, где она работала, засекретили, и поэтому у нее могли возникнуть проблемы из-за мужа-заключенного. Она могла скрыть его существование, рискуя разоблачением, могла ничего не скрывать и, как следствие, потерять работу или могла указать в семейной графе анкеты, что она не замужем. Решетовская выбрала третий вариант.

Хоть известие и оглушило Солженицына, он продолжал посылать жене листки с вопросами, приветами, пожеланиями, уверениями, что все в их отношениях осталось по-прежнему, поздравлял с Новым годом и убеждал, что нужно не откладывать развод. Развод, однако, тогда так и не понадобился: Решетовскую все равно уволили. После увольнения она вынужденно перевелась в Рязанский сельхозинститут, куда устроилась с 1 сентября 1949 года и где не было режима секретности.

«Деревянный храм тюремного замка для пересыльных арестантов был освящен 23 декабря 1843 года на Воробьевых горах. <…> Церковь была закрыта в 1922 году; иконостас и убранство

Летом 1918 года арестованный настоятель церкви Василия Блаженного и знаменитый миссионер прот. Иоанн Восторгов сидел сначала на Лубянке, потом был переведен в Таганскую тюрьму. Ему разрешили служить в тюремной церкви, и многие ходили туда молиться. О. Иоанн был расстрелян 22 августа 1918 года на Братском кладбище.

Сорок сороков

Согласно некоторым источникам, в храме Знамения иконы Божией Матери (Новоспасский ставропигиальный мужской монастырь, по адресу: Крестьянская площадь, 10, стр. 13) в 1930-е годы расстреливали заключенных Таганской тюрьмы.