Адрес: Москва, Котельническая набережная, д. 1/15

Твардовского и Солженицына связывали близкие профессиональные отношения на протяжении почти девяти лет, с 1961 по 1970 годы. Твардовский сыграл важнейшую роль в публикации повести «Один день Ивана Денисовича» и стал первым и единственным редактором Солженицына.

Москворецкая набережная с видом на высотку на Котельнической. 1962 год. Фото:

Впервые Твардовский узнал о Солженицыне 25 ноября 1961 года. В тот день Анна Берзер, редактор отдела прозы в «Новом мире», положила на стол Твардовского рукопись под названием «Щ-854». Ночью того же дня Твардовский сел за чтение рукописи — и был потрясен ею.

Из воспоминаний Солженицына: «Как Твардовский потом рассказывал, он вечером лёг в кровать и взял рукопись. Однако после двух-трёх страниц решил, что лёжа не почитаешь. Встал, оделся. Домашние его уже спали, а он всю ночь, перемежая с чаем на кухне, читал рассказ — первый раз, потом и второй <…> Уже Твардовский и не ложился. Он звонил Кондратовичу и велел узнавать у Берзер: кто же автор и где он» (Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 25-26).

На следующий день Твардовский отправился к московским друзьям с рукописью в руках, читал и перечитывал ее всем и обещал, что обязательно опубликует.

Из воспоминаний Владимира Войновича:

В это время раздался звонок, и в нашей комнате в сопровождении Раисы Исаевны объявился поздний гость — Александр Трифонович Твардовский <...> Он был уже сильно навеселе во всех смыслах, то есть и пьяноват, и весел. Где-то по дороге он прислонился к стене, правый рукав его ратинового пальто от локтя до плеча был в мелу. Снявши пальто и лохматую кепку, пригладив пятерней редкие седоватые волосы, он сказал:

— Налейте мне рюмку водки, а я вам за это кое-что почитаю.

Рюмка, естественно, была налита.

Поставив на колени толстый портфель, Твардовский достал из него оранжевую папку с надписью на ней тиснеными буквами «К докладу», развязал коричневые тесемки. Я увидел серую бумагу и плотную машинопись, без интервалов и почти без полей. А.Т. чуть-чуть отпил из рюмки, надел очки, осмотрел слушателей, и уже тут возникло предощущение чуда

«В пять часов утра, — начал Твардовский негромко, со слабым белорусским акцентом, — как всегда, пробило подъем — молотком об рельс штабного барака. Прерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго рукой махать…»

<…>

Твардовский читал, и чем дальше, тем яснее становилось, что произошло событие, которое многими уже предвкушалось: в нашу литературу явился большой, крупный, может быть, даже великий писатель.

Из воспоминаний переводчицы Лилианны Лунгиной:

И однажды утром он [Твардовский] позвонил очень рано, часов в девять. Позвонил Вике [Виктору Некрасову], но тем самым и нам: я должен к вам немедленно прийти.

В десять он был уже здесь. Он принес рукопись. Это были странички из школьной тетради для математики, в клеточку, на которых почти без интервала были напечатаны строчки. Совершенно слепая рукопись. Называлась «Щ-854».

Я сегодня ночью, говорит, прочитал эту рукопись два раза, я должен ее вам сейчас хоть частично прочесть, я не могу ее не читать, это потрясающая рукопись. Мы тут же позвонили Эльке Нусинову, он примчался. Да, Александр Трифонович потребовал водки, Элька ее захватил. Мы сели впятером в большой нашей комнате, начали пить водку и слушать повесть, которую теперь все знают, которая стала классикой, — «Один день Ивана Денисовича».

<…>

Мы сидели, жевали колбасу какую-то и сыр, пили эту водку, постепенно все пьянели, он — в первую очередь, он не мог остановиться: какие-то сцены, скажем, с красителями там есть такой эпизод, он перечитывал три раза. Он был так восхищен, и он сказал нам: пусть меня снимут, пусть меня растопчут, пусть со мной сделают все, что угодно, — я дойду до Никиты, я ему сам это прочту, и если это не удастся напечатать, я больше не хочу работать. Это дело моей жизни, я обязан это сделать.

Ну, так как расстались в двенадцать ночи, а пили с девяти утра, то мы, конечно, сочли, что это пьяная фантазия. Быть принятым Никитой?..

Лунгина Л. З. Подстрочник. Жизнь Лилианы Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. С. 266-268

Дружеский шарж Виктора Некрасова на Александра Твардовского. Конец 1950-х гг. Фото:

Из воспоминаний писателя Виктора Некрасова о чтении рукописи у Лунгиных:

Сияющий, помолодевший, почти обезумевший от радости и счастья, переполненный до краев, явился вдруг к друзьям, у которых я жил, сам Твардовский. В руках папка. «Такого вы еще не читали! Никогда! Ручаюсь, голову на отсечение!» И тот же приказ. Мне. «Одна нога здесь, другая — там. Ты все же капитан, а у меня два просвета. В гастроном!»

Никогда, ни раньше, ни потом, не видел я таким Твардовского. Лет на двадцать помолодел. На месте усидеть не может. Из угла в угол. Глаза сияют. Весь сияет, точно лучи от него идут.

«Принес? Раз-два, посуду! Зарождение нового писателя! Настоящего, большого! Такого еще не было! Родился наконец! Поехали!»

Он говорил, говорил, не мог остановиться... «Господи, если б вы знали, как я вам завидую. Вы еще не читали, у вас все впереди... А я... Принес домой две рукописи — Анна Самойловна принесла мне их перед самым отходом, положила на стол. «Про что?» — спрашиваю. «А вы почитайте, — загадочно отвечает, — эта вот про крестьянина». Знает же, хитрюга, мою слабость. Вот и начал с этой, про крестьянина, на сон грядущий, думаю, страничек двадцать полистаю... И с первой же побежал на кухню чайник ставить. Понял — не засну уже. Так и не заснул. Не дождусь утра, все на часы поглядываю, как алкоголик, открытия магазина жду... Поведать, поведать друзьям! А время ползет, ползет, а меня распирает, не дождусь... Капитан, что ж ты рот разинул? Разливай! За этого самого «Щ! Щ-854!»

Никто из нас слова вставить не может. Дополнительный бег в «Гастроном».

«Печатать! Печатать! Никакой цели другой нет. Все преодолеть, до самых верхов добраться, до Никиты... Доказать, убедить, к стенке припереть. Говорят, убили русскую литературу. Черта с два! Вот она, в этой папке с завязочками. А он? Кто он? Никто еще не видал. Телеграмму уже послали. Ждем... Обласкаем, поможем, пробьем!»

Почти год ушел у Твардовского на публикацию повести Солженицына. И в самом деле, несмотря на сомнения и опасения близких, Твардовский лично от Никиты Хрущева получил разрешение на публикацию «Одного дня…». Было очевидно, что без личного одобрения Хрущева партийные чиновники не допустили бы этой публикации в СССР. Для хрущевской «оттепельной» политики тех лет повесть на лагерную тему стала очередным шагом в сторону десталинизации и развенчания культа личности.

15 ноября в своей квартире на Котельнической набережной Твардовский принял в гостях Солженицына. Солженицын привез Твардовскому свой очередной рассказ «Случай на станции Кочетовка». Заодно они ожидали сигнал одиннадцатого номера «Нового мира» с опубликованным «Одним днем…».

Из воспоминаний Солженицына:

Вскоре я был у него дома — и как раз курьер из редакции (потом — уличённый стукач) принёс нам сигнальный экземпляр 11-го номера. Мы обнялись. А. Т. радовался как мальчик, медвежьим телом своим порхая по комнате: «Птичка вылетела! Птичка вылетела!.. Теперь уж вряд ли задержат! Теперь уж — почти невозможно!» (Почти… И он тоже до последнего момента не был уверен. Да разве не случалось — уничтожали весь отпечатанный тираж? Труд ли, деньги ли нам дороги? Нам дорога идеология.) Я поздравлял: «Победа — больше ваша, чем моя».

Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 46

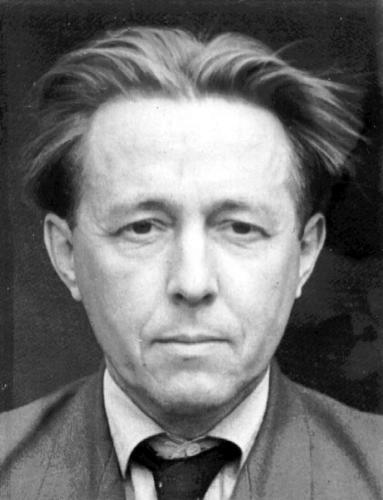

Солженицын в дни опубликования «Ивана Денисовича» в «Новом мире».Ноябрь 1962 года. Фото:

Воспоминания Твардовского о том же дне:

17.XI.62. М<осква>

Третьего дня был у меня Солженицын. Опять — молодец, умен и чист, полон энергии, которой, впрочем, его бы не лишила и «катастрофа» с «Денисычем». Был только чуть более возбужден, говорлив, но все равно умен и хорош. Подержал в руках сигнал одиннадцатого, чуть было я его не дал ему (только что, к концу дня, полученный), но потом воспользовался его словами: «м.б., вам самим он нужен» — и удержался. Вчера ему был уже послан экземпляр.

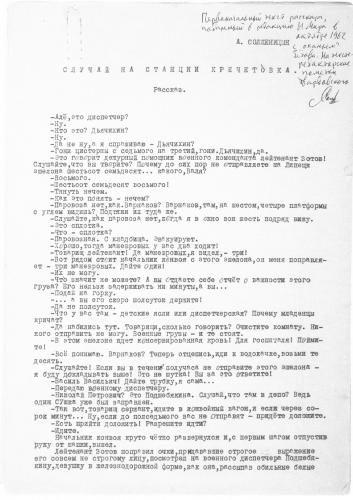

Оставил рассказ (на этот раз я озаботился, чтобы рукопись не пошла по редакции до меня) «Случай на станции Кречетовка». Опять хорошо, опять умно и сердечно, только чуть посырее в языке и чуть-чуть тороплива концовка. Вызвал его телеграммой к телефону

Твардовский А. Т. Новомирский дневник. С. 127

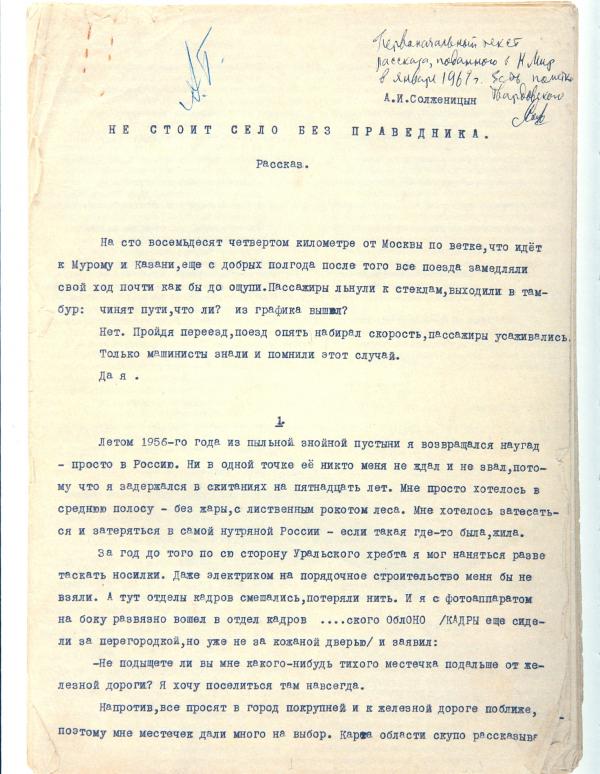

17 и 18 ноября — в дни, когда одиннадцатый номер «Нового мира» ушел подписчикам и появился в продаже тиражом 96 900 экземпляров (и тут же был раскуплен) — Солженицын снова был у Твардовского, занимаясь с ним редактурой рассказов «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кочетовка» (первоначально — «Случай на станции Кречетовка»). Из воспоминаний Солженицына:

Над «Кречетовкой» и «Матрёной», которые по его замыслу должны были утвердить моё имя, он первый и последний раз не высказывал политических соображений «пройдёт — не пройдёт», а провёл со мной в сигаретном дыму честную редакторскую работу. Его уроки (моей самоуверенности) оказались тонкими, особенно по деревенскому материалу.

Солженицын А. И. Бодался телёнок с дубом. С. 46

Машинопись рассказа «Случай на сатнции Кречетовка» с пометками Твардовского. Фото: «Александр Солженицын: Из-под глыб». Рукописи, документы, фотографии. М.: Русский путь, 2013

Машинопись рассказа «Не стоит село без праведника» с пометками Твардовского. Фото: «Александр Солженицын: Из-под глыб». Рукописи, документы, фотографии. М.: Русский путь, 2013

Из воспоминаний Твардовского:

18.XI.62. М<осква>

К сегодняшнему приезду Солженицына перечитал с пяти утра его «Праведницу» [раннее название рассказа «Матренин двор» — «Не стоит село без праведника»]. Боже мой, писатель. Никаких шуток. Писатель, единственно озабоченный выражением того, что у него лежит «на базе» ума и сердца. Ни тени стремления «попасть в яблочко», потрафить, облегчить задачу редактора или критика, — как хочешь, так и выкорачивайся, а я со своего не сойду. Разве что только дальше могу пойти.

Твардовский А. Т. Новомирский дневник. С. 129