Адрес: 2 км от ст. Бескудниково

В 1920-х и в 1944 –1949 годах существовал лагерь на Бескудниковском кирпичном заводе.

Еще один лагерь в Бескудникове (в перечнях лагерей до 1949 года — отдельный лагерный пункт (ОЛП) № 2, затем

Cтенд у проходной Бескудниковского комбината строительных материалов и конструкций № 1. Фото:

В июле 1921 года недалеко от Бескудникова «при станции Лианозово Савеловской ж/д в бывшем кирпичном заводе Гаша вновь организован Гаша-Заводский Концентрационно-производственный лагерь № 1 принудительных работ Главного управления общественных работ и повинностей», а в декабре 1921 – январе 1922 учреждается Бескудниковское отделение Лианозовского производственного лагеря принуд работ. О его расположении сообщает другое его название Бескудниковское отделение при заводе бывш. Коцман / быв. бр. Юдиных. В декабре 1922 года Лианозовский лагерь стал колонией, и с января 1923 года у станции Бескудниково находится Бескудниковсковское отделение или Бескудниковский завод Лианозовской колонии.

В списках мест заключения 1920-х годов этот лагерь не отмечен, поскольку он не был самостоятельной административной единицей. В 1922 году врач «Лианозовского производственного района» (другое обозначение Лианозовского лагеря) перечисляет «при Бескудниковском отделении фельдшерский пункт».

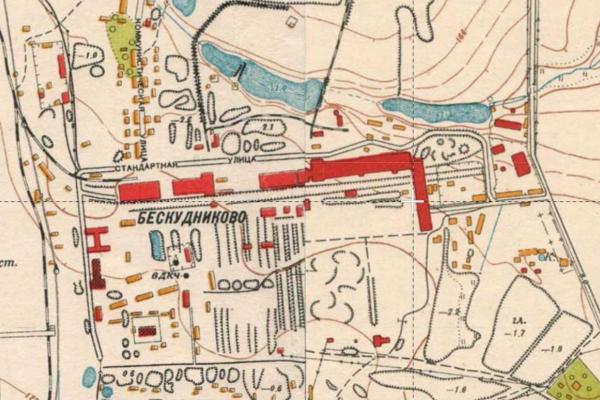

В документах Лианозовского лагеря точные указания на расположение Бескудниковского отделения и завода не разысканы. В документах Лианозовской колонии предприятие называется «Бескудниковским заводом» (а Лианозовский – всегда «б. Гаша») или, гораздо реже, «Бескудниковским механическим заводом». В данном случае слово «механический» в названии указывает на то, что форму кирпичу придавал паровой пресс. (Такое же название позже будет у другого предприятия, никак не связанного с кирпичным заводом – об этом ниже). Также завод назывался именем дореволюционного владельца «б<ывший>. Юдина», «бр <атьев>. Юдиных». Скорее всего, это указанный в «Памятной книжке Московской губернии на 1914 год» «кирпичный завод Елены Ивановны Юдиной при дер. Бескудникове». Управлял заводом Иван Александрович Юдин, поэтому возможно либо он в обиходе назывался не по владелице, а по управляющему, или между 1914 и 1917 годом Юдин стал его владельцем. Иногда «топонимичиское» и «владельческое» название объединялись – завод регулярно назывался «Нижне-Юдинским». Это включающее географический элемент название, позволяет предположить, что этот тот самый Бескудниковский завод, который существовал рядом со станцией Бескудниково большую часть XX века, и который в адресных книгах 1950-х годов называется Бескудниковский кирпичный завод № 2. Изогипсы на карте 1968 года показывают, что этот завод находится в низине. Это предположение подтверждает указывающий на близость станции «адрес» 20-х годов: «при ст. Бескудниково». Производство кирпича того времени предполагало строительство завода рядом с залежами глины. А у села и станции Бескудниково таких мест было несколько. Все они располагались к западу от Северной железной дороги.

Сейчас его территория застроена жилыми домами. Вероятно, это корпуса дома № 11 по улице 800-летия Москвы.

Лагерь при заводе мог открываться весной и закрываться осенью: в холодное время кирпичные заводы не работали, поскольку глиняный кирпич перед обжигом в печи требовалось просушить. Так, в 1924 году «бескудниковское отделение начало работать 12 мая». В июле 1924 года Бескудниковское отделение Лианозовской колонии еще существовало – о нем колония отчитывалась на отдельном бланке. Сколько было заключенных в Бескудниковском отделении, точно неизвестно. В 1924 году на заводе должны были работать сто человек. Но заключенных в разные периоды могло быть и больше — известно, что в апреле этого года их было, самое большее, 117 человек. К июлю, после «разгрузки мест заключения», то есть массовой амнистии, рабочих на заводе не хватало. Кем были они, также точно неизвестно. В общем июльском 1924 года описании Лианозовской колонии ее начальник Иван Елисеевич (в одном документе – Илисеивич) Можаев сообщает, что «большинство <...> заключенных прислано из рязанского исправдома все это люд рабочий, к труду приучены, с работой знакомые». Вероятно, этот же «люд» работал и в Бескудниковском лагере. В следующие полгода отделение закрыли.

Можаева обременяла производственная неполноценность бескудниковского предприятия: «Бескудниковский завод б. Юдина может дать 3 млн шт кирпича, <...> но не имеет достаточно сараев для сушки».

В августе 1924 года из-за нехватки рабочих он остановил Бескудниковский завод и забрал рабочих и охранников в Лианозово. Скорее всего, учитывая конец кирпичного сезона, после приостановки завод работу не возобновил. А 16 января 1925 года Сокольнический исправдом (бывшая Сокольническая тюрьма), «производственным отделением» которой была Лианозовская колония, передал «Нижне-Юдинский» завод Московскому уездному совету.

Заключенные, вероятно, при Бескудниковском заводе оставались, так как после передачи работа в Бескудникове еще была: «Кирпич 170000 штук и щебень 60 куб саженей <...> остается на месте. Колония будет иметь возможность <...> вывести».

Помещения для заключенных – три бревенчатых барака с пристройками, один из них предназначался «для рабочих» – вероятно, находились рядом с заводом. В пристройках находились баня и контора. В бараке «для рабочих», вероятно, жили вольнонаемные – чаще всего квалифицированные рабочие, занятые обжигом кирпича, а в двух других — заключенные. Кроме бараков в лагере было два бревенчатых дома, в одном из них жила администрация, о которой известно, что в мае 1924 года отделение действовало «руководимое гр Болотовым А. ныне отбывающим наказание» – пояснял сменивший его к августу Моисей Федорович Зайцев.

В 1927 году станция Бескудниково была официальным адресом Лианозовской колонии, видимо, потому что Лианозово в это время (до 1930 года) числилось платформой.

В 1944 году заключенные вернулись на Бескудниковский кирпичный завод. Он указан в приказе НКВД в связи с Химкинским ОЛП. Заключенные не только работали, но и жили в лагере на заводе, или при заводе. 2 ноября 1946 года подполковник Журавлев, принимая Бутырскую тюрьму, расписывается за

Федор Иванович Хижняков вспоминает, как его в 1947 году после приговора военного трибунала «вывезли в лагерь МВД, в Бескудниково на кирпичный завод». Скорее всего, в документах и воспоминаниях отмечен именно этот завод, поскольку Бескудниковский строительный завод был в это время крупным машиностроительным предприятием. Об этом предприятии и лагере при нем — ниже.

В 1946 году по адресу: Краснополянский район, ст. Бескудниково находилось лагерное отделение № 3

В 1948 году к Бескудниковскому кирпичному заводу было приписано лагерное отделение № 7 московского лагеря № 453, созданного Управлением лагерей для военнопленных и интернированных. Расформировано это отделение в 1949 году.

Вероятно, лагеря находились недалеко от завода, но документы позволяющее реконструировать их расположение, не разысканы. Вероятно также, что с 1944 по 1949 год один лагерь подчинялся разным управлениям НКВД или, формально, несколько разных лагерных учреждений выглядили как разные территории, или, на гулаговском языке, «зоны» одного лагеря.

На другой, восточной, стороне железной дороги около станции Бескудниково лагерь появился в середине 1930-х годов, когда заключенные Дмитлага начали строить канал Москва–Волга. История района отмечает, что в это время здесь появился рабочий поселок Бескудниково. Частью поселка были и дмитлаговские склады НКВД. Бескудниковская складская база указана в приказе НКВД от 31 октября 1937 года в связи с передачей ее от Мосволгостроя НКВД в ведение ГУЛАГа с 15 ноября того же года (Кокурин А., Петров Н. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 2000. № 2. С. 125). Подробнее о базе в справке раздела «Дмитлаг». В 1938 году эта база была упомянута в бухгалтерских документах Управления местами заключения Московской области. В 1938 году среди подразделений заменившего Дмитлаг «Отдельного Дмитровского района ГУЛАГа» числился «Отдельный Бескудниковский участок». Приказом от 17 февраля 1938 года он был передан ГУЛАГу НКВД СССР. Запись об этой бюрократической процедуре указывает, что в Бескудникове продолжает существовать хозяйственное предприятие оставшееся от Дмитлага и лагерь, в котором живут работающие на этом предприятии заключенные. Это предположение подтверждается тем, что в списке «Исправительных лагерей и строительств» составленном Наркоматом юстиции к началу мая 1939 года отмечена «Центральная база ГУЛАГ НКВД (ст. Бескудниково)».

В приказе НКВД от 2 апреля 1941 года за Химкинским ИТЛ (Химлагом) числится «строительство и обслуживание Бескудниковской базы московской конторы Управления технического снабжения строек и лагерей НКВД». Химлаг был закрыт в июле 1941 года. Можно предположить, что лагерь при базе существовал и после закрытия Химлага, но сведений об этом нет.

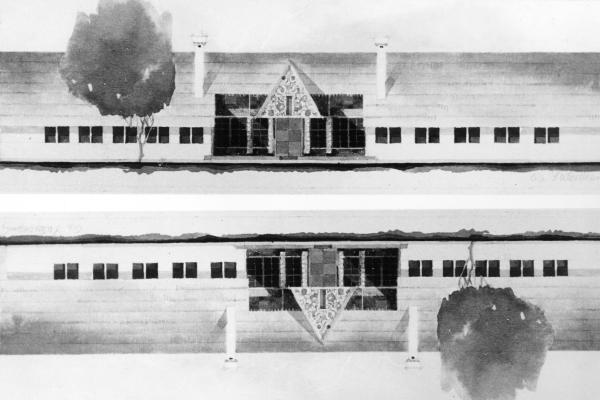

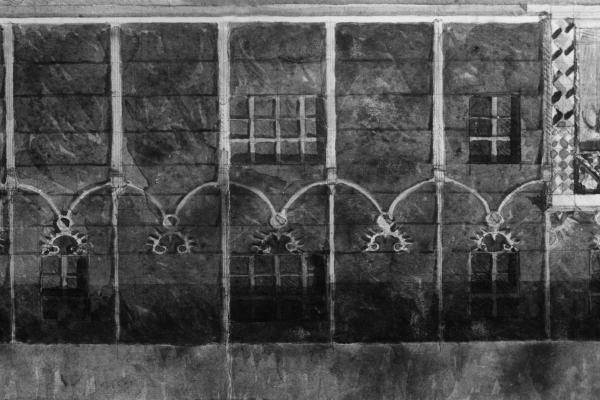

В 1943 году заключенные начали строить завод Управления материально-технического снабжения (УМТС) НКВД , который расположился «на земельном участке, отведенном для Бескудниковской базы», как указано в акте от 31 марта 1949 года «О передаче завода № 1 УМТС в ведение 3-го управления ГУЛАГа» — Управления исправительных колоний. Часть заводских построек, принятых в эксплуатацию, относилась еще к Дмитлаговскому периоду — это каркасно-засыпное общежитие охраны, насосная станция № 2 1935 года, здание заводоуправления (также каркасно-засыпное) и трансформаторная станция № 2 1936 года.

На Генеральном плане Москвы 1952 года каменные строения указаны как раз там, где на современных картах находится Бескудниковский комбинат строительных материалов и конструкций № 1 (БКСМ). Но на этом плане постройки (которые, видимо, и являются цехами завода) размещены на южной, сейчас нечетной стороне Стандартной улицы. А на современных картах цехи завода расположены на северной (нынешней четной стороне) с общим адресом Стандартная улица, д. 6. Если это не ошибка в плане, то можно предположить, что эта улица была перенесена, как и, например, соседняя улица

Опираясь на Генплан Москвы 1952 года, можно предположить, что лагерь — это огороженные деревянным забором постройки, которые примыкают восточной границе территории завода и находятся в конце Стандартной улицы. В этой части Стандартная улица поворачивает и в настоящее время проходит там же, где проходила в 1952 году. На запад от предполагаемого расположения лагеря находится территория завода № 468 НКАП. Сейчас он называется "Универсал" и ето корпуса числятся строениями 79 по Алтуфьевскому шоссе. Особенности расположения лагеря, которые описаны в докладной записке 1953 года, это предположение подтверждают: «Жилая зона колонии расположена на территории завода <…> наличие уличного движения в непосредственной близости вдоль заборов ограждения <…> территория завода и лагеря расположена в поселке… периметр ограждения имеет большое количество углов и изгибов». Углы и изгибы ограждения заметные на плане 1952 года, согласно записке, затрудняли охрану лагеря. Кроме того, на юг от огороженной территории на другой стороне улицы на плане обозначен водоем. Это согласуется с описанием лагеря 1949 года, сообщающим, что «канализация стекает в колхозный пруд».

База Управления

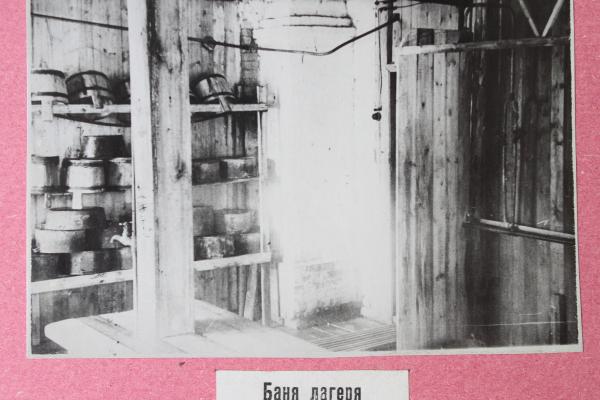

Доступные документы не позволяют установить, когда точно был открыт и построен лагерь для заключенных строителей завода. В справке 1949 года указано: «Строительство лагеря 1944–1946 год», но в альбоме «Трудовая жизнь заключенных УИТКиЛ УНВД по МО» фотография «старой столовой» подписана 1943 годом. В 1944 году она уже разрушалась, и вместо нее построили новую.

Планировку Бескудниковского лагеря вспоминает Лазарь Шерешевский: «Летом 1945 года на главной аллее гулаговского подразделения в подмосковном Бескудникове <...> От производственной зоны до карцера (который

Топор из отделения Свирлага в урочище Мандроги (Лодейнопольский

р-н Ленинградской обл.). Обнаружен в августе 1993 г.М.С. Пушницким иВ.С. Хроменковым во время экспедицииНаучно-информационного центра «Мемориал» (Санкт-Петербург ). Хранится в музее НИЦ «Мемориал». (Фотофиксация19.12.2007 .) Фото:

Завод, построенный заключенными рядом с базой производил оборудование для лагерей и индустрии МВД. Предприятие было непосредственно подчинено ГУЛАГу, и большую часть его работников составляли заключенные ОЛП № 2. Продукцию гулаговской мастерской вспоминал Виктор Левенштейн, попавший в этот лагерь в 1945 году:

…в июле <1945 года> этап в Бескудники был, наконец, сформирован, и на двух грузовиках с высокими бортами, по 25 зэков в каждом, нас привезли в лагерь. Лагерь этот был при заводе № 1 Управления

материально-технического снабжения ГУЛАГа НКВД СССР. Завод был большой, на нем изготовляли для лагерей самые разные вещи: оборудование для шахт Печоры и Воркуты, основные орудия лагерного производства — тачки, кирки, лопаты и ломы, электрическую аппаратуру, изоляторы и многое другое.Левенштейн В. За Бутырской каменной стеной // Континент. 2007. № 132. Об авторе

Перечислив заводскую продукцию, на одном из ее пунктов Виктор Левенштейн остановился подробно.

На следующий день я отправился в девятый цех. Был конец октября 1945 года, и на фасаде цеха висел огромный лозунг:

ВСТРЕТИМ XXVIII ГОДОВЩИНУ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ДОСРОЧНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА ПО ИЗДЕЛИЮ № 1

— Что такое изделие номер один? — спросил я у встретившего меня Сальникова.

— Наручники. Наш цех специализированный. Мы только наручники и делаем.

Я посмотрел на Сальникова. Он спокойно продолжал говорить о своем цехе. Видимо, ни ему, ни лагерному начальству не приходила в голову мысль о чудовищном юморе ситуации. Меня распирало желание высказаться по поводу актуальности и мудрости лозунга на фасаде его цеха, но воспоминания о следствии еще были свежи, и я промолчал.

Наручники, которые изготовлял девятый цех, назывались «строгие» и состояли из двух плоских, толщиной в 4–5 миллиметров стальных полуколец, соединенных шарниром. Они запирались защелкой с пружиной, позволяющей движение полуколец только в одном направлении — внутрь. Пара наручников соединялась между собой короткой цепью. Таким образом, если после того как на вас надели наручники, вы ведете себя спокойно, наручники остаются в том же положении, в каком они были заперты. Но стоит вам попытаться растянуть руки, дернуть цепь, как полукольца затягиваются и врезаются вам в запястья. Благодаря своему устройству «изделие № 1» легко превращалось в орудие наказания и пытки.

…А. И. Солженицын писал, что массовый выпуск наручников был налажен в Советском Союзе к тридцатилетию Октябрьской революции. Как видим, уже к28-й годовщине специализированный цех на заводе № 1 УМТС НКВД клепал их полным ходом. Так довелось мне найти ответ на вопрос, который задал Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ»: «Накаком-то заводе делали их (наручники) рабочие с седеющими усами, образцовые пролетарии нашей литературы — ведь не сами же Сталин с Берией делали их?» Сами же заключенные и делали их для себя. И завод был в лагерной зоне. И в этом еще раз проявилась мудрость лагерной системы: сами же заключенные и делали, да еще и благодарили судьбу за то, что работают в теплом цехе, а не на гибельном заполярном лесоповале.

Наручники. Абезьское отделение Минлага. 1940-е – 1950-е гг. Абезьский историко-мемориальный комплекс. Источник:

Данных о производстве на заводе наручников в

Завод производил также утварь для мест заключения. Героя мемуарного рассказа Лазаря Шерешевского назначают нормировщиком «на пластмассу… в цех, что выпускал миски для баланды и каши». Шерешевский пишет: «Из той посуды, „из наших рук“, кормились все тюрьмы и лагеря могучей страны». В 1952 году была произведена реконструкция пластмассового цеха, «отремонтировано и пущено 15 прессов».

Первоначально предполагалось, что значительная часть заводского производства будет связана со строительством, но к ноябрю 1946 года, когда был утвержден проект завода, его специализация изменилась. Заводская партячейка в это время обсуждала, что «запланированная постройка цеха домостроения была снята». В справке ГУЛАГа указано, что в то же время был законсервирован цех стекловаты. Таким образом, строительная часть производства была свернута почти полностью, осталась только упомянутая в делах заводской партячейки 1946 года «задача изготовления шлакоблоков».

Продукция завода становилась сложнее. Начальство, отчитываясь в 1947 году, сообщало, что на заводе освоено производство винтов, гаек: «В массовом выпуске пущен шестишпиндельный автомат

Заключенные ОЛП № 2 работали не только на заводе, но еще в нескольких местах. Об этом свидетельствуют протоколы партсобраний. Их отправляли на работу на базу ГУЛАГа — там «работу иногда кончают раньше времени за 20–30 мин.», они строили поселок на улице

В 1948 году в лагере было 10 бараков: «Большинство бараков в чистом состоянии, особо отличившиеся 1, 5, 6, 7, 8… в бараках 1 и БУР (барак усиленного режима. — Е.Н.) — клопы, в 4 и 9 — постельные принадлежности грязные» (отчет о санитарном состоянии лагеря). Эти сведения подтверждаются справкой от 31 марта 1949 года: «Лагерь — бараки, 1 — 6, 8 каркасно-засыпные , 7, 9 рубленые из бревен». Там же указано, что площадь лагеря составляет 2,5 га.

Завод и лагерь в 1948–1949 годах интенсивно строились. В списке сверхлимитных расходов 1952 года сообщалось, что в это время началось строительство общежития, столовой, механосборочного цеха, столярнообдельного цеха, сушилки, узкоколейных путей, кузнечно-термического цеха (кузнечное производство, видимо, существовало и раньше — отдельный цех для него собирались строить еще в 1946 году), ремонтно-механического цеха, инструментального цеха, котельной центральной лаборатории, а к 1952 году были построены также литейный и столярный цеха (ГАРФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2292. Лл. 8, 29). Территория завода и лагеря расширялась, видимо, за счет земли, остававшейся у базы. Так сообщалось, что «забор <ограждавший завод в 1949 году>, граничащий с Бескудниковской базой, должен быть перенесен согласно генплану».

В 1948 году заключенных отправляли также на Химзавод, который, по документам, «предъявляет претензии на людей». Где находился этот химзавод, точно не установлено. Можно предположить, что это лесохимические производство, существовавшее в войну на Лосиноостровском кирпичном заводе (подробнее об этом ниже).

На самом заводе в Бескудниках в это время было круглосуточное производство. Так, секретарь партячейки Луковский в августе 1948 года сетовал на то, что «некоторые заключенные в ночных сменах спят».

В том же 1948 году из Бескудников рабочих возили на станцию Долгопрудная, где они,

Наша задача открыть лагучасток № 1, оборудовать его необходимым, не допустить ни одного побега <…> Если бы вы сказали, что нельзя применять оружие и нельзя охранять, я бы не допустил открытия конвойной точки в Долгопрудной. Надо взять фонари, не допускать большой разрыв между машинами, взять полностью конвой 28 человек… задача об открытии точки… должны открыть ее во что бы то ни стало.

В мае 1949 года на станции Долгопрудная был открыт ОЛП № 51, начальником которого стал майор Перлов.

С 1947 года в документах партячеек лагеря и завода упоминается подсобное хозяйство, с которым во многом было связано благополучие сотрудников — и, возможно, заключенных. В феврале 1947 года тов. Савоськин получил выговор за то, что отремонтированные им для подсобного хозяйства тракторы сломались.

Получение дефицитной сельскохозяйственной делянки требовало от начальства бюрократической оборотистости, которая, как видно из выступления в августе 1948 года, была проявлена: «Организованное вне плана подсобное хозяйство лагеря обеспечит полностью контингент заключенных и личный состав ВСО картофелем и овощами». Тогда же в рапорте о том, как проходит уборка и хранение овощей с подсобного хозяйства, сообщается, что «к засолке капусты готовы».

По данным на 1952 год, подсобное хозяйство находилось в Уваровском районе (сейчас — часть Можайского района). Оно располагалось «на землях госфонда 100 га, колхозной 90 га, из них пахотной 120 га».

В 1945 году в Бескудниковском лагере было много осужденных за контрреволюционные преступления. Лазарь Шерешевский пишет: «Барак наш исключительно политический (сплошь 58-я)».

В 1953 году в лагере проводилась проверка. По ее результатам был составлен отчет, из которого мы узнаем подробности об условиях в лагере:

В заявлениях заключенных, в основном, содержатся ходатайства о переводе на работу в другой цех, об оставлении на заводе по отбытии срока наказания. Контингент отбирается в тюрьмах Москвы самим руководством колонии. Контингент подобран из числа осужденных за бытовые преступления на небольшие сроки наказания.

Судя по отчету и протоколам партийных собраний, отношение к заключенным в Бескудниковском лагере было относительно гуманным. На одном из партсобраний в 1948 году тов. Бирюков призывал товарищей «не допускать связей и панибратства с

Поскольку заключенные работали на заводе, то их работоспособность и, следовательно, условия содержания были заботой не только лагерного, но и заводского начальства. Если на заводе № 2 в Ховрине, который описан Солженицыным в «Архипелаге ГУЛАГ», установленные начальником Мамуриным порядки были гулаговские, то в Бескудникове заводское производство сформировало «ненастоящий», как называет его Виктор Левенштейн, лагерь.

Виктор Левенштейн. 1944 г. Лубянка. Фото:

…Витенька, — сказала женщина. — Я твоя тетя Туся, мы виделись, когда ты с мамой приезжал в Ленинград. <...> — Тетя Туся понизила голос: — Тебя пошлют в Бескудники. Это лагерь с хорошими условиями. И близко от Москвы… Старшему лейтенанту Красному, который был вхож в тюремную канцелярию, где подбирал зэков для работы на своем заводе, не составляло большого труда заставить заключенного нарядчика разыскать мое дело, несмотря на спецнаряд, положить его в «хороший» этап — в ближний подмосковный Бескудниковский лагерь». <...>

Лагерь в Бескудниках был большой икакой-то «ненастоящий». Я понял это потом, когда увидел «настоящие» лагеря. Работа на заводе не тяжелая и в теплых цехах, а лагерная кормежка, хоть и скудная, но рядом была Москва, у многих там жили родственники, существовали передачи, посылки от родных. И уголовники не курочили тех, кто получал продукты с воли.

В бараке якак-то сразу попал в общество милых и интеллигентных людей. Соседом по нарам оказался журналист Николай Николаевич Кружков. Он был намного старше меня, но мы подружились. Во время Гражданской войны в Испании он был там корреспондентом, потом редактировал газету «Рабочая Москва», а во время Отечественной войны работал в главной газете Красной армии «Красная звезда», был полковником. Подвело его «волнение в крови»: он ушел от одной женщины к другой, и первая, желая ему отомстить, донесла, что он «расхваливал порядки в буржуазных странах» (он рассказывал ей об Испании).

Рабочий день в лагере был10-часовый , но все же после работы в КВЧ (культурно-воспитательная часть) зэки занимались самодеятельностью. Там была знакомая мне обстановка самодеятельных театров. Готовился очередной концерт. На сцене стоял рояль, играл известный в Москве пианист и композитор Владимир Клемпнер. Молодой поэт Лазарь Шерешевский читал свои переводы стихов Киплинга:

…пыль, пыль, пыль, пыль от шагающих сапог,

И отдыха нет на войне солдату…

В лагере был женский барак. От остальной жилой зоны он был отделен колючей проволокой, и надзиратели охраняли проход в «женскую зону», но участниц самодеятельности пускали вечером в КВЧ, так что было и женское общество. Это придавало посещениям КВЧ дополнительную привлекательность. Лишенные привычного общения и развлечений, оторванные от любимых дел, люди тянулись к возможности хоть на пару часов забыть, что они — в тюрьме.

Лагерь разделялся на жилую зону, где были бараки, и рабочую зону — завод. Моим начальником цеха был молодой инженер Волгин. Он был на 10 лет старше меня, знал дело, и я относился к нему с почтением и старался учиться у него.Как-то Волгин спросил меня:

— Ты говорил, что учился в Московском горном институте. Ты там преподавателя Сальникова не знал?

— Знал, как же, он был доцентом на кафедре горных машин.

— Он здесь, на заводе, начальник девятого цеха. Зайди после работы во второй барак и спроси его.

Я зашел во второй барак. Сальников узнал меня, обрадовался. Срок он получил за финансовые злоупотребления.

— Приходи ко мне в цех. У меня многостанков-автоматов , тебе будет интересно. — Сальников оставался преподавателем и в лагере. <...>

В конце года стали уходить из Бескудников этапы. Заметили мы, что на этапы уходит много народа с58-й статьей — политических. Старшим нарядчиком в лагере был бывший полковник авиации Кузминых, осужденный на 10 лет. В лагере говорили, что сел он за особые отличия в мародерстве Советской армии в побежденной Германии: гнал оттуда «трофейное» добро домой на подчиненных ему самолетах. Ему не повезло — попался. Дело было громкое, говорили, что и генералы и даже маршал авиации проходили по этому делу.Каким-то образом и жена его, молодая и красивая Зоя, оказалась вовлеченной в это дело, получила, кажется, 3 года лагерей и отбывала срок здесь же, хотя, по лагерным правилам, мужу с женой в одном лагере сидеть не полагалось. Она приходила по вечерам к нам в КВЧ на занятия самодеятельности. Зоя и шепнула мне, что лагерь чистят от58-й статьи: узнала отмужа-нарядчика . Мол, не место им в Подмосковье, шлют на Север. Сейчас отправляют политических с10-летним сроком, а за ними пойдут и все остальные. Время, когда товарищ Сталин решил согнать58-ю в каторжные ОСОБЛАГи, еще не пришло, но уже сейчас в конце победного 1945 года для могучей державы, победившей нацизм, и фашизм, и японский империализм, оказалось опасным держать «политиков» вблизи столицы Всего Прогрессивного Человечества.

Через несколько дней после этого разговора Зоя, со своей бытовой статьей и малым сроком, ушла на этап: то ли провинился вчем-то ее муж и начальство решило не закрывать больше глаза на то, что жена его сидит в том же лагере, то ли не знали этого раньше, а тут выяснили.

Вскоре после этого, вызвали и меня на вахту «с вещами». Оказалось, что на меня пришел спецнаряд из ГУЛАГа, и по этому спецнаряду я направляюсь на Ангренстрой:сработала-таки записочка, поданная мной в Бутырской тюрьме по совету соседа по нарам.(Предисловие к публикации мемуаров Левеншейна в «Континенте» написал генетик Валерий Сойфер; по совпадению партгрупоргом в ОЛП № 2 и преподавателем в лагерной партшколе был тов. Сойфер.)

Лазарь Шерешевский. Фото:

Упомянутому Левенштейном поэту Лазарю Шерешевскому было 18 лет, когда его отправили в Бескудниковский лагерь :

Бескудниково — предместье столицы (теперь в черте города), и к

заключенным-москвичам приезжали родственники с передачами. Иной раз удавалось и свидания получить. <...>

Продукты складывались в общий котел. Мы садились вокруг тумбочки. На плите, вделанной в печь-„голландку“, жарилась картошка… Помидоры, огурцы, зеленый лук, а в центре пиршественной пирамиды — принадлежащий Гехту алюминиевый бидон. Наполняли его кипятком из казенного „титана“, засыпали заварку, и по нашим металлическим кружкам разливался напиток необычайного аромата…

Эти чаепития стали ритуальными. За картошкой и зеленой закуской шли долгие разговоры.Литературно-газетные события, спектакли и концерты, друзья и подруги…

Я, обделенный домашними передачами, бегал за кипятком, равноправно участвуя в трапезах и беседах… Был молод, резвился, как мог, ухаживал за обитательницами женской зоны. <...>

Зачастили «дальние этапы» (весна-лето 1946 года. — Е.Н.). Нас «выдергивали» покаким-то спискам, собирали человек 30–40 и отправляли в пересыльную пресненскую тюрьму. Оттуда, как в песне:

Этап на север, срока огромные…

В мемуарах Шерешевского остался и начальник лагеря Перлов и Виктор Левенштейн, и другие участники бескудниковских чаепитий. Центром этих собраний был Николай Кружков.

Было в нем что-то такое, что, как магнит, притягивало к себе окружавших его зэков. <...> Тут и обаяние, и интеллигентность в широком смысле этого слова. Беседуя с ним, слушая его, я порой чувствовал себя так, словно сижу на лекции, будто рядом со мной одноклассник Эма Мендель. Весной сорок первого меня и моего одноклассника Эму Менделя (позже он получил известность как поэт Наум Коржавин) за вольномыслие исключили из школы. Учителя, перепуганные тридцать седьмым годом, сочли крамолой наши разговоры и споры о времени и поэзии.

В мертвой лагерной зоне Кружков говорил о поэтах, на чьи стихи был наложен запрет. Николай Николаевич читал нам исчезнувшего в 1938 году Бориса Корнилова, сосланного Заболоцкого, вспоминал Михаила Кольцова, с которым работал в «Правде». Мы поражались его эрудиции, памяти, таланту рассказчика на самые разные темы, будь то древняя история или современное искусство, биология или медицина. Он вспоминал свои встречи с Циолковским на родной ему калужской земле, с Хмелевым в МХАТе — в прошлом редактор отдела литературы и искусства газеты «Правда», он чувствовал себя и сейчас как в отчем доме, когда речь заходила о театре. Николай Николаевич близко знал академика Орбели и художника Серова, Эренбурга и Алексея Толстого. Сгрудившись вокруг нар Кружкова, затаив дыхание, мы слушали его рассказы о Великой Отечественной войне — Кружков был ее участником и летописцем. Для заключенных ли вечерние беседы были своеобразным университетом культуры. И все это после каторжного труда в зоне, в подмосковном лагере Бескудниково. Здесь находился экспериментальный завод, где трудом и разумом заключенных разрабатывались образцы изделий для лагерной промышленности: 12 цехов, включая цех... наручников.

Перед октябрьскими праздниками в цехе наручников появился плакат: «Встретим Великий Октябрь перевыполнением плана». Мы, конечно, сразу же обратили внимание на этот дикий призыв. И Николай Николаевич решился осторожно спросить кого-то из начальников (были и среди них либералы), не смущает ли его призыв к перевыполнению плана в цехе... наручников. Тот ничего не ответил, но к вечеру плакат этот исчез.

Завод, надо отметить, располагал великолепными конструкторскими бюро, техническим отделом, где трудились первоклассные специалисты, волею судьбы ставшие зэками. Работали мы в одной бригаде с ворами и убийцами, но жили отдельно от них, в бараке политических заключенных. Были среди нас инженеры и композиторы, архитекторы и врачи, преподаватели вузов и крупные военачальники, писатели и журналисты. К Николаю Николаевичу, создавшему вокруг себя обстановку какой-то особой духовности, тянулись и гуманитарии, и технократы. Это было, конечно, небезопасно: начальство косо поглядывало на просветительскую миссию Кружкова.

Холод и голод, изнурительный труд, бесконечные проверки днем и ночью — все это, конечно, не могло не сказаться на физическом состоянии каждого из нас. Но Кружкову к тому же дал о себе знать давнишний туберкулез легких. Его забрали в лагерную больницу, и вскоре мы получили от него записку, написанную со свойственным ему юморком: «Наверно, наверно у меня каверна!»

Авитаминоз, дистрофия, вспышка туберкулеза, сердечные приступы делали свое дело. Он тяжело дышал, посеревшее лицо покрывалось холодным потом.

Физический труд стал ему не под силу. Помог ему очередной приступ «либерализма», который время от времени «одолевал» заместителя начальника лагеря Федора Перлова. Кружков прозвал его «сороконожкой»: он непрерывно заставлял зэков, работавших в сапожной мастерской, шить ему сапоги. По натуре человек не злой, Перлов иногда переключал нас с тяжелой работы в зоне на работу более легкую. Так Кружков стал заведовать складом готовой продукции, а меня определили в чертежники. Но вскоре из Москвы пришел грозный приказ — всех заключенных по 58-й статье перевести на общие работы. В один день опустели КБ, технический отдел, все службы, где были заняты зэки — ИТР. Надолго ли? Пошел слух, что надолго.

Отнюдь не из гуманных соображений начальник завода помчался в Москву, в НКВД: «Вы срываете план. И вас и нас за это по головке не погладят!..»

Пока сигнал тревоги неторопливо (здесь тоже действовала бюрократическая машина) передавался по цепи, с этажа на этаж, политзаключенные разгружали платформы с гравием, таскали доски, мешки с цементом, копали канавы, занимались строительными работами. Так длилось долго, пока Москва не дала отбой.

Я старался улучить минуту-другую, чтобы побывать в «хозяйстве» Николая Николаевича — дощатой каморке, стены которой покрывал колючий иней. Освещала и обогревала ее лампа ватт на пятьсот. Мы где-то добывали кипяток, пили его из самодельных кружек и, позабыв все на свете, погружались в мир литературы и искусства.

После войны в лагере установили выходные дни — два в месяц. В эти дни, собрав дары родственников, мы устраивали «пиры». В бараке была печурка с плитой, и я, как младший по возрасту, готовил чай, варил привезенную с воли картошку. У нар Кружкова или Гехта собирались инженеры, любители литературы и искусства. Шел увлекательный общий разговор, в котором мелькали имена писателей, художников, артистов, вспоминались спектакли, возвращавшие нас в прошлое, теперь казавшееся нам далеким и безвозвратным. Я слушал раскрыв рот, боясь пропустить что-то...

Летом сорок пятого к нам присоединился писатель, с которым Кружков был хорошо знаком еще до войны, Семен Гехт. Он был участником писательской бригады, которая по инициативе Горького выезжала на строительство Беломорско-Балтийского канала. «В лагерях и тогда кормили ржавой селедкой,— рассказывал Гехт.— А что касается Горького, то ох как много было вокруг него чадящих и кадящих...»

Вечерами, перебирая в памяти былые встречи на свободе, мы хоть ненадолго забывали, что окружены колючей проволокой и вышками с часовыми. А наутро вновь начиналось жесткое лагерное бытье.

Самыми страшными были дальние этапы. По какому принципу, по чьей злой воле вдруг среди ночи надзиратель выкрикивал зэков на эти дальние этапы, мы точно не знали, но догадывались: «кум» (так называли оперуполномоченного) чинил расправу с теми, кто был ему не по нраву.

«Кум» — гроза зэков. У него был свой «план» — сколько в этот месяц он должен выявить в лагере лиц, готовящих или уже совершивших «преступления», чтобы «открыть» новое «дело» и «навесить» добавочный срок. «План» этот он неукоснительно выполнял с помощью «стукачей». Мы знали: если надзиратели ночью вызвали из барака группу зэков «на вахту», это значит, что всех их рано утром отправят в пересыльную тюрьму, а оттуда — на дальние этапы, кого — на Колыму, кого — в Заполярье, кого — на Печору, а кого — в тайгу, на берега Амура. Но если вызвали одного-двух зэков, то это значит, что «кум» будет пополнять ряды «стукачей». А может, ему потребовались свидетели, которые подтвердят донос. В обоих случаях у «опера» была одна цель — выполнить, а еще лучше перевыполнить свой «план». Я помню «дело» пианиста Володи Клемпнера и архитектора Сергея Попова. Их нары были рядом, и по вечерам они о чем-то беседовали. Кто-то из «стукачей» в своем доносе так интерпретировал их беседы, что оперуполномоченный уже прикидывал, сколько можно добавить к тем пяти годам, на которые их осудили по статье 58—10. Теперь важно вырвать у соседей по нарам подтверждение доноса. «Кум» был большой мастер по этой части. Попова и Клемпнера увезли в тюрьму. А потом вторично осудили.

«Кум» расправлялся с теми, кто не желал стать «стукачом» или отказывался подтвердить донос. Их отправляли на дальний этап.

Был среди любителей послушать вечером, после работы, Николая Николаевича Витя Левенштейн. Отца его репрессировали в 37-м, а вскоре в нашем лагере оказался и сын. Не раз по ночам вызывал его «кум», настойчиво добиваясь «компромата» на тех, с кем Витя дружил, с кем неосторожно обсуждал политические события. Но Витя в этих случаях был глух и нем или отделывался шуткой. Однако с тем большей настойчивостью «кум» атаковал Левенштейна. Ночные вызовы участились, и в конце концов Витя исчез из лагеря — его угнали куда-то в суровые северные края. Постигла эта участь и Николая Кружкова. В летнюю ночь 1948 года в бараке раздался зычный голос надзирателя.

В ту ночь разговор с «кумом» был недолгим. Тот требовал от него выложить «компромат» на Павла К., которого в кругу слушателей Кружкова называли философом.

— Ты не упирайся,— твердил «кум».— Нам все известно про твоего философа, как он на Советскую власть клевету возводил.

— А мне это неизвестно.

— Пашка же твой лучший друг... Пашка — Колька... Друзья — не разлей водой... А сейчас отбрехиваешься: «Мне это неизвестно». Вот пошлем тебя на Амурлаг, там вспомнишь живо все, что надо...Я провожал Николая Николаевича в дальнюю, неведомую дорогу. Он стоял печальный, нахмуренный и растерянно бормотал: «Увозят меня... Увозят». На нем был наброшенный на плечи кожух, когда-то полученный им от родственников.

На грузовике, крытом брезентом, его увезли в группе зэков на Красную Пресню, в уже знакомую ему пересыльную тюрьму. А через несколько дней, обреченные на дальний этап, сцепившись руками (это мера предосторожности конвоиров — чтобы не убежал никто), будут они шагать к вагонам — под охраной автоматчиков с собаками.

Кружкова вспоминала «участница самодеятельности» Нина Веселитская, представитель, «женского общества» на собраниях в бескудниковском бараке.

Я встретила <Кружкова> во дворе пересыльной тюрьмы. Я вздрогнула, когда увидела его — красивый мужчина в военной гимнастерке, изодранной каракулевой папахе и основательно стоптанных хромовых сапогах. <..> И вдруг слышу: «Кружков Николай Николаевич...» Шла перекличка перед отправкой в лагерь.

Через несколько дней я увидела его с тачкой, доверху груженной камнями. Он катил ее, низко пригибаясь, тяжело дыша, обливаясь потом.

Однажды Николай Николаевич сказал мне, что когда-то писал стихи, а на одно из них была сложена песня. Я в ту пору участвовала в самодеятельности Бескудниковского лагеря и, конечно, попросила его напеть эту песню. Он замахал руками:

— Что вы, Солнышко! Никогда в жизни... У меня и голоса-то нет.

— Я Зою попрошу, она исполнит вашу песню.Зоя Кузьминых, эстрадная певица из Горького, подруга по несчастью, пела в нашей самодеятельности. С трудом я уговорила Николая Николаевича напеть свою песню.

В день Советской Армии, в столовой, Зоя блестяще исполнила эту песню. Ведущий объявил, что автор слов этой песни — заключенный, сидит сейчас в «зале», и назвал его. Я наблюдала за ним из-за кулис — он был страшно смущен и не знал, куда ему спрятаться. А вскоре выяснилось, что он скрывал от нас талант запевалы: Николай Николаевич стал активным участником самодеятельности зэков.

История другого героя воспоминаний Левенштейна и Шерешевского — Владимира Клемпера, а так же рояля, на котором он играл, известна из "Архипелага ГУЛаг" Солженицына.

Володя Клемпнер, молодой композитор, сын состоятельного адвоката, а по лагерным понятиям ещё и небитый фрей, взял в Бескудниковский подмосковный лагерь из дому собственный рояль (неслыханное событие на Архипелаге)! Взял как бы для укрепления культмассовой работы, а на самом деле — чтобы самому сочинять. Зато был у него всегда ключ к лагерной сцене, и после отбоя он там играл при свече (электричество выключали). Однажды он так играл, записывал свою новую сонату и вздрогнул от голоса сзади: —

Кан-да-лами ваша музыка пахнет. Клемпнер вскочил. От стены, где стоял, подкравшись, теперь двигался на свечу майор, начальник лагеря, старый чекист (Ф. Перлов(?) -- ЕН), — и за ним росла его гигантская чёрная тень.Теперь-то понял майор, зачем этот обманщик выписал рояль. Он подошёл, взял нотную запись и молча, мрачно стал жечь на свече. — Что вы делаете? — не мог не вскрикнуть молодой композитор. — Туда вашу музыку! — ещё более определённо назначил через стиснутые зубы майор. Пепел отпал от листа и мягко опустился на клавиши. Старый чекист не ошибся: эта соната действительно писалась о лагерях. Вскоре нашли повод мотать Володе новое лагерное дело и послали его на следствие в Бутырки. В свой лагерь он больше не вернулся, и рояля ему назад, разумеется, не выдали. Да и выжил ли он сам? — не знаю,что-то нет его.Солженицын

А.И. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 2, гл. 18

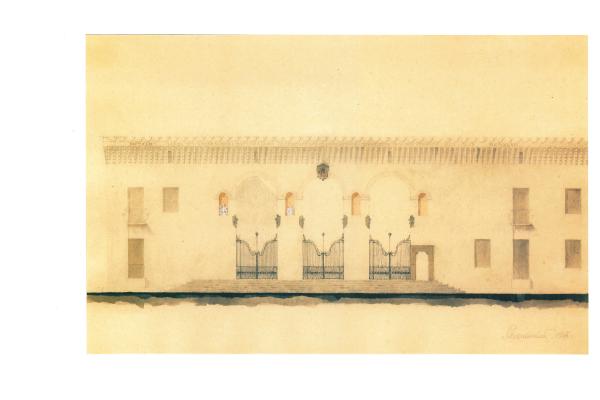

Сцена, на которой стоял рояль, очевидно, находилась в лагерной столовой. «Декорации», в которых происходил разговор чекиста и музыканта, сохранились на фотографиях.

В начале 19

Политические заключенные в 1946–1952 годы были вывезены в особлаги за пределы Московской области. Но тюремная субординация по-прежнему не соблюдалась слишком жестко: в 1952 году прибывшие на завод ревизоры отмечали в отчете:

Требования об изоляции заключенных от гражданского населения нарушаются. В цехах и заводах совместно с заключенными работают около 300 человек низового персонала… в ряде случаев в подчинении и в учениках заключенных работают вольнонаемные рабочие.

Смягчавшей лагерную жизнь самодеятельности очевидно покровительствовал несколько раз уже упомянутый Федор Перлов. Его стараниями в 1947 году в Бескудниково переехал ансамбль заключенных Управления Исправительных лагерей Московской области. С 1945 по 16 марта 1947 года ансамблем руководил бывший режиссер театра им. Вахтангова, основатель московского латышского театра «Скатувэ» Освальд Глазунов. История ансамбля и его артистов описана Ниной Веселитской.

Сцена из спектакля. Нина Веселитская в центре. Фото:

О том, что в крупных лагерных управлениях ГУЛАГа существовали театральные труппы (в том числе и оперные, и балетные), состоявшие из заключенных, знают многие. Но значительно менее известно, что был создан ансамбль для обслуживания лагерей и колоний, находившихся на территории самой Москвы и Московской области, – а таких пунктов тогда в столице и ее окрестностях было немало. Знают об этом меньше, скорее всего, потому что через московские лагеря прошло все же не такое количество людей, как через Воркуту, Колыму или Караганду. Располагался ансамбль в Москве на улице Матросская тишина, где в 1940-х годах была не тюрьма, а колония – ИТК №1 – в построенном для самодеятельности ВОХРа здании театрального типа. И по профессиональному составу, и по уровню художественного мастерства, и по репертуару этот ансамбль был своего рода незаурядным коллективом.

Невольно на память приходит одна встреча. Я была уже на воле и работала в Казахской государственной филармонии в Алма-Ате. Мы давали концерты в санатории «Медео». В антракте ко мне подошел человек, в котором я узнала бывшего собрата по несчастью, инженера И. Павлова, сидевшего на той же «Матросской тишине» и работавшего в конструкторском бюро (пресловутой «шарашке»). Люди там были, как правило, самой высокой культуры, цвет технической, и не только технической, интеллигенции. Они с большим интересом в свободные часы посещали репетиции ансамбля, непременно бывали на премьерах и, надо заметить, оценивали каждый номер с должной взыскательностью. Нам было особенно дорого ощущать уважение этих людей, их искреннюю приязнь и моральную поддержку. Павлов при встрече в Алма-Ате признался мне, что во время концерта невольно сравнивал творческие уровни того, «нашего», арестантского ансамбля и филармонического коллектива. И они, эти уровни, отказались столь несоизмеримы, что на него даже нахлынула ностальгия по тем, слава Богу, ушедшим временам.

Чему же удивляться, если в разные периоды существования ансамбля его художественным руководителями были, – разумеется, тоже заключенные, – кинорежиссер Михаил Яковлевич Слуцкий (впоследствии лауреат Государственной премии), Евгений Горобченко – главный режиссер Минского драматического театра, и такой выдающийся мастер сцены, как Освальд Федорович Глазунов (Глазнек) – один из первых вахтанговцев, а затем и руководитель театра имени Вахтангова. Время, когда Глазунов возглавлял ансамбль (1945–1947 гг.), было самым плодотворным и ярким. Прежде обширные программы изобиловали многообразием жанров – музыка, вокзал, балет, скетчи, эстрадные и цирковые номера. При этом концерт неизменно открывался выступлением хора, в котором участвовали все артисты, и массовыми танцами, а второе отделение концерта завершалось выступлением цыганской группы ансамбля.

Освальд Глазунов исподволь, постепенно, однако неуклонно повел свою репертуарную политику, стремясь к облагораживанию стиля, воспитанию зрительского вкуса. Цыгане были упразднены, хотя приходится признать, что финал концерта с их пением и плясками проходил на необычайном подъеме. Второе отделение теперь целиком отводилось одноактным пьесам, которые, как выяснилось, имели успех, не уступавший успеху цыган. Эти пьесы («Два капитана», «Из-за ребенка», отрывок из оперетты «Марица» и другие) хорошо принимались зрителями. И наконец, Глазуновым была осуществлена мечта поставить многоактную пьесу.

Только что окончилась война, все мысли и чувства у нас были еще связаны с ней. Поэтому патриотическая и в то же время лирическая пьеса Вишневского, Крона и Азарова «Раскинулось море широко», созданная в блокадном Ленинграде, оказалось близкой и нам, артистам, и зрителям. Шла пьеса на большом подъеме, и дружный и сердечный прием ее залом был вполне заслуженным. Опять придется похвастаться: на просмотре в клубе НКВД, обязательном при сдаче новой программы, высокие чины отметили, что наша постановка сильнее, чем в Театре Красной Армии, где она шла в это же время. Что ж, приятно было слышать! И это при том, что собственно драматических артистов в ансамбле было не так много: Александр Цейтлин и Григорий Галицкий – из театра Красной Армии, Петр Прокин, Антонина Карпинская и я – Нина Веселитская. Но Освальд Федорович с присущими ему и тактом и настойчивостью сумел открыть и выпестовать в артистах других жанров.

Так, артист балета Большого театра Владимир Ивановский стал неизменным участником всех драматических постановок. Привлечена была к исполнению главной роли в пьесе «Два капитана» и певица театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Екатерина Попова. Героем этого спектакля стал и исполнитель эстрадных песен Дмитрий Устинов. В спектакле главную роль играл сам Освальд Глазунов. Это было событием, – вероятно, поэтому и спектакль пользовался такой любовью у зрителей. До той поры Освальд Федорович выступал в концертах в роли чтеца, неподражаемо исполняя басни Михалкова «Лиса и Бобер», «Заяц во хмелю» и другие. Он как-то одновременно передавал и смешную и трагическую суть басенных коллизий. Такой глубины раскрытия и даже привнесения в текст своего понимания смысла произведения могли достичь только огромные мастера сцены – да Глазунов и был таковым!

В 1947 году мы начали репетиции водевиля «Лев Гурыч Синичкин». Глазунов собирался сыграть Льва Гурыча, я готовила роль Лизы. Но… этому не дано было осуществиться. Происходило это уже не Матросской тишине, а в ОЛП №1 (так, ошибочно в публикации – ЕН) в Бескудникове. Дело в том, что театральное здание на Матросской тишине вернули ВОХРе, а наш ансамбль перевели сначала на Калужскую (будущий Ленинский проспект), здания которого, кстати, строились руками заключенных, Разместили нас в незавершенном доме, на первом этаже. Спали мы вместе со всеми строителями на двухэтажных нарах, и единственной нашей льготой было то, что нас не будили в 6 часов утра, ведь мы почти ежедневно выезжали выступать в лагеря по всей Московской области и зачастую возвращались часа в три ночи…

С Калужской нас «забрал к себе» начальник Бескудниковского лагеря Федор Александрович Перлов – большой поклонник нашего ансамбль. Кстати, именно из Бескудниковского ОЛП я и была взята в ансамбль, который приезжал в Бескудниково с концертом в декабре 1944 года. Они искали таланты по лагерным точкам: меня посмотрели и прослушали, и перевели на Матросскую тишину....

Когда мы были на Калужской, произошло событие, тяжело пережитое Освальдом Федоровичем. Его жену Изольду Викентьеву, которая была бутафором ансамбля, увезли на этап. Об этом Александр Исаевич Солженицын, который в это время находился там же, на Калужской, работал прорабом, близко сошелся с Глазуновым, пишет во втором томе «Архипелага ГУЛАГ», в главе «Музы в ГУЛАГе»: «В день этапа жены Освальд пришел к нам в комнату с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приемной дочери, как будто только одна она еще его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном, можно было опасаться, что и с собой кончит. Потом молчал, опустя голову. Потом постепенно стал говорить, вспоминать свою жизнь: создавал зачем-то два театра, из-за искусства на годы оставлял жену одну. Всю жизнь хотел бы он прожить иначе…»

«Приемной дочерью» Глазунова, вероятно, названа я: страницей выше Солженицын пишет: «В ансамбле у Нины был… духовный отец в театральном искусстве – Освальд Глазунов…»

На Калужской были мы несколько месяцев, – и вот я снова в Бескудниковой (так в публикации – ЕН). Если бы знать, какая трагедия ожидает наш коллектив, лучше бы оставался нам в неуюте недостроенного дома…

В тот вечер 16 марта 1947 года валил такой неправдоподобный снег, какого я ни до, ни после никогда не видела… Рушащаяся с неба снежная масса глушила все звуки, не позволяла стоящим рядом видеть друг друга. А нам надо было выезжать на очередное выступление. Подошел студебеккер – огромный грузовик, плотно покрытый тяжелым брезентом, натянутым на металлические «ребра» кузова. Конвоиры, встревоженные полным отсутствием видимости, подводили каждого из нас к машине и, втолкнув за брезентовый полог, шли за следующим. В машине стало слышно друг друга – завязался разговор. Сидевший напротив меня недавно прибывший в ансамбль молоденький танцор Алеша спросил: «Ниночка, я слышал, вы верите в Бога?» – «Да, верю». Я воспитывалась бабушкой, мама утонула, когда мне было 6 лет, а папу арестовали в 37-м. Сидящих рядом моего партнера по танцевальным номерам Володю Ивановской и певца из ансамбля Дунаевского Алешу Белова тоже затронул этот разговор. Мой собеседник не унимался: «А вы и молитвы знаете?» – «Немногие, те, что бабушка мне написала». – «Вы мне спишите их, хорошо? Что-то во мне живет такое… Что-то я чувствую… А можете сейчас прочесть хоть одну?» Я начала читать «Отче наш». И вдруг – страшный удар, скрежет металла (он еще долго будет пугать меня по ночам), – и больше ничего не помню. Очнулась: кромешная снежная могла. Я почти по пояс зарыта в сугроб. Сквозь стену снега пробился свет фонарика. Кто-то ощупал меня, произнес: «Жива, двадцать один метр…» И опять тишина. Что же это за 21 метр такой? Хочу приподняться – адская боль в ноге. Потом меня унесли. Так что же произошло? Всё выяснилось утром.

Оказывается на железнодорожном переезде недалеко от лагеря вышел из строя шлагбаум, и студебеккер въехал на рельсы, – но второй шлагбаум был закрыт. Шофер, оставив машину, пошел объясняться с дежурной, что-то кричавшей ему. Он требовал открыть шлагбаум, она – чтобы он срочно убрал машину с рельсов: идет скорый поезд! Пока они препирались, скорый поезд на всем ходу врезался в грузовик. И случилось невероятное: мы, беседовавшие вчетвером, сидя попарно друг против друга у самой кабины, были выброшены ударом из кузова, с которого был сорван брезент, нас отшвырнуло далеко от полотна, и мы остались живы. Правда, не невредимы: Белову сломало ребра, мне – ногу.

Спасся и Петя Прошкин. Он сидел в конце кузова и, услышав шум поезда, впрыгнул из машины. Конвоир, решивший, что это побег, прыгнул за ним – и погиб под колесами. Выпрыгнул и певец Коля Немченко – отделался хромотой. Практически весь наш ансамбль, кроме тех, о ком я сказала, да еще нескольких новичков, еще не включенных в репертуар и оставшихся в Бескудниковском бараке, – весь наш прекрасный талантливый коллектив погиб в одну страшную минуту! У тех, кто сидел под металлическими прутьями каркаса, головы от удара ушли в живот. Эта участь постигла и Освальда Федоровича. Погибла певица Екатерина Попова, страшно умирал барион, солист Киевской оперы Пищулин: мозг выткал из пробитой головы, – а он пел…

Меня и Белова увезли в Бутырскую тюремную больницу. Затем мы вернулись в Бескудниково, где начал вновь создаваться ансамбль. После гибели Евгения Горобченко коллектив возглавили Цейтлин и Галицкий. Григорий Галицкий, по крайней мере, на первых порах, продолжал традиции Глазунова: готовились драматические спектакли, одноактные пьесы. Но эстрадное начало в новой жизни коллектива постепенно выходило на первый план: в ансамбль пришел джаз-оркестр из Бескудникова, которым руководил выдающийся дирижер и композитор Зиновий Бинкин, усилилась роль музыкальной части. Цейтлин и Прошкин повели «парный конферанс», работал в концертах иллюзионист Адоскин… Так прошел еще год после страшной катастрофы, и ансамбль постигла новая катастрофа, не столь трагическая, но не менее губительная: в начале 1948 года пришел приказ всех политзаключенных вывезти из лагерей Московской области, – а кто же был лучшими артистами, режиссерами, музыкантами ансамбля, как не политзаключенные? И вот Володю Ивановского увезли в краснопресненскую тюрьму досиживать срок, мой срок подошел к концу, меня выпустили, и мне пришлось уехать в Казахстан: в центре мне не давали ни жилья, ни работы. Бинкина, Белова, Немченко, Семерницкого, Шерешевского и еще нескольких их товарищей по 58-й статье увезли далеко за Полярный круг… Ансамбль снова обезлюдел, и что с ним было дальше, трудно сказать.

Мне хочется еще вспомнить подробности жизни ансамбль тех четырех лет, что я провела в нем. Внутри коллектива были свои творческие группы: драматическая, танцевальная, вокзальная, «разговорная». Репетиции каждой из групп шли точно по расписанию, в свои часы. Поскольку Москва была рядом, а у многих артистов ансамбля сохранились связи с их товарищами по «вольной» работе, мы были в курсе самого нового репертуара, да иногда удавалось заполучить для выступления в лагере и вольных исполнителей: Михаил Слуцкий приглашал на Матросскую тишину Леонида Утесова, тот приезжал со своей дочерью Эдит, со знаменитым аккомпаниатором-пианистом и еще тремя музыкантами. Этот «глоток свободы», этот «кусок воли» приносил нам радость, да еще и обогащал наш репертуар. Делилась с нами и своими смешными скетчами Мария Миронова: во всей стране тогда эти сценки исполняли только она – на воле – и я – в лагере. Через Цейтлина, сохранившего отношения с ведущими эстрадниками столицы, к нам поступал популярнейших тогда конферансье Мирова и Дарского парный конферанс: его вели, как уже упоминалось, Цейтлин и Прошкин. Танцевальные номера нам ставили Коссовские – муж и жена – очень известные в те годы хореографы. Помогали они нам, чего греха таить, по несчастью: их сын находился в заключении и его прикрепили к ансамблю как ученика аккордеониста. Постановки Коссовских были исключительно интересны и неординарны: они вкладывали в них всю душу и всю свою изобретательность. Навещал нас также знаменитый артист кино Борис Чирков – воплощенное обаяние. Все эти встречи были для нас оконцами в мир, из которого нас насильно и несправедливо удалили.

Должна сказать, что гулаговское начальство не скупилось на костюмы и реквизит для ансамбля: для каждого актера шился индивидуальный костюм по мерке, покупались хорошие ткани, а ведавшая этими делами Изольда Викентьевна Глазунова вносила в оформление и украшение этих нарядов свой тонкий и изысканный вкус.

Был у ансамбля и официальный, от УИЛиК Московской области начальник: сотрудница КВО Надежда Николаевна Бывшева. Она время от времени наезжала к нам, проверяла всё – от нашего репертуара до нашего поведения, в смысле соблюдения лагерных правил. Внешне суровая, – скорее всего, по долгу службы, – она, в сущности, было человеком отзывчивым, способным понять переживания людей, лишенных свободы: о ней я сохранила добрую память. Что ж тут говорить, какую благодарную и душевную память храню я о моих товарищах по тяжким годам, о моих коллегах по ансамбль, дружба с которыми продолжалась еще многие годы, когда мы стали вольными и полноправными людьми…

г. Москва, май 1999 г.

История лагеря на Калужской заставе описана в отдельной справке.

Лагерная культурно-воспитательная часть, давала возможность еще для одного послабления заключенным: в 1949 году партийная ячейка требовала «отменить распоряжение о ношении волос артистами, которых 75 человек». Судя по тому, что в этом время быт артистов подчинялся лагерному начальству, они не относились к ансамблю Управления исправительных лагерей.

Описанное выше благоустройство лагеря в 1948 и 1949 годах, видимо, было связано с решением преобразовать временный лагерь и завод в одно и уже постоянное учреждение — промышленную

Плохо с надзором за

з/к в САНО (санитарный отдел, медчасть. — Е.Н.), лезут посторонние, тащат политуру… з\к з\к должны перевоспитывать, <...> нельзя давать безнаказанно портить оборудование, <...> сегодняшним з\к, з\к мы должны прививать соц. сознание.

Лагерь же, получавший от завода технику, был недоволен опозданием машин.

С марта 1949 года лагерь стал

Сведений о количестве заключенных в лагере до 1948 года нет. Из протоколов партячеки известно, что в 1-м полугодии 1948 года «среднесписочное число заключенных: план 1700, факт 1237». В 1945 году оно, видимо, было примерно таким же, поскольку нет указаний на то, что количество бараков после официального окончания строительства лагеря менялось (а палатки или другие временные жилища в воспоминаниях заключенных не упоминаются).

В сентябре же 1948 года число заключенных в лагере снижается до 900 человек. При этом до 1300 человек снижается и плановая вместимость лагеря. «Нам не хватает, как мы видим, по плану 300–400 человек», — констатирует начальник лагеря в это время. Его поддерживает начальник цеха: «Рабочая сила непостоянная. Вот уже третий год работаю все заседаем… рабочих не хватает». Жалуются также на «плохой выход рабочих

С окончанием строительства заключенных стало еще меньше. В справке «О наличии контингента…» от 15 мая 1951 года указано, что «при лимите 1040 человек содержится 880 заключенных». Весной 1953 года все заключенные (525 человек) жили уже не в бараках, а в каменном общежитии, рассчитанном на 647 мест. В справке 1953 года о проверке ИТК указано, что на заводе работали 674 человека заключенных и 369 вольнонаемных.

Одновременно были повышены требования к санитарным нормам быта заключенных. Партийная ячейка начала обсуждать вопрос чистоты стирки, ранее не отмеченный в повестке собраний — говорили о наличии и качестве мыла, количестве прачек. В июле 1949 года тов. Дьякова, заведовавшая санчастью, объясняла начальнику лагеря:

Хочу немного поправить Корнеева. Он сказал, что очень большой штат санчасти, а у меня нет никого из вольнонаемных, приходится заставлять

з/к , после чего я их контролирую. <...> В бараках есть клопы. <...> Три прачки не могут выстирать на всех чисто.

Важнейшей гигиенической мерой была замена нар. Начальник завода наставлял подчиненных:

Чтобы не иметь случаев вшивости, нужно заменить деревянные нары на металлические, произвести ремонт в БУРе… И надо сделать душевые установки в цехах.

Там же

В лагере были обычные нары и «вагонка» – двух ярусные спальные полки расположенные поперек барака.

Бескудниковский лагерь в этом отношении имел преимущество по сравнению с другими лагерями, поскольку мог сам изготовить металлические нары на заводе. Главный инженер завода Серебряков отчитывался: «Должны до 5.08 закончить производство железных нар, т.к. еще в трех бараках их нет». Но, несмотря на все принятые меры, в 1951 году Управление колоний и лагерей снова обсуждало завшивленность в Бескудниково.

В конце

Многорезцовые станки, предназначенные для крупносерийного изготовления валов, были с Бескудниковского завода отправлены на завод № 4 в Поворово, который выпускал валы для автомобильных коробок передач (ГАР

К 1950 году все подведомственное МВД производство автозапчастей находилось на заводе № 4 в Поварово.

Сотрудники лагеря и базы жили в поселке, в частности, в

Через несколько месяцев после создания колонии в ней появилось конструкторское бюро.

Начальнику 4 Спецотдела МВД СССР

генерал-майору КРАВЧЕНКО организовать: Особое конструкторское бюро N 2 (ОКБ-2 ) 4 Спецотдела МВД СССР при институте «Гипрозолото» Специального главного управления МВД СССР в гор. Москве.(Приказ МВД от 9 ноября 1949 года опубликован на сайте красноярского «Мемориала»)

Выбор Бескудниковского завода в качестве места для

В 1949 году руководство завода, перечисляя произведенные машины для шахт — «краны-транспортеры…ленточные транспортеры по чертежам углемашпроекта», — отдельно указало на участие завода в разработке новой конструкции приводной головки 100-метрового транспортера, которая была «направлена для испытаний в комбинат Воркутауголь», а также шахтных барабанных пускателей ПБШ-1, принятых в основу «при разработке реверсивного пускателя

ОКБ было открыто в ноябре 1949 года, и к этому времени завод выпускал оборудование для добычи золота. В протоколах партсобраний 1949 года перечислены флотмашины НК1100 и НК1600 (флотационные машины используются для вымывания из грунта редких металлов).

Конструкторское бюро находилось не на территории завода, а на территории лагеря. Справка за 1952 год сообщает, что

на территории жилой зоны в выгороженных бараках проживают и работают 29 человек заключенных специалистов проектировщиков (от Главзолото), среди них работают 11 человек вольнонаемных женщин, копировальщицы, библиотекарь и другие.

Возможно, проектировщики заняли освободившиеся как раз в 1949 году помещения женской части лагеря.

В 1951 году номенклатура оборудования для добычи редкоземельных металлов была расширена: партячейка сообщила, что произведено «обогатительное оборудование мехнабор 3, 5, 6 конструкции Нестерова, системы Шмелева».

В начале 1952 года руководство попросило управление перенести конструкторское бюро из лагеря, мотивируя просьбу тем, что «барак, в котором расположена казарма, ветхий (скорее всего, 1935 года постройки. — Е.Н.) и не обеспечивает условий для размещения и работы охраны», кроме того, «в целях улучшения бытовых условий стрелков охраны руководство колонии ставит вопрос о ликвидации находящегося в жилой зоне конструкторского бюро (Главзолото) и переводе в эти помещения стрелков охраны». Управление согласилось с руководством колонии. В мае того же года был издан приказ о создании спецлаготделения, задачей которого являлось «составление

После вывода за пределы лагеря это отделение находилось, предположительно, в пяти километрах на восток от станции Бескудниково. (Населенный пункт на таком расстоянии в другом направлении находится гораздо ближе к другой крупной железнодорожной станции и связан именно с ней дорогой, поэтому он не мог бы получить привязку к станции Бескудниково в качестве адреса. На востоке же от колонии находился Лосиноостровский кирпичный завод и поселок при нем (на карте 1968 года он обозначен как «Поселок завода стройматериалов»). Этот завод связан со станцией Бескудниково одноименной железнодорожной веткой, так же он имел экономические связи с Бескудниковским лагерем. В 1946 году партячейка лагеря сообщала, что заключенными ОЛП № 2 построена «ж\д ветка к магистрали Бескудниково — Лосиноостровская 613 м».)

Аэрофотосъемка. 1967 г. Источник:

Сейчас Лосиноостровский кирпичный завод носит название Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций. Его современный адрес: ул. Полярная, д. 25. Рядом с ним — ул. Вилюйская, д. 4 — находится СИЗО № 4, которое расположено в зданиях

Возможно, под профилакторий было приспособлено существовавшее здесь учреждение МВД. На аэрофотосъемке 1967 года на месте ЛТП видно каре из восьми зданий, повторяющее в плане комплекс зданий СИЗО № 4. Это могут быть те самые здания, в которые собирались перевести конструкторов из Бескудниковского лагеря.

Бескудниковская "пром-ИТК завода №1" была закрыта не ранее 23 марта 1954 года, поскольку она указана в перечне мест заключения, который прокуратура составила к этой дате. Более поздними сведениями о ней не располагаем.