Адрес: г. Москва, Новая пл., д. 3/4

Зал для трибунала и трибуна для споров.

Политехнический музей. 1925 г. Фото:

Показательные процессы проводились не в маленьких скромных помещениях канцелярии Верхтрибунала, а в больших залах Политехнического музея или Колонном зале Дома Союзов. На такие своеобразные театральные постановки в жанре судебной драмы собиралось огромное количество людей.

Одним из самых громких судебных процессов начала 20-х годов стало дело так называемого «тактического центра». По делу проходили десятки видных интеллигентов, среди которых были известные профессора, ученые и врачи.

Кроваво-красное сукно на столе, за которым заседают судьи. С левой стороны защитники, казенные и частные. Частные — адвокаты с крупными общественными именами, некоторые — бывшие революционеры, теперь враги народа. Они производят жалкое впечатление. Особенно один из них. Когда говорит, жестикулирует, подносит руки к лицу, точно умоляет. Судьи грубо его обрывают. Ораторские способности, знание, логика — здесь не нужны. <…>

За отдельным столиком сидит справа прокурор Крыленко с большим, почти голым черепом и с сильно развитой, хищной челюстью. Он напоминает злобную собаку, из тех, что по улицам водят в намордниках. Чувствуется, что жажду крови в этом человеке утолить невозможно, он жаждет еще и еще, требует новых жертв, новых расстрелов. Стеклянный голос его проникает в самые отдаленные уголки залы, и от этого резкого, крикливого голоса мороз дерет по коже. <…>

Внимание мое было до такой степени сосредоточено на группе людей, которым грозил расстрел, что я совершенно забыла о том, что в числе других судили и меня. <…> Меня удивило, когда один из чекистов вдруг подошел ко мне и потребовал чтобы я села на одну из первых скамей, вместе с под судимыми, охраняемыми стражей. А вечером после заседания суда всех нас, преступников второго разряда, отправили в тюрьму наЛубянку-2 . <…>

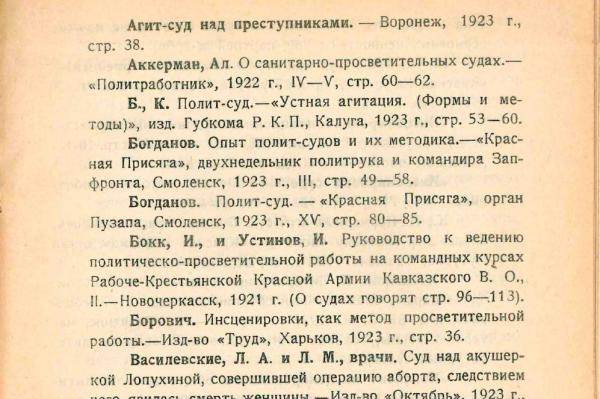

Лев Толстой диктует дочери Александре Львовне в ремингтонной комнате Ясной поляны. Март 1909 г. Фото:

Музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна»

Проснулись утром помятые, измученные, с зелеными лицами. Я с ужасом осмотрела свое белое платье; оно превратилось в грязную тряпку. Помывшись

кое-как без мыла и причесавшись пятерней, мы снова, окруженные стражей, отправились в Политехнический музей.

Теперь уже мы были арестантами, ходить по зале свободно нельзя было, и я только издали переглядывалась со своими друзьями.

Помилование или смерть? Вокруг этой мысли сосредоточилось все внимание, вытеснив остальные интересы. Суд казался нелепым представлением, вопросы зашиты — бессмысленной, отжившей формальностью. Председатель суда грубо обрывает бывших знаменитостей, а они, чувствуя свою непригодность, теряются, робеют. К чему все это? Решение, несомненно, продиктовано сверху.

Вдруг все заволновались в зале, засуетились, задвигались, даже среди судей произошлокакое-то едва заметное движение. Незаметно по зале рассыпалась толпа подозрительных штатских, в дверях и проходах показались остроконечные шапки чекистов. И не спеша, уверенной, спокойной походкой вошел человек в пенсне с взлохмаченными черными волосами, острой бородкой, оттопыренными, мясистыми ушами. Он стал спокойно и красиво говорить, как привычный оратор. Говорил он о молодом ученом, о том, что такие люди, как этот ученый, нужны Республике, что он столкнулся с его работой и был поражен ее ценностью. Говорил недолго и, когда смолк, так же спокойно вышел, а в зале, как после всякого выдающегося из обычных рамок события — на секунду все смолкло. Стала постепенно удаляться ворвавшаяся в залу охрана, рассеялись подозрительного вида штатские, и суд пошел своим чередом.

Мне было непонятно, как непонятно сейчас, почему этому временно выброшенному на поверхность, обладавшему неограниченной властью человеку, под руководством которого были расстреляны тысячи, почему ему пришла фантазия заступиться за молодого ученого? Но после выступления Военкома, Льва Троцкого, стало ясно, что надежда на спасение четырех увеличилась.

Мне суждено было вызвать смех в публике и разозлить прокурора.

— Гражданка Толстая, каково было ваше участие в деле Тактического Центра?

— Мое участие, — ответила я умышленно громко, — заключалось в том, что я ставила участникам Тактического Центра самовар…

— …и поили их чаем? — закончил Крыленко.

— Да, поила их чаем.

— Только в этом и выражалось ваше участие?

— Да, только в этом.

Этот диалог послужил поводом для упоминания меня в сочиненной Хирьяковым шутливой поэме о Тактическом Центре:

Смиряйте свой гражданский жар

В стране, где смелую девицу

Сажают в тесную темницу

За то, что ставит самовар.

Пускай грозит мне сотня кар,

Не убоюсь я злой напасти,

Наперекор советской власти

Я свой поставлю самовар.

В Кремле, через посетивших нас там наших адвокатов, мы узнали, что наше дело будет слушаться в Политехническом Музее и что нас на время процесса переводят в тюрьму МЧК (Московская Чрезвычайная Комиссия). Через Спасские Ворота стража повела нас в эту новую для нас тюрьму (как и «Особая тюрьма» — тоже на Лубянской улице). <…>

Крыленко произвел на меня впечатление человека, безусловно, не глупого и талантливого. В нем чувствовалоськакое-то наплевательство, как ни странно, несколько сродное тому, которое я наблюдал у талантливого бюрократа Вл. Иос. Гурко (бывшего тов. мин. внутр. дел). У него была ироническая жилка, и не один раз во время нашего процесса я замечал, что он смеется там же, где и я, в то время как председатель суда чекист Ксенофонтов был совершенно непромокаем для юмора в комизма. А юмористического и даже комического в нашем процессе было немало! Особенно этому способствовали защитники из Коллегии Советских правозаступников. Одному из них — защитнику профессора — пришла мысль принести на суд кипу книг, написанных его подзащитным, и вот защитники наших профессоров, перебивая друг друга, устремились к судейскому столу с кипами трудов своих подзащитных: «Мой написал 11 томов», — спешил сказать один, «а мой еще больше — 18!» — перебивал его другой… И все это с ужимками третьестепенных провинциальных актеров или мелких еврейских «факторов»… Крыленко просто хохотал, глядя на эту сцену, и многие из числа подсудимых и публики вторили ему (я в том числе). Картина, действительно, была невероятно комическая...

После обыска нас вывели в зал для выслушивания приговора.

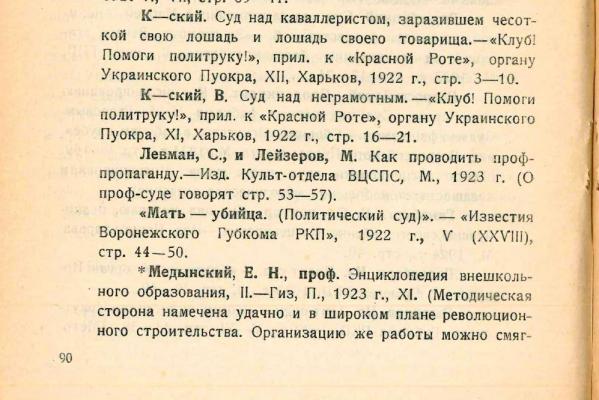

Сергей Евгеньевич Трубецкой, философ и литератор. Подсудимый по делу «тактического центра». Пассажир «философского парохода». Фото:

Переполненный публикой — в огромном большинстве нам сочувствовавшей — зал в напряженном молчании ждал появления суда. Все встали. Негромким,

вульгарно-звучавшим голосом Ксенофонтов прочел нам приговор. После перечня ряда имен, в числе которых было и мое, прозвучали слова: «приговорить к высшей мере наказания» (расстрел)… «Но, — продолжал вульгарный голос,- принимая во внимание амнистию, объявленнуютогда-то для всех белогвардейцев, не принимавших участия в контрреволюционном выступлении Врангеля…» Нам — по группам — наказание сбавлялось. Я попал в группу наиболее виновных и получил, как Щепкин, Леонтьев и Мельгунов, «десять лет строжайшей изоляции». Наши имена стояли последними по списку, почему нам и нашим близким пришлось ждать дольше всех других, чтобы узнать нашу судьбу. <…>

Все мы выслушали приговор совершенно спокойно, но когда нас увели и мы остались одни, некоторыестали — с непонятной мне по тогдашнему моему настроению сдержанной страстностью — реагировать на происшедшее и на избавление от смертельной опасности. Да, я, конечно, был рад, что меня не расстреляют, но и радость я ощутил тогдакак-то полуреально. Только позднее, уже в камере тюрьмы ВЧК, я почувствовал прилив той здоровой животной радости и возбуждения, которые испытываешь после большой опасности. Все мы были возбуждены и веселы. <…>

Надо отметить, что большевики относились к нашему «заговору», как они его называли, отнюдь не легкомысленно, этому можно привести ряд доказательств. Так, например, в статье официального органа СССР «Известия» от 27 ноября 1935 года, появившейся более15-ти лет спустя после нашего процесса и случайно попавшей мне в руки уже за границей, говорится следующее: «ВЧК нанесла ряд жестоких ран контрреволюционным силам… Она вытащила на свет опаснейшие заговоры «Национального» и «Тактического» центров (выделено мною. — С.Т.) и обезглавила их». Подобных оценок можно было найти немало.

Начавшееся в конце марта 1922 года изъятие ценностей из московских храмов и монастырей привело к многочисленным попыткам москвичей спасти свои святыни. Документы показывают, что при всей остроте конфликтов, разыгрывавшихся на московских улицах вокруг церковных зданий, ни единого плана, ни организации совместных действий у противников изъятия, вопреки утверждению приговора, не существовало. В стычках с обеих сторон были раненые, убитых не было.

Тем не менее, громкий показательный процесс, проходивший в здании Политехнического музея, завершился вынесением 11 смертных приговоров. К расстрелу были приговорены священники Александр Николаевич Заозерский, Александр Федорович Добролюбов, Христофор Алексеевич Надеждин, Василий Павлович Вишняков, Анатолий Петрович Орлов, Сергей Иванович Фрязинов, Василий Иванович Соколов, иеромонах Макарий Николаевич Телегин, гражданка Варвара Ивановна Брусилова (безработная), Сергей Федорович Тихомиров (мясник), Михаил Николаевич Роханов (крестьянин Витебской губ.).

В

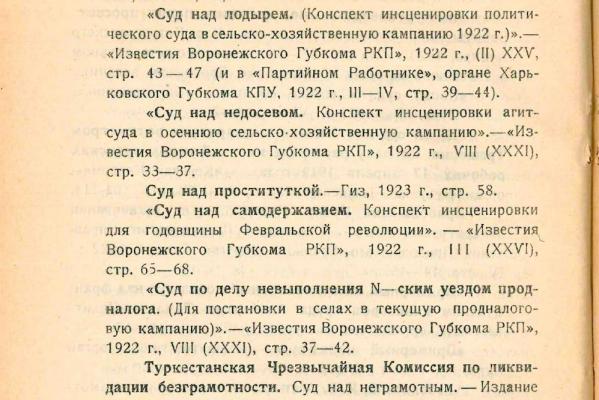

Афиша санитарного суда в постановке «Коллектива художественной

сан-просветительной студии под управлениемО. В. Рахмановой »,1920-е , Государственный исторический музей

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет…

Михаил Булгаков. Сорок сороков

Помимо санитарных судов, в

Помещение, где ставится инсценированный суд, должно напоминать собой общий вид зала судебного заседания. На возвышении — сцене в зрительном зале или на специально сколоченной эстраде помещается стол, покрытый красным сукном. У стола три кресла: для председателя и двух членов суда. С левой стороны — кафедра для защитника, с правой — такая же кафедра для обвинителя. Несколько глубже — стол для секретаря и стенографистки. По бокам две двери — одна, ведущая в «Комнату совещаний», другая — в «Свидетельскую». Несколько ниже уровня сцены — специальная возвышенность для подсудимого. С этой же возвышенности выступают и свидетели. Сцена украшена портретами Ленина, народного комиссара юстиции Курского, зампрокурора республики Крыленко

и т. д. На стенах залы плакаты с лозунгами: «Пролетарский суд защищает завоевания Октябрьской революции», «Пролетарский суд защищает интересы трудящихся», картины старого и нового судов, снимки с наших исправительных домов, диаграммы, дающие общее представление о работе наших пролетарских судов, напечатанные крупными буквами выдержки из нашей конституции, касающиеся пролетарского суда, кодексов законови т. д. Самый инсценированный суд в мире, Коммерсантъ

Агитсуды приучали публику не только читать книги, мыть руки, порицать хулиганов и самогонщиков, но и относиться к судебному заседанию как к театральному развлекательному жанру. В 30-е годы такое отношение сказалось на популярности показательных процессов, где выносили уже реальные приговоры к расстрелам: они, как и театральные представления, собирали огромное количество зрителей. Грань между фарсом и реальностью стиралась — судебным приговорам апплодировали, разгром «врагов» приветствовали и одобряли.

В двадцатые годы общественный интерес к стихам, а стало быть и общественное значение, звучание стихов были гораздо больше, шире, чем в наши дни. Выступления с чтением стихов — лефовцев и конструктивистов, перевальцев и рапповцев собирали неизменно многочисленных слушателей — в самых крупных залах Москвы — в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории

1-го Московского университета. Полные доверху людьми амфитеатры обеих аудиторий были свидетелями многих жарких поэтических боев. Был горячий интерес к событиям поэтической жизни, — они были событиями тогдашней московской жизни.Варлам Шаламов. Заметки о стихах

1926 г. Недели за две до лекции Маяковского на диспуте в

Мюзик-холле об есенинщине толпа «есенинских невест» сорвала криком и свистками выступлениеН.Н. Асеева . Маяковский в Политехническом.

— Недавно не дали выступить против есенинщины одному моему товарищу. — Гул, крики: «И тебе не дадим. Долой!» Перекрывая обструкцию, гремит Маяковский с трибуны.

— Меня вы своим «долоем» с трибуны не сгоните. Всю лирику Есенина (зал затихает) я уложил бы в две строки бульварного романса:

«Душа моя полна тобой,

А ночь такая лунная».

Хохот. Аплодисменты. Маяковский, наклоняясь к микрофону:

— Товарищи радиослушатели! Слушайте, как аплодируют человеку, который выступил против Есенина. — Гул. Аплодисменты.* * *

1927 г. Зал Политехнического музея шумит на вечерах Маяковского. Лекция «Даешь изящную жизнь».

— Я — за кружевные занавески на окнах рабочих квартир, — начинает Маяковский. — Я за канарейку в комнате рабочего! Мещанство — не в вещах, мещанство в людях! Мещанство — вот в этой папке! — Из огромного портфеля вытаскивает Маяковский «революционный» романс Музгиза «Асердце-то в партию тянет». — Внимание!

«У партийца Епишки

Партийные книжки.

На плечах френчик, ах френчик, френчик,

Голосок, как бубенчик, бубенчик, бубенчик».

Вот полюбуйтесь! Бубенчик! Епишка, у которого партийные книжки. Не книжка — партбилет, а книжки. Вам смешно? А тут не один смех слышится. Этот бубенчик звенит о том, что «на плечиках френчик». Откуда этот френчик на плечах? Такие френчики носили господа офицеры — на плечах.

Вот с чем нужно бороться. Против этого контрреволюционного «бубенчика», за изящную жизнь, за красивую жизнь, которую мы вплотную начинаем строить.Варлам Шаламов. Маяковский разговаривает с читателем

Выступление Маяковского в Политехническом музее. Фото:

Политехнический музей был постоянной аудиторией Маяковского. Он жил там рядом в Лубянском проезде, где сейчас музей, но не надо думать, что это была своя любимая аудитория, напротив, это была чужая, враждебная аудитория, состоящая из нэпманов, которую поэт должен был подавить, укоротить, оскорбить, оглушить своим басом; это была коммерческая аудитория, где Маяковский выступал за деньги, аккуратно внося в свою финансовую декларацию все заработки из Политехнического музея. Организаторы этих вечеров не были склонны к благотворительности. Контроль милицейский стоял очень строгий, и практически туда попасть было можно лишь во второй половине вечера, когда контроль снимался и милиционеры и билетеры садились послушать страстные споры спорщиков — Маяковского, его друзей и врагов.

Я жил тогда рядом с Политехническим музеем и билетную ситуацию на вечерах Маяковского знаю очень хорошо. Маяковскому не было разрешено даватькому-либо контрамарки, и он имел право провести с собой не более пяти человек, которых и пропускал через контролера, прямо за плечи считая: раз, два, три, четыре, пять… Ну, пошли.

Положение менялось в тот самый миг, когда кассир объявлял об аншлаге, что «все билеты проданы», и тогда появлялся все у того же выходакто-нибудь из друзей Маяковского или он сам, и тут пропускали более щедро. Такие вечера с полным аншлагом были довольно часто. Если прийти к началу и дождаться самого начала, на это обычно уходили полчаса, или жди до перерыва, тогда уж всех пустят. Комсомольские аудитории, рабочие аудитории, студенческие эстрады — все это были эстрады, привлекавшие Маяковского гораздо больше, чем аудитория Политехнического. Но и там, на коммерческой основе, Маяковский не менял ни души, ни шкуры. <…>

Маяковский читал.

Впрячь бы это

время

в приводной бы ремень, —

спустят

с холостого —

и чеши и сыпь!

Чтобы

не часы показывали время,

а чтоб время

честно

двигало часы.

Это «Кемп нит гедайге» — первое стихотворение, которое я услышал от живого Маяковского на литературном вечере, как тогда назывались концерты, ибо слово «концерт» касалось в те времена лишьмузыкально-вокального искусства и не имело никакого отношения ни к поэзии, ни к ораторскому искусству, двум рычагам, двигавшим тогдашнее время.Варлам Шаламов. Маяковский мой и всеобщий